Grande Mosquée de Damas/Mosquée des Omayyades (96/715)

Localisation : quart nord-ouest de la vieille ville, anciennement Temple de Jupiter puis Basilique saint Jean Baptiste.

Visite en 2001, 2006, 2008, 2009.

Réf :

Creswell (1932)

Dussaud (1922), p.219-250

Guérin (1882), I, p.414-418

Korn (2004), n°7, 12, 33, 64, 82, 94, 99, 110,

180, 217

Meinecke (1992), 4/142, 9C/211, 9C/400, 25A/26,

26A/26, 29/18, 42/123

Porter (1855)

Wilson (1881), p.386-392

Akili (2009), n°6-19, p.75, 77, 228-229

Mayer (1933), p.173, 201

Mols (2006), n°16, 29, 31, 57

RCEA 3343, 3466, 3596, 3821, 4196, 4424, 4638, 5547b, 5649, 784004

Rihawi (1967), p.207-211

Sauvaget (1932), n°12

Sauvaget (1948), n°37, 38, 39, 41, 42, 44, 45

TEI, n°1271, 1401, 1934, 2651, 3087, 3088, 3439, 3823, 3948, 4099, 7309, 8069, 8071, 8199, 8329, 8621, 8807, 9264, 9266, 9329, 9351, 9582, 9611, 9613, 9767, 9801, 9831, 9851, 9857, 10032, 10086, 10349, 10624, 10675, 11317, 12152, 12228, 12229, 12230, 12580, 12644, 32629, 33087, 34737, 58670

Historique

Période pré-Ayyûbide

La Grande Mosquée de Damas ou mosquée des Omeyyades est l’œuvre du calife omeyyade al-Walîd (r.86/705-96/715), sa construction débute en 86/705, elle est achevée par le successeur d’al-Walîd, le calife Sulayman (r.96/715-99/717). Ses proportions architecturales et son décor de mosaïques[1] en feront sa renommée.[2]

Cette mosquée s’élève sur un site précédemment construit : au 10e/9e av J.C un temple dédié au dieu Araméen Hadad est élevé sur cet emplacement, il est remplacé par un temple dédié à Jupiter Damascain au 1er s av JC.

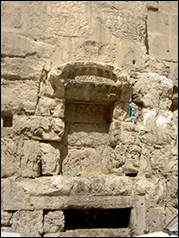

En 379 la ville convertie au christianisme est dotée d’une basilique dédiée à Saint Jean Baptiste, celle-ci est achevée à la fin du 4e siècle.[3] Aujourd’hui encore, la Grande Mosquée conserve dans son architecture de nombreux vestiges de ces différentes périodes, notamment le mur extérieur sud (ill.64-69) et la base quadrangulaire des minarets (ill.58, 59).

Après la conquête arabes en 14/635, le site est, pour un temps, partagé entre Chrétiens et Musulmans, finalement le calife al-Walîd récupère entièrement l’espace et construit sa mosquée. Durant la période Omeyyade et Abbasside, la mosquée est secouée par plusieurs séismes (131/749 et 233/848 notamment), et fait l’objet de travaux de restaurations et d’embellissement dont les plus importants sont l’œuvre du sultan Malikshâh en 475/1082, ces travaux sont attestés par des inscriptions de restaurations.[4] D’autres phases de restaurations, datées 503/1108[5] et 514/1118[6], sont attribuées à l’atabeg Tughtakîn et deux autres inscriptions datées 575/1179 (inscription n°1 sur plan, ill.1, 50) désignent Saladin comme autre commanditaire de travaux. Le séisme de 552/1157 et les deux incendies de 562/1166 et 570/1174 ont aussi sûrement nécessité des travaux de restaurations.

Période Ayyûbide

L’historien Ibn Shaddad[7] rapporte que Saladin a chargé le qadi Muhyi al-Dîn Abû’l-Ma’alî Muhammad ibn ‘Alî al-Qurashî d’effectuer des travaux de rénovation dans la mosquée des Omeyyades ; le revêtement en marbre, les mosaïques d’or et un revêtement ou une balustrade du soi-disant « Dôme de l’Aigle » sont restaurés, tout comme les arcades de soutien et le front du pignon. Cependant, l’année 585/1189 donnée par Ibn Shaddad doit être corrigée en 575/1179 car deux inscriptions attachées aux piliers du transept se réfèrent aussi au renouvellement du revêtement en marbre. Ces deux inscriptions nomment Saladin, l’une en l’année 575/1179, l’autre nommant le qadi Muhyi al-Dîn Abû’l-Ma’alî Muhammad ibn ‘Alî al-Qurashî. La première inscription datée 575/1179 est conservée au Musée National avec un panneau du même format portant la sourate du Trône (II, 255-256) et qui peut probablement être attribué à la restauration sous Saladin (ill.1, 50). Il a aussi fondé une zawîya malikite à l’intérieur de la mosquée, celle-ci était séparée du reste de la salle de prière par des grilles en bois, sa mention par ibn Jubair[8] lors de son séjour à Damas en 580/1184 constitue le terminus ante quem pour cette construction.

Au début du règne des Ayyûbides, la mosquée est frappée par deux forts séismes en 597/1201 et 598/1202, et perd deux de ses minarets. Le sultan al-‘Adîl, alors maître de Damas de 592/1196 à 615/1218, entame une campagne de restaurations en 602/1206 qui va s’étaler jusqu’en 614/1217 :

En Sha’ban 602/mars-avril 1206, les travaux de construction pour restaurer et embellir la mosquée des Omeyyades commencent sur les instructions du vizir ibn Shukr ; une arche romaine est détruite à la porte est Bâb al-Jayrûn pour ouvrir la cour afin de la paver. En shawwal/mai-juin de la même année, des segments de la couverture du dôme sont remplacés. La chaussée de la cour est achevée en 604/1208, cette même année, une horloge est installée sur le minaret al-‘Arûs (minaret nord).

En shawwal 607/mars 1211, de nouveaux panneaux de porte cloutés de bronze sont installés sur les portails de la mosquée.

Ibn Shaddad date de 607/1211 la rénovation du pavage de la salle de prière, cependant, la date d’Abû Shama[9] (confirmée par al-Maqrizi[10] et al-Nu’aimî[11]) semble plus plausible. D’après eux, les travaux commencent en 611/1214 pour le compte du sultan al-‘Adîl et du vizir ibn Shukr. En 614/1217, le gouverneur Mubariz al-Dîn Ibrahîm place lui-même le dernier panneau sur le portail sud-ouest.

Il semble aussi que quatre poutres en bois sont érigées pour soutenir le dôme du transept (Qubbat al-Nasr), sans plus de détails.

Après avoir réglé un différend violent entre les facultés de droit en 617/1220, l’émir Rukn al-Dîn al-Mu’azzamî[12] a veillé à ce que les hanbalites installent leur propre mihrâb dans la partie ouest de la salle de prière.

Le voyageur Evliya Celebi[13] reproduit une inscription placée à droite, à l’intérieur de Bâb Jayrûn (porte est), elle documente le renouvellement des lambris de marbre (tarkhîm) par le sultan al-Ashraf Mûsâ (r.626/1229-635/1237) en 633/1235. Une partie de ces mêmes travaux comprenait peut-être la restauration de certaines maqsura et des arches de la salle de prière attribués à al-Ashraf par ibn Shaddad.

Un incendie en 646/1248 a détruit la partie supérieure du minaret ‘Isâ (minaret est). La reconstruction a eu lieu sur les instructions du sultan as-Sâlih Ayyûb (r.643/1245-647/1249) jusqu’en 647/1249 sous la surveillance du commandant de la citadelle Shihab al-Dîn Rashîd as-Sâlihî. Selon al-‘Umarî[14], des pierres de l’ancien temenos du temple à Bâb al-Barîd (porte ouest) ont été utilisées.

Si les Ayyûbides n’ont pas documentés leurs travaux avec des inscriptions de restauration, ils ont par contre laissés plusieurs inscriptions liées à des fondations (waqf) pour le fonctionnement des lieux : en 601/1205 (inscription n°4 sur plan, ill.1), 615/1218 (inscriptions n°5 et 6 sur plan, ill.1), 622/1225 (inscription n°7 sur plan, ill.1), 639/1241 (inscription n°8 sur plan, ill.1) et 655/1257 (inscription n°9 sur plan, ill.1).

Période Mamluk

En 658/1260 l’occupation de Damas par les troupes mongoles de Hülegü entraîne d’importants dégâts sur la Grande Mosquée. Ces dégâts sont réparés en 668/1269-1270 sous le règne du sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277), qui fait de fréquents séjours dans la ville, sous la surveillance du gouverneur Aqqûsh al-Najibî, il fait appliquer un revêtement de marbre sur le mur nord et fait restaurer les mosaïques de la partie ouest. Par la suite quelques travaux mineurs sont effectués sur l’édifice, en 681/1282 celui-ci est touché par un incendie partant des sûq al-Labbadîn et Jayrûn, mais seuls les murs extérieurs sont endommagés.

En 699/1299-1300, Damas connaît une deuxième occupation mongole avec Ghazan Khân. La cour de la Grande Mosquée accueille les machines de jet qui bombardent la citadelle, les sûq alentours sont aussi saccagés. Après le départ des troupes mongoles, la ville est secouée par un séisme en 703/1303 puis un nouveau en 722/1323 qui nécessiteront des réparations, mais priorité sera donnée à la Citadelle et au mur d’enceinte de la ville.

En 712/1312, Sayf al-Dîn Tankiz al-Nâsirî[15], le nouveau gouverneur de la ville et proche du sultan al-Nâsir Muhammad[16], arrive en ville, il gardera son poste jusqu’à fin 741/juin 1340. Durant ce long mandat la ville connaît une série de travaux et d’assainissements sans précédent.[17] La Grande Mosquée n’échappe pas à des travaux qui s’étalent de 727/1326 à 730/1329, après une première phase effectuée en 719/1319 qui portait sur la restauration du revêtement de marbre et du décor des portes.

En 727/1326-1327, le revêtement de marbre du mur nord est achevé. Le 27 rabi’II 728/11.III.1328, le gouverneur Tankiz visite le chantier de restauration, devant l’importance des rénovations le gouverneur reçoit du sultan al-Nâsir Muhammad l’autorisation de procéder à des travaux de plus grande ampleur : la partie occidentale du mur qibla est entièrement démolie et reconstruite ; un mihrâb, rajouté vers Bâb al-Ziyada, est attribué aux Hanafites. Les autres mihrâb du mur qibla sont aussi réattribués.[18] Ces travaux s’achèvent en safar 729/décembre 1328, et Bâb al-Ziyada qui était jusqu’alors fermée est réouverte.[19]

La partie orientale du mur qibla reçoit un revêtement de marbre identique à la partie occidentale, une fois la totalité du mur qibla restauré, les mosaiques de verre (fusayfusâ) sont enfin ajoutées. Cette dernière phase datée 730/1330 marque la fin du long travail de restauration du gouverneur entamé en 719/1319, mais en shawwal 740/avril 1340 une explosion suivie d’un incendie détruit le minaret ‘Isâ (minaret sud-est) ainsi que les mosaïques restaurées durant la période précédente. A part une petite inscription, datée 734/1333, sur les boules en fer d’une ouverture grillagée (inscription n°12 sur plan), il est a noter que cette longue période de travaux n’a laissé aucune autre inscription visible.

Le gouverneur Tankîz a fait construire à Damas la mosquée/tombeau al-Tankîz où il est inhumé, la madrasa Tankizîya et le tombeau Kaukaba’îya entre autre. En tant que vice-roi (na’îb al-sultana) on lui doit aussi la madrasa Tankizîya, le khân Tankîz, le sûq al-Qattanîn et autres édifices à Jérusalem ainsi que plusieurs fondations ou restaurations sur tout le territoire.[20]

Entre la mort du gouverneur Tankiz en 741/1340 et l’arrivée des troupes mongoles de Timur en 803/1400 il y a peu de renseignements sur d’éventuels travaux. Une inscription datée 784/1382 (inscription n°13 sur plan) mentionne la reconstruction du grand dôme par un certain al-Malik al-‘Adîl, fils d’al-Nâsir, une autre phase de travaux est aussi mentionnée en 788/1386 sans plus de détail, et en 795/1392 un incendie touche l’édifice.

L’année 803/fin 1400 marque la terrible invasion des troupes de Timur[21], l’armée du sultan al-Nâsir Faraj[22] est vite submergée et Damas est occupée et saccagée. La Grande Mosquée n’y échappe pas ; elle est incendiée du 1er au 3 sha’ban 803/17-19.III.1401 et les vantaux de bronze habillant les grandes portes d’accès sont pillés. Le départ de Timur l’année suivante laisse la ville dans un piteux état.[23]

Presque un an plus tard, en rajab 804/mars 1402, la cour de la Grande Mosquée accueille à nouveau la prière. Les premières réparations interviennent en ramadan 805/avril 1403 avec l’installation d’un nouveau toit sur la partie nord-ouest de la cour.[24] En sha’ban 806/mars 1404 les balustrades (darâbizîn) sont installées dans la salle de prière et dans la maqsura ; et en rabi’II 807/novembre 1404 un nouveau minbar est installé dans cette maqsura.

Un long bandeau courant le long du portique nord et ouest depuis Bâb al-‘Amarah (inscription n°14 sur plan, ill.1, 51, 52 et plus bas) semble faire état de construction ou reconstruction autour des années 800/1397 sans plus de détails.

Les travaux se poursuivent sous le gouverneur Shaykh al-Mahmudî[25] et sous l’émir Nawrûz al-Hafizî[26] ; ils sont mentionnés[27] sur les inscriptions datée 808/1405 de Bâb Jayrûn (inscription n°16 sur plan, ill.1, 41-45) et datée 809/1406 sur Bâb al-‘Amarah (inscription n°17 sur plan, ill.1, 46-49). Nawrûz est aussi à l’origine de réparations, consécutives au passage de Timur, à la Citadelle et de remaniements à la mosquée Yalbughâ à partir de 809/1407. Il meurt exécuté le 21 rabi’II 817/10.VII.1414.

L’inscription sur Bâb al-Jayrûn mentionne le sultan al-Mansûr ‘Abd al-‘Azîz qui reste sur le trône quelques semaines seulement (26 rabi’ I 808/21.IX.1405 – 5 jumada II 808/28.XI.1405) donnant ainsi une date approximative pour ces travaux. La porte nord, Bâb al-‘Amarah, est réparée au nom du sultan al-Nâsir Faraj[28] par l’émir Nawrûz al-Hafizî. Il y a peu d’indices sur la restauration des vantaux de la porte sud, Bâb al-Ziyada, cette porte ouvrait sur un marché qui retrouve son activité en sha’ban 816/novembre 1413. Tout comme la porte nord, restaurée en même temps que son marché, on peut supposer qu’il en soit de même pour la porte sud.

La salle de prière est restaurée à partir de rajab 815/novembre 1412. Le 9 shawwal 815/12.I.1413 le sultan al-Mu’ayyad Shaykh se rend à la Grande Mosquée lors de sa visite à Damas et ordonne la pose de placage de marbre (tarkhîm) sur les murs est et ouest, ce décor de marbre semble achevé lors de sa seconde visite en rajab 819/octobre 1415. D’après un bandeau inscrit du portique ouest (inscription n°18 sur plan, ill.1), les travaux de l’intérieur semblent définitivement achevés en safar 819/avril-mai 1416 et l’année suivante l’édifice a retrouvé toute sa splendeur. Toutefois les biens de waqf de l’édifice sont insuffisants et le sultan va prendre des mesures pour les restaurer.[29]

D’autres restaurations entreprises en 819-820/1416-1417 sous l’émir Altinbugha al-‘Uthmanî[30] sont documentées par l’inscription de la porte sud de Bâb al-Barîd (inscription n°19 sur plan, ill.1, 39). Cette même année, toutes les portes latérales de Bâb al-Barîd et de Bâb Jayrûn sont ouvertes ou réouvertes.

Longtemps gouverneur de la ville sous le nom de Shaykh al-Mahmudî, le sultan al-Mu’ayyad Shaykh, a amorcé la reconstruction de la ville intra-muros et surtout des marchés entourant la Grande Mosquée lors de ses mandats de gouverneur. Il va aussi personnellement investir dans des biens qui seront intégrés au waqf de la Grande Mosquée en 823/1420 et augmenter ainsi les revenus nécessaires pour les travaux.[31] A la mort du sultan le 8 muharram 824/13.I.1421, l’essentiel des restaurations est achevé.

Après une crise de succession l’émir Barsbay accède au pouvoir en rabi’II 825/avril 1422, ce nouveau sultan al-Ashraf Barsbay, qui n’a pas autant d’affinité avec Damas que son prédécesseur, va laisser la ville aux mains de son vice-roi Sudûn ibn ‘Abd al-Rahman. Les réparations finales auront lieu en 833/1430.

La Grande Mosquée ne semble pas connaître d’autres travaux de rénovation jusqu’au terrible incendie de rajab 884/octobre 1479 qui détruit le sanctuaire et son décor de marbre, le vestibule, le dôme et le minaret sud-ouest.[32] Le sultan al-Ashraf Qaitbay (r.6 rajab 872/31.I.1468 – 27 dhu’l-qa’da 901/7.VIII.1496) entreprend alors une vaste campagne de restaurations avec, en dhu’l-hijja 885/mars 1481, le renouvellement des vantaux de bronze de la porte sud, Bâb al-Ziyada, cette campagne s’achève en 893/1488 par la reconstruction du minaret sud-ouest, dit de Qaitbay.

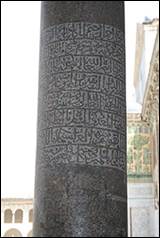

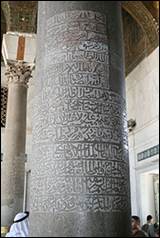

Outre les inscriptions de fondations et de restaurations, la Grande Mosquée présente une importante collection de décrets gravés, la plupart du temps, sur les colonnes du vestibule de Bâb al-Barîd à la vue de tous. Datés de 836/1432 à 882/1477, ils abolissent les taxes et les pratiques jugées injustes qui pèsent sur le commerce et les habitants de la ville (inscriptions n°15, 24-40 sur plan, ill.1, 25-38). Ces décrets apportent de précieux renseignements sur certaines pratiques commerciales de la ville et notamment le monopole du sucre sous le sultan Barsbay (inscription n°24 sur plan, ill.1, 31, 35).[33]

Le Ier ramadan 922/28.IX.1517, le sultan Ottoman Selim Ier fait son entrée à Damas, après avoir vaincu les troupes Mamluk en rajab 922/août 1516. La ville change de maître et va devenir le centre d’un pachalik[34] au sein de l’immense Empire Ottoman. Pendant cette longue période, la Grande Mosquée connaîtra deux grandes catastrophes majeures ; le séisme de 1759 et le grand incendie d’octobre 1893.

Epigraphie

Tableau de concordances des

inscriptions de la GM.

575/1179. Texte du Coran et de

construction 2x10 lignes sur 2 plaques de marbre (60x87) anciennement fixées

sur le pilier nord-est de la grande coupole, aujourd’hui au Musée National

(ill.50).[35]

« xxx Coran IX, 18. Le revêtement de

marbre de ces deux piliers a été refait durant les jours de notre maître

al-Malik al-Nâsir Abul-Muzaffar Yûsuf,

fils d’Ayyûb, vivificateur de l’empire de l’émir des

croyants, que Dieu fasse durer ces jours ! Cela (fut achevé) dans les mois

de l’année 575 de l’Hégire du prophète (1179) ».

575/1179. Inscription de restauration 1 ligne sur un pilier de la coupole (inscription n°1 sur plan, ill.1).[36]

« Basmallâh. Coran IX, 81.Le revêtement de marbre

de ces piliers a été ordonné par notre maître al-Malîk al-Nâsir Salâh al-dunya

wa’l-dîn Abu’l-Muzaffar Yûsuf, fils d’Aiyûb. Cela (eut lieu) sous la

surveillance du juge Muhyî al-Dîn Abû’l-Ma’âlî Muhammad, fils de ‘Alî al-Gharsî ».

589/1193. Inscription de fondation 9

lignes (50x60) anciennement sur le portique nord (inscription n°2 sur plan, ill.1).[37]

« L’imam Nâsih

al-Dîn al-‘Abdî, fils de Mahmûd, - que Dieu agrée de lui (cette œuvre) ! – a

constitué waqf le quart du village de Darbull, de la

province (?), et l’immeuble du funduk qu’il a fondé à

l’extérieru de Bab Sharqî,

en faveur des récitateurs du Coran, choisis, sachant le Coran par cœur,

hanéfites, chacun d’eux récitant un septième du Coran à l’aube de chaque jour,

dans cette maksura, instruisant les enfants, xxx,

(?), suivant ce qui est mentionné dans l’acte de waqf, déposé dans la (maksura). Cela (a été achevé) en l’année 589 (1193) ».

ca.600/1203. Inscription de construction 4 lignes sur le pilier principal nord-est de la salle de prière (inscription n°3 sur plan, ill.1).[38]

Texte non disponible.

601/1205. Inscription de fondation 6

lignes (70x60) sur le portique ouest (inscription n°4 sur plan, ill.1).[39]

« L’avide de la miséricorde de Dieu,

le pèlerin Ilyas, fils de Bishara, fils d’Abûl-Hasan, a constitué waqf, la totalité du verger,

délimité et décrit, dans le village de Kfar

Susa ; - la moitié et le huitième des champs qui se trouvent sous

xxx ; en faveur de la maksura orientale des

hanafites, connue sous le nom de maksura d’ibn Saiyar. C’est un waqf destiné à fournir le pain et le

vêtement, selon ce que jugera l’indentant, d’après l’acte de waqf. Cela (a été

achevé) en jumada I de l’année 601 de l’Hégire

(janvier 1205) ».

615/1218. Epitaphe non localisée (inscription n°5 sur plan, ill.1).[40]

Texte

non disponible.

615/1218. Inscription de fondation 10

lignes (90x80) à l’angle NE d’un mur (inscription n°6 sur plan, ill.1).[41]

« L’avide de la miséricorde de Dieu,

le général Isma’îl, fils de Sulaiman, fils d’Aidakîn (?), a constitué waqf, au nom du pèlerin Ilyâs, fils de Bishara, fils

d’Abul-Hasan, la totalité de ce qu’il a acheté avec le tiers de sa fortune,

fixé dans ce but par testament, à savoir, à Damas et dans sa banlieue : -

une maison au Darb al-xxx (?), du côté du Darb al-Raihan ; - quatre

parts, un tiers et un quart, de vingt-quatre parts, de chacune des trois

boutiques, au Sûk al-A[sa]ki[fa]

le Vieux ; - le huitième du funduk et les dix

boutiques xxx (?) connues sous le nom de xxx ; - le tiers de xxx, connue

sous le nom d’al-Tira, xxx en faveur des pauvres et des indigents xxx le

vêtement xxx 615 (1218) ».

622/1225. Texte de fondation non localisé

(inscription n°7 sur

plan, ill.1).[42]

« Voici ce qui a été constitué waqf

et immobilisé par l’esclave avide de Dieu, Taj al-Dîn

Ahmad, fils de ‘Isa Abul-Khair, à savoir : - la totalité du verger connu

sous le nom du fondateur dans le village de Kfar

Susa ; - la parcelle du champ d’ibn Muhibb al-Dîn ; - la parcelle connue sous le nom du champ

d’ibn Hasan ; - en faveur de l’entretien de la maksura

orientale, à titre d’œuvres bonnes et pies, que Dieu agrée de lui (cette

œuvre) ! Cela (a été fait) dans le mois de rabi’II

de l’année 622 (avril 1225) ».

639/1241. Inscription de fondation 14

lignes (60x80) sur le 1e pilier est du portique nord (inscription

n°8 sur plan, ill.1).[43]

« xxx Voici ce qui a été constitué

waqf et immobilisé par l’esclave avide du pardon de son seigneur, le docte

imam, la preuve des Arabes, Taj al-Dîn Abul-Yumn Zaid, fils d’al-Hasan, al-Kindî, que Dieu agrée de lui (cette œuvre) et lui

donne en récompense le paradis ! Il

a constitué waqf et immobilisé : - trois vingt-quatrièmes du funduk et du bain ; - les dix boutiques connues sous

le nom [de fun]duk des Aleppins ( ?), fondé par

ibn Isra’îl, (dont les revenus) seront dépensés

durant les nuits des vendredis de rajab, de sha’ban et de ramadan, pour les vêtements et autres

choses ; - une maison complète dans le quartier des Persans, en faveur de

quatre professeurs de lecture du Coran, qui liront xxx ( ?) le Coran

chaque nuit, après la prière du soir. xxx [Il a constitué waqf] en faveur des

lecteurs une chambre d’étage dans la ruelle susdite xxx le 20 rabi’II de l’année 639 (28.X.1241) ».

655/1257. Inscription de fondation 6

lignes (60x60) dans le portique nord (inscription n°9 sur plan, ill.1).[44]

« xxx Waqf de l’émir xxx al-Dîn xxx fils de l’émir ‘Izz al-Dîn Yâkût al-Nâ[sirî] xxx al-Sa’îdî, que Dieu ait pitié de lui ! - la totalité des

quatre lots, qui forment le sixième indivis du [jardin] de la coupole connue

sous le nom de xxx en l’année 655 (1257) ».

ca..670/1271. Texte de fondation 6 lignes sur la mosaïque du porche ouest (inscription n°10 sur plan, ill.1).[45]

« xxx [ceci a été fait] par ordre de notre maître

le sultan al-Malik al-Zâhir, le savant, le juste, le champion de la foi, le

combattant, l’assisté de Dieu, le victorieux, le guerrier, le vainqueur, Rukn

al-dunyâ wa’l-dîn Baibars, qui ordonne d’entretenir et de refaire les (biens-)

waqfs, l’associé de l’émir des croyants, par ordre auquel on obéit. S’est

offert [pour cela] le maître, le prince des émirs, Djamâl al-dîn Akkûsh

al-Nadjibî, serviteur d’al-Malik al-Sâlih et d’(al-Malik) al-Zâhir, lieutenant

du sultanat magnifié à Damas la bien gardée, xxxx ».

727/1336. Texte de restauration non localisé (inscription n°11 sur plan, ill.1).[46]

Texte non disponible.

734/1333. Texte de restauration 9 lignes sur les boules d’une grille en fer (inscription n°12 sur plan, ill.1).[47]

« Refait durant les jours de notre maître le

sultan al-Malik al-Nâsir Nâsir al-dunyâ wa’l-dîn Muhammad, fils de Kalâwûn, -

que Dieu éternise sa royauté ! – sur la haute injonction, noble ( ?),

xxxx – que Dieu [glorifie] ses victoires ! – dans le mois d’al-mu[harram

de l’année 7]34 (septembre 1333) ».

784/1382. Texte de construction 6 lignes sur la pierre rectangulaire d’un pilier (inscription n°13 sur plan, ill.1).[48]

« Basmalla. Cette coupole bénie a été construite

dans un dessein de bonne œuvre et bienfaisance abondante, dans l’espoir de la

satisfaction du Roi illustre, par al-Malik al-‘Adîl, le combattant de la foi,

le roi, fils du roi, notre maître le sultan al-Nâsir – que sa victoire lui soit

fortifée. Ceci [eut lieu] en l’année 784 des années de l’hégire du Prophète –

bénédiction et salut les meilleurs sur lui ! /1382-1383 ».

ca.800/1397. Inscription de construction bandeau à l’angle nord-ouest du portique (inscription n°14 sur plan, ill.1, 51, 52).[49]

Texte non disponible.

802/1400. Décret 11 lignes sur la colonne nord-est (n°4) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°15 sur plan, ill.1).[50]

« Au nom… Il a été décrété par ordre élevé de

notre maître l’émir grand, souverain, notre chef Sayf al-Dîn Sûdûn le Porte

écritoire, représentant de l’auguste sultanat à Damas, que Dieu garde ! –

Dieu glorifie ses victoires ! – que serait gravée l’abolition de la

redevance susdite établie, au profit du délégué de l’auguste police des

marchés, sur ceux qui lavent et portent les morts des Musulmans. Conformément

au décret auguste du sultan al-Malik az-Zâhir [ : Dieu l’enveloppe de sa miséricorde

et de son agrément ! Quiconque s’efforcera de la faire rétablir, ou s’y

prêtera, que la malédiction de Dieu, des anges et de tous les hommes soit sur

lui ! Et que ce bienfait soit inscrit au nombre des bonnes œuvres de notre

maître le sultan : Dieu fasse durer à jamais son autorité souveraine et

range toute la terre sous son pouvoir….] »

808/1405. Inscriptions sur les registres supérieurs et médians des vantaux droit et gauche de Bâb Jayrûn (inscription n°16 sur plan, ill.1, 41-45).[51]

« Glory

to our lord sultan al-Malîk al-Mansûr, may his victory be glorious / Glory to

our lord sultan al-Malîk al-Mansûr, may his victory be glorious.

This blessed

door was made in the days of our lord sultan al-Malîk al-Mansûr ‘Abd al-‘Azîz /

on the order of the noble authority, the high, the lordly shaykh al-Khâssakî,

may his victory be glorious ».

809/1406. Inscriptions sur les vantaux droit et gauche de Bâb al-‘Amara (inscription n°17 sur plan, ill.1, 46-49).[52]

« God /

alone.

In the name

of God the merciful / the compassionate. Enter ye into them / in peace and

security (Coran XV, 46). This blessed door was renewed / in the month of God

al-muharram of the year 809 (27.VI-26.VII.1406).

This blessed

door was built / in the days of our lord sultan al-Malîk al-Nâsir Faraj, son of

Barqûq. / On the order of our lord the governor-general [Nawrûz] ».

819/1406. Inscription de restauration bandeau et panneau puis sous le portiques ouest (inscription n°18 sur plan, ill.1).[53]

Texte non

disponible.

819-820/1416-1417. Inscriptions sur les vantaux de la porte sud de Bâb al-Barîd, 2 fois par symétrie (inscription n°19 sur plan, ill.1, 39).[54]

« On the

noble order of / on the noble order of

God / God

Altunbughâ

al-‘Uthmânî / Altunbughâ al-‘Uthmânî

al-Mu’ayyad

Abû’l-Nasr Shaykh / al-Mu’ayyad Abû’l-Nasr Shaykh ».

819-820/1416-1417. Inscription sur les vantaux de la porte nord de Bâb al-Barîd, 2 fois par symétrie (inscription n°20 sur plan, ill.1, 39).[55]

« Under

the supervision of him whose provisions are few / Under the supervision of him

whose provisions are few

God / God

Sulaiman ibn

Khalîl / Sulaiman ibn Khalîl

The sultan

al-Malîk / the sultan al-Malîk ».

819-820/1416-1417. Inscription sur le vantail droit de la porte nord de Bâb Jayrûn (inscription n°21 sur plan, ill.1, 41).[56]

« Au nom

de Dieu, le clément, le miséricordieux, / entrez (dans la mosquée) en paix

et en sécurité. Gloire à notre maître, le sultan, al-Malik al-Mu’ayyad

Abû’l-Nasr Shaykh / sur ordre de la noble autorité / le …. / sous la

supervision de celui dont les dispositions sont peu…. / Sulaiman ibn

al-Khalîl »

819-820/1416-1417. Inscription sur la porte sud de Bâb al-Jayrûn (inscription n°22 sur plan, ill.1).[57]

Texte non disponible.

823/1420. Inscription de restauration du portique nord non localisée (inscription n°23 sur plan, ill.1).[58]

Texte non disponible.

836/1432. Décret 16 lignes sur la face sud de la colonne nord (n°5) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°24 sur plan, ill.1, 31, 35).[59]

837/1434. Décret 12 lignes sur la face ouest de la colonne sud-est (n°3) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°25 sur plan, ill.1, 35).[60]

« Au nom…. A la date du 4 shawwal, en l’année 837

(14 mai 1434) parvint à notre maître le roi des émirs, gouverneur-général de la

province de Damas – que Dieu garde ! – Qasruwah al-Ashrafî – le Très Haut

glorifie ses victoires ! – le décret auguste, élevé, de notre maître le

sultan al-Malik al-Ashraf Abû n-Nasr Barsbay – le Très Haut fasse durer à

jamais son autorité souveraine ! – abolissant ce que l’on percevait des

musulmans partant (pour le Pèlerinage) et des autres allant vers le noble

Hedjaz ; que cela reste à jamais aboli au profit des gens de Damas, des

Alépins, des Arméniens et des autres Musulmans. Et il a décrété que ce bienfait

serait gravé jusqu’en la fin….. les nuits et les jours. Que la malédiction de

Dieu, des anges et de tous les hommes soit sur quiconque instituera à nouveau

quelque chose à ce sujet après cette abolition, ou s’efforcera de le rétablir.

Que ce bienfait soit inscrit au compte

des bonnes œuvres de notre maître le sultan : Dieu fasse durer à jamais

son autorité souveraine et soumette à son pouvoir toute la partie habitée de la

terre ! Et louanges à Dieu dans son unicité ! »

838/1435. Décret 13 lignes sur la face nord de la colonne sud-est (n°3) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°26 sur plan, ill.1, 35).[61]

« Louanges à Dieu qui fait cesser

l’affliction ! A la date du 27 du mois de Ramadan, dont la valeur est

respectée, en l’année 838 (26 avril 1435), parvint à notre maître Sa très

auguste Altesse Sayf al-Dîn Qasruwah, gouverneur-général de la province de

Damas, un décret auguste de notre maître le sultan, le roi équitable, Sayf

ad-dunyâ wa’d-dîn al-Malik al-Ashraf Abû’n-Nasr Barsbay – que sa victoire soit

glorieuse ! – contenant l’ordre d’abolir l’abus introduit au temps de

l’émir Sûdûn min ‘Abd al-Rahmân, précédemment gouverneur-général de la province

de Damas, à savoir le retrait au sommelier de toute autorité et de toute

compétence sur les fon[tainiers], les balayeurs de rues et les maîtres du

bâtiment de Damas et d’ailleurs, - que l’on rétablisse les canalisations d’eau

là où elles se trouvaient sans obliger à acheter à prix d’argent l’autorisation

de le faire, - et abolissant la rimaya sur les ouvrages partiteurs :

abolition durant à jamais, se perpétuant tant que passeront des siècles et des

jours ! Que la malédiction de Dieu et de tous les hommes soit sur

quiconque rétablira [cet abus ou s’efforcera de] supprimer cette

abolition ».

842/1438. Décret bandeau sur le mur sud entre la porte de la mosquée et la porte du sûq al-Qabâqîbîya (inscription n°27 sur plan, ill.1).[62]

« Au nom…. A la date du 9 jumada II, en l’année

842, dont Dieu rende la fin bonne (27.XI.1438), fut promulgué le décret

auguste, élevé, de notre maître le sultan al-Malik az-Zâhir Sayf al-Dunyâ

wa’d-Dîn Abu Sa’id Jaqmaq – le Très Haut fasse durer à jamais son autorité

souveraine et son pouvoir ! – abolissant la himâya instituée au détriment

du waqf de l’auguste mosquée des Omeyyades et affectée à l’office de

grand-porte-écritoire à Damas : que cette (décision) ne soit pas altérée

par les nuits et les jours ! ‘Dieu nous suffit : on ne saurait se

reposer sur un meilleur’. Ecrit par Sharaf, fils de l’é[mir]…. »

844/1440. Décret 11 lignes sur la face sud de la colonne nord-ouest (n°6) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°28 sur plan, ill.1, 32, 36).[63]

848/1444. Décret sur le mur qibla (inscription n°29 sur plan, ill.1).[64]

Texte

non disponible.

852/1447. Décret 11 lignes sur la face nord de la colonne sud (n°2) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°30 sur plan, ill.1, 29, 36).[65]

« in the name of God, the compassionate, the

merciful. Praise be to God, lord of the universe. Peace and blessings be on our

lord Muhammad, his kith and all his companions. On 18 muharram 852 AH, our

grand lord sultan king Abû Sa’îd Jaqmaq ordered the annulment of tools

collected for the noble state in Damascus from tanning, Homsî cloths,

ready-made clothes, cotton and for the sale of cucumbers, eggplants, from

laundries, animal owners, porters, the cotton dye-house at al-Aqsab mosque, the

traders od dairy products, the sellers of ropes, blacksmiths, oil sellers to

the east along the way to Ba’albek, sellers of yogurt, fats, fried foods, and

workers in slaughter houses, the agency revenue, two thirds of the alms, shorn

wool, buffalo leather, apart from what is provided for a representative office

in guarded Damascus. Praise be to God, lord of the universe, and peace and

blessings be on our lord Muhammad and his kin. Cursed be anyone who tries to

re-impose such tools, and cursed be his father ».

852/1447. Décret 8 lignes sur la face est de la colonne sud-ouest (n°1) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°31 sur plan, ill.1, 27, 36).[66]

« in the month of the 1st jumada in the year 852

AH, a noble decree arrived from our lord the sultan king al-Zâhir Abû Sa’îd

Jaqamq – may God perpetuate his rule – to annul the tool on the silk sold in

Damascus, and the dates, gall-nuts, lemons, fish, local food, henna in the

slave market, Egyptian cloth, and on third of the tools collected in slaughter

houses, and this is provided in the annals of the just state ; and God’s

blessings be on Muhammad and his kith and kin ».

855/1450. Décret 11 lignes sur la face nord de la colonne nord-ouest (n°6) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°32 sur plan, ill.1, 33, 36).[67]

« Praise be to God, lord of the universe. On 19

ramadan of the year 855 AH, a noble decree came from the sultan king al-Zâhir –

may God perpetuate his rule – addressed to ou rlord, monarch of princes Jaqmaq

– may God dignify his supporters – to annul the grievances of Karak, city of

Noah - peace be on him – and old customs imposed on them, by the late chief

bailiff in Damascus, as well as in the shares, duties and land taxes. Nothing

should be imposed on any one of them ; and whoever unjustly takes a single

dirham would contravene this noble decree ».

858/1453. Décret 8 lignes sur la face ouest de la colonne sud-est (n°3) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°33 sur plan, ill.1, 30, 37).[68]

« In the name of God, the compassionate, the

merciful. On 20 rajab in the year 858 AH, a noble decree came from the office

of the sultan king al-Ashraf Inal – may God almighty grant him victory –

providing for the annulment of tolls for the noble state in protected Damascus

and to remove the contents of the decree of the late Jaqmaq in the year 852 AH.

These are the items listed in the two columns next tothis column, on the west,

in order to invoke good prayers from the Muslims at all times. Cursed is anyone

who changes anything thereoff ».

863/1458. Décret 12 lignes sur la face ouest de la colonne sud-ouest (n°1) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°34 sur plan, ill.1, 26, 28, 37).[69]

« In the name of God, the compassionate, the

merciful. On the blessed Friday the 18th day of the month of rabi’I 863 AH, the

noble, precious decree from the sponsor Qaitbay al-Hamzawî al-Ashrafî, advocate

of the noble realm of Damascus – may God dignify his supporters – providing for

the annulment of price controls in bazaars, mills and other places in

Damascus ; and abrogating duties on traders, employees, craftmen, elderly

people and others. Not a single dirham, nor any monthly duty should be

collected from them. Cursed be anyone who may renew such duties or try te renew

them, and cursed be his father by God, the angles and all the people. Praise be

to God. May God bless and greet our lord Muhammad, his kith and

companions ».

864/1460. Décret 13 lignes (70x130) sur la face est de la 4e colonne de l’entrée nord (inscription n°35 sur plan, ill.1).[70]

« Au

nom…. A la date du vendredi 20 rabi’ II 864 (13.II.1460), Son Altesse noble,

auguste, notre maître Sayf al-Dîn Jânim al-Ashrafî, gouverneur-général de la

province royale de Damas (puisse Dieu glorifier ses victoires !), a

décrété l’abolition de cette taxe illégale connue sous le nom de ‘mensualité de

la police des marchés’, ainsi que de la ‘mensualité des tanneries’ imposée, au

profit du titulaire de l’office de porte-babouches, aux musulmans et aux

protégés légaux habitant Damas (puisse Dieu la garder !) et ses environs,

ainsi qu’aux gens des métiers et aux…. ( ?). Que l’on ne leur impose plus

le versement d’une somme, si minime soit elle, conformément à ce qu’il a été

décrété. Puisse cette décision demeurer valable aussi longtemps qu’il existera

des nuits et des jours ! (Elle a été prise) par désir de (se conformer à)

la parole du Véridique, de Celui en qui on croit (sur lui les bénédictions et

les saluts les plus éminents !) ‘Celui qui aura eu une bonne conduite en

recevra le salaire et le salaire des actions de ceux qui l’auront imité

jusqu’au jour de la Résurrection ; celui qui aura une mauvaise conduite en

supportera le poids et le poids des actions de ceux qui l’auront imité jusqu’au

jour de la Résurrection’ – En conséquence, que tous ceux qui seront investis de

la police des marchés et de l’office de porte-babouches se conforment à ce qui

a été décrété. Quant à celui qui contreviendrait à cet ordre, ou renouvellerait

ces (abus), qu’il soit maudit de Dieu, des anges et de tous les hommes ! –

Puisse Dieu bénir notre seigneur Mahomet, ainsi que sa famille et ses

compagnons, et les saluer ! »

868/1464. Décret 16 lignes sur la plaque de marbre (90x150) apposée contre un pilier du mur sud à l’entrée de la salle de prière, à Bâb al-Barîd (inscription n°36 sur plan, ill.1, 34, 38).[71]

« Au

nom…. A la date du mois de sha’ban l’anobli, en l’année 868 (10 avril au 8 mai

1464) furent promulgués les décrets du sultan al-Malik az-Zâhir Abû-Sa’îd

Khushqadam – Dieu rende puissants son sultanat et sa victoire ! –

(adressés) à notre maître le roi des émirs, gouverneur-général de la province

de Damas, que Dieu garde !, à l’émir grand chambellan de cette ville, aux

seigneurs cadis et aux émirs – Dieu fortifie par eux la religion ! – leur

enjoignant d’ordonner la suppression des pratiques répréhensibles et

l’abolition des choses illicites et des turpitudes et d’en effacer toutes

traces, de supprimer les cabarets et de répandre le vin (qui s’y trouve),

d’expulser de Damas les femmes de mauvaise vie ou de les empêcher de

circuler ; d’abolir la redevance imposée à l’auguste police des marchés

sous le nom de ‘mensualité’ ainsi que ce qui a été innové au détriment des

marchandises importées à Damas en fait de tahjîr et de frais, et de permettre

aux propriétaires de ces marchandises de les vendre là où ils voudraient ;

que restent abolies, ainsi que leurs diverses modalités d’application, toutes

les taxes qui avaient été supprimées sous le règne d’az-Zâhir Jaqmaq – Dieu lui

rende la terre légère ! – que l’on empêche le chaf des muletiers et les gens

placés sous ses ordres de s’en prendre à la paille des paysans des villages et

des fermes environnant Damas – que Dieu garde ! – et qu’on purifie Damas

de toutes les pratiques répréhensibles et de toutes les choses illicites.

Désireux de s’assurer en tout temps la récompense attachée à la proclamation

publique de cette décision, (il a ordonné) qu’à la Porte de l’émir

grand-chambellan on graverait ce qu’il a ainsi décrété sur une dalle de marbre

qui serait ensuite portée par des courriers de la poste jusqu’à la mosquée des

Omeyyades, pour être apposée à l’un de ses piliers, afin qu’en mettant à

exécution cet édit on renonce à toutes les taxes illégales de l’Islam et que ce

bienfait soit à jamais inscrit au compte de ses bonnes œuvres. Et cet ordre a

été obéi. Louanges à Dieu dans son unicité et que Dieu bénisse notre seigneur

Mahomet, sa famille et ses compagnons et appelle sur eux la paix ! »

873/1468. Décret 5 lignes sur la circonférence de la colonne nord-ouest (n°6) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°37 sur plan, ill.1, 32, 33, 38).[72]

« In the name of God, the compassionate, the

merciful. In the month of shawwal 873 AH (1468), a noble decree came from our

lord sultan king al-Ashraf Qaitbay – may his victory be dignified - to the sponsor of the realm of Damascus, son

of al-Saifî Bak – may his victory be dignified – providing for the abrogation

of the grievances and events inflicted on Karak, city of Noah – peace be upon

him – whose people should be spared any payment of the old lumar-monthly

duties. They should be ruled only by people of piety, integrity and faith, as

has been ordered in the honest decrees

of the late noble Jaqmaq – may God grant his days with mercy. This should be

inscribed in the Umayyad mosque – may God keep it flourishing – according to

the provisions of this noble decree, issued on sha’ban 8 in the year 873. Best

blessings and peace be upon our prophet ».

878/1474. Décret 8 lignes sur une dalle de marbre (50x70) dans le dépôt (inscription n°38 sur plan, ill.1).[73]

« Louanges

à Dieu. A la date de la première décade de shawwal, en l’année 878 (19 au 28

février 1474) fut promulgué le décret auguste du sultan al-Malik al-Ashraf

Qaytbay – Dieu glorifie sa victoire ! – aux termes duquel il était revenu

à ses oreilles augustes que d’aucuns avaient institué une taxe au détriment des

Pèlerins, dans la province de Damas, et levaient 10 dirhems par chameau :

son esprit auguste s’en affligea. C’est pourquoi furent promulgués les décrets

augustes ordonnant que l’on abolirait cela, que l’on graverait cette décision

sur une dalle de marbre, et que l’on ne s’en prendrait plus à l’héritage laissé

par ceux qui viendraient à mourir sur la route des Pèlerins : qu’au

contraire le juge légal en ferait le compte exact et le déposerait entre les

mains de quelqu’un qui le représenterait (à cet effet) jusqu’au moment de la

remettre à ses ayants-droits légaux, de telle sorte que les prières

(reconnaissantes de la population) s’inscrivent sur le registre des mérites

augustes. Louanges à Dieu dans son unicité, et que Dieu bénisse notre Seigneur

Mahomet, les gens de sa famille et ses compagnons, et appelle sur eux la

paix ! »

880/1475. Inscription de restauration non localisé (insciption n°39 sur plan, ill.1).[74]

Texte non disponible.

882/1477. Décret inachevé 6 lignes sur une dalle de marbre (80x60) dans le dépôt (inscription n°40 sur plan, ill.1).[75]

« Il a été décrété par l’ordre auguste du sultan

al-Malik al-Ashraf Abû n-Nasr Qaytbay – Dieu fasse durer à jamais son autorité

souveraine et consolide les bases de son pouvoir auguste ! – lorsque son

étrier auguste s’arrêta dans la province de Damas que serait aboli le tahkîr

sur les produits importés à Damas, que Dieu garde ! : huile, beurre

fondu, canne à sucre, aubergines, poisson, et tous (autres) produits, et que

l’on ne percevrait pas autre chose, et que ces produits pourraient être déposés

là où on voudrait ; et que l’on empêcherait les bûcherons de couper les

arbres des jardins sans payer leur prix…… »

886/1481. Inscription de restauration non localisée (inscription n°41 sur plan, ill.1).[76]

Texte non disponible.

886/1481. Témoignage 5 lignes non localisé (inscription n°42 sur plan, ill.1).[77]

Texte non disponible.

886/1481. Inscription de restauration 1 ligne non localisée (inscription n°43 sur plan, ill.1).[78]

Texte non disponible.

893/1488. Texte de restauration banbeau au sommet du minaret sud-ouest (inscription n°44 sur plan, ill.1, 63).[79]

« In the name of God, the compassionate, the

merciful : our lord sultan king al-Ashraf Abû’l-Nasr Qaitbay – may his

victory rule, troops and supporters be dignified – ordered the restoration of

this blessed minaret followinf the fire that destroyed it. It was restored

under the supervision of our pious, generous lord, monarch of princes, Qansûh

al-Yahyawî, sponsor of the Damascene realm and monitored by the agent of the

sublime office in Damascus in the month of dhu’l-hijja in the year 893

(1488) ».

906/1500. Décret 9 lignes sur une colonne non localisé (inscription n°45 sur plan, ill.1).[80]

Texte non disponible.

n.d. Décret 8 lignes sur 15 sur la face sud de la colonne nord-est (n°4) du vestibule de Bâb al-Barîd (inscription n°46 sur plan, ill.1).[81]

« In the name of God, the compassionate, the

merciful : the high, grand princely Malikî advocate shaykh Dawer al-Dâr,

sponsor of the gate of the noble sultanate in guarded Damascus – may God

dignify his supporters – ordered the abrogation of the duties that used to paid

by those who clean and carry the dead Muslims to the gate of the noble bazaar

towards the top of the aforementionned direction. End of the royal, Malikî,

sultanî decree … in the month of ramadan …

Biblio complémentaire :

Flood (1997), p.51-67

Degeorge (1997)

Haase (2000), p.218-227

Aigle (2003), p.57-85

Amitai (2004), p.21-45

Behrens-Abouseif

(2004), p.279-295

Bounni

(2004), p.595-605

Kenney

(2004)

Korn (2004)

Walker

(2004a), p.26-39

Boqvist

(2005)

Kenney

(2006), p.175-200

Mols

(2006), n°16, 29, 31, 57

Weber

(2006), n°399

Mols

(2008), p.87-121

Akili (2009)

Kenney (2009), p.45-55

Degeorge (2010)

Bogard (2012), p.91-123

Vigouroux (2012), p.123-159

Eychenne/Vigouroux/Meier

(2018)

Kühn (2019), catalogue, p.1038-1040

George (2021)

|

|

|

|

|

|

|

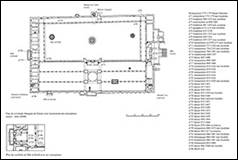

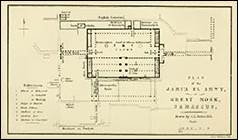

1/ plan de la Grande Mosquée avec localisation des

inscriptions |

2/ élévations sud, ouest et est de la Grande Mosquée

|

3/ sections AA, BB et CC de la Grande Mosquée |

4/ / sections DD, EE et FF de la Grande Mosquée |

5/ / sections GG et HH de la Grande Mosquée |

|

|

|

|

|

|

|

6/ vue de la Grande Mosquée depuis les toits du sûq

au sud-ouest |

7/ la façade de la salle de prière depuis l’est |

8/ le fronton de la façade depuis le nord-est |

9/ le fronton de la salle de prière et ses mosaïques

|

10/ le fronton de la salle de prière depuis le nord |

|

|

|

|

|

|

|

11/ les mosaïques du fronton de la salle de prière |

12/ la cour depuis l’ouest |

13/ la cour depuis l’ouest |

14/ le portique nord-ouest |

15/ les mosaïques du portique nord-ouest |

|

|

|

|

|

|

|

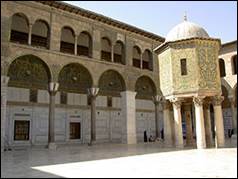

16/ le bayt al-Mâl depuis le sud-est |

17/ le bayt al-Mâl depuis l’est |

18/ le bayt al-Mâl depuis le nord-ouest |

19/ le vestibule de Bâb al-Barîd et son décor |

20/ le vestibule de Bâb al-Barîd et son décor de

mosaïques depuis l’est |

|

|

|

|

|

|

|

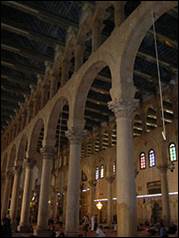

21/ la salle de prière depuis le nord-ouest |

22/ la charpente de la salle de prière depuis

l’ouest |

23/ la charpente et les arcades hautes de la salle

de prière |

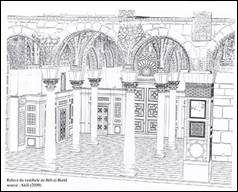

24/ relevé du vestibule de Bâb al-Barîd |

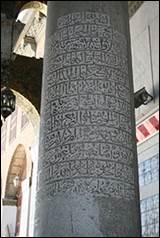

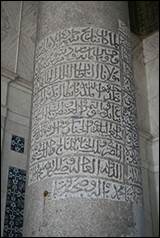

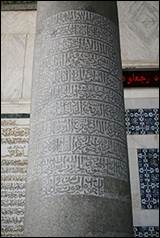

25/ vue du vestibule de Bâb al-Barîd et ses colonnes

depuis l’accès ouest |

|

|

|

|

|

|

|

26/ le décret n°34 daté 863/1458 sur la face ouest

de la colonne 1 |

27/ le décret n°31 daté 852/1447 sur la face est de

la colonne 1 |

28/ le décret n°34 daté 863/1458 sur la face ouest

de la colonne 1 |

29/ le décret n°30 daté 852/1447 sur la face nord de

la colonne 2 |

30/ le décret n°33 daté 858/1453 sur la face ouest

de la colonne 3 |

|

|

|

|

|

|

|

31/ le décret n°24 daté 836/1432 sur la face sud de

la colonne 5 |

32/ les décrets n°28 daté 844/1440 et n°37 daté

873/1468 sur la face sud de la colonne 6 |

33/ les décrets n°32 daté 855/1450 et n°37 daté

873/1468 sur la face nord de la colonne 6 |

34/ le décret n°36 daté 868/1464 à l’angle de la

salle de prière et de Bâb al-Barîd |

35/ relevé des inscriptions n°8, 24, 25, 26 |

|

|

|

|

|

|

|

36/ relevé des inscriptions n°28, 30, 31, 32 |

37/ relevé des inscriptions n°33, 34, 46 |

38/ relevé des inscriptions n°35, 36, 37 |

39/ relevé de la porte Bâb al-Barîd et de

l’inscription datée 931/1527 |

40/ la porte nord de Bâb al-Barîd |

|

|

|

|

|

|

|

41/ relevé de la porte Bâb al-Jayrûn et de

l’inscription n°16 datée 808/1405 |

42/ la porte nord de Bâb al-Jayrûn |

43/ l’inscription n°16 datée 808/1405 du registre

médian droit de Bâb al-Jayrûn |

44/ l’inscription n°16 datée 808/1405 du registre

inférieur droit de Bâb al-Jayrûn |

45/ l’inscription n°16 datée 808/1405 du registre

inférieur gauche de Bâb al-Jayrûn |

|

|

|

|

|

|

|

46/ relevé de la porte Bâb al-‘Amarah et de

l’inscription n°17 datée 809/1406 |

47/ l’inscription n°17 datée 809/1406 sur le battant

droit de Bâb al-‘Amarah |

48/ l’inscription n°17 datée 809/1406 sur le battant

gauche de Bâb al-‘Amarah |

49/ détail de l’inscription n°17 datée 809/1406 sur

le registre médian du battant droit de Bâb al-‘Amarah |

50/ relevé de l’inscription datée 575/1179 conservé

au Musée National |

|

|

|

|

|

|

|

51/ le bandeau inscrit n°14 daté ca.800/1397 du

portique nord à l’angle nord-ouest |

52/ le bandeau inscrit n°14 daté ca.800/1397 du

portique ouest à l’angle nord-ouest |

53/ relevé du minaret al-‘Arûs (nord) |

54/ relevé du minaret ‘Isâ (sud-est) |

55/ vue du mur sud de la salle de prière et du

minaret sud-est depuis l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

56/ le minaret sud-est |

57/ relevé du minaret de Qaitbay/al-Miskîya

(sud-ouest) |

58/ vue de l’angle sud-ouest de la Grande Mosquée avec son minaret |

59/ vue du minaret sud-ouest |

60/ le minaret sud-ouest |

|

|

|

|

|

|

|

61/ le fût du minaret sud-ouest et son décor |

62/ le fût du minaret sud-ouest et son décor |

63/ relevé de l’inscription n°44 datée 893/1488 au

sommet du minaret sud-ouest |

64/ les vestiges antiques de Bâb al-Ziyada, l’ancien

accès sud du temenos, sur le mur sud-ouest |

65/ détail du décor de Bâb al-Ziyada sur le mur

sud-ouest |

|

|

|

|

|

|

66/ détail du décor et l’inscription grecque de Bâb

al-Ziyada |

67/ détail du décor et l’inscription grecque de Bâb

al-Ziyada |

68/ autres vestiges antiques de Bâb al-Ziyada |

69/ décor des vestiges antiques de Bâb al-Ziyada |

Documents anciens

|

|

|

|

|

|

Gravure de la

Grande Mosquée au milieu du 18e siècle d’après Barsky Source : Dussaud (1922) |

Plan de la Grande Mosquée d’après J.L. Porter Source : Porter (1855) |

Vue de Bâb al-‘Amarah (porte nord) d’après G.

Bauernfeind (1890) Source : wikimedia |

Vue du vestibule de Bâb al-Barîd (porte ouest)

d’après G. Bauernfeind (1890) Source : meisterdrucke |

Guérin (1882), I, p.414-418.

Parmi ces mosquées, la plus grande et la plus remarquable de beaucoup est celle qu’on appelle Djama-el-Kébir (la grande mosquée). Autrefois, elle était interdite aux chrétiens sous peine de mort ; maintenant, ils peuvent y pénétrer, accompagnés d’un cawas et au moyen d’une gratification qui ne peut guère être moindre de vingt francs par personne. Elle a remplacé une ancienne église consacrée à saint Jean-Baptiste, et les chrétiens indigènes du pays la désignent encore aujourd’hui sous le nom de Mar-Johanna (Saint-Jean). Cette basilique, qui était la métropole de la ville, avait elle-même succédé à un temple antique, dédié probablement au dieu ou à la déesse Rimmon, qui paraît avoir été jadis la principale divinité de Damas, comme cela ressort d’un passage de la Bible. (Rois, 1.IV, ch.18.).

Quelques critiques pensent que ce nom de Rimmon, dans la Vulgate Remmon, vient du mot phénicien et hébreu rimmon, qui veut dire grenade, et comme ce fruit était l’un des emblèmes de Vénus, ils supposent que la divinité appelée Rimmon dans ce verset n’était autre chose que cette dernière déesse. D’autres tirent ce mot de la racine roum, être haut, et pensent qu’il signifie le plus élevé, comme le nom phénicien et hébreu Elioun (le Très-Haut). Plus tard, à l’époque gréco-romaine, ce temple fut reconstruit et consacré, dit-on, à Jupiter. Remanié ensuite par les Byzantins, quand le christianisme eut pris racine à Damas, il adopta pour patron saint Jean-Baptiste. Du monument païen, il subsiste encore les débris de deux grandes portes triomphales qui le précédaient vers l’est et vers l’ouest ; la première s’est écroulée il y a quelques années, mais la seconde est encore en partie debout. Ses superbes colonnes corinthiennes, son fronton qui dépasse en hauteur les maisons au milieu desquelles elle est enclavée, la beauté et la richesse de ses moulures, témoignent de la magnificence de l’édifice antique dont ces deux portes annonçaient monumentalement les approches ; une double avenue de colonnes corinthiennes d’un diamètre moins considérable les rattachait à l’enceinte extérieure du temple. Le long de la façade sud de la mosquée, en montant sur le toit d’un bazar, on reconnaît également, à la grandeur des assises de pierre et à la forme cintrée des fenêtres, que cette partie du monument est antérieure à l’époque arabe et est un reste de la basilique chrétienne et de l’époque byzantine. A cette même époque il faut pareillement rapporter une belle inscription grecque qui est gravée au-dessus de l’arcade centrale d’une belle porte à triple baie, très-élégamment sculptée et décorée de rosaces, de volutes, de fleurons et d’entrelacs. Cette porte, qui est peut-être de construction romaine, est aujourd'hui à moitié ensevelie dans le sol à l’extrémité du transept. Quant à l’inscription grecque qu’on y lit, en voici la traduction littérale :

« Ta royauté, ô Christ, est une royauté qui embrasse tous les siècles, et ta domination s’étend de génération en génération ».

Il est permis de considérer cette inscription comme contemporaine de la fondation de la basilique, qui passe pour remonter à Arcadius, fils de Théodose ; et par conséquent elle daterait de la fin du quatrième siècle ou des premières années du cinquième. Dans tous les cas, elle ne peut pas être postérieure à Justinien, qui a restauré, dit-on, cette basilique dans la première moitié du septième siècle.

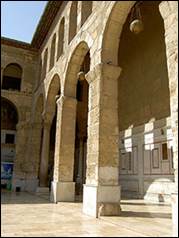

L’enceinte qui enferme la mosquée, et dont nous n’avons examiné jusqu’à présent que l’extérieur, forme un vaste rectangle, long de cent quarante-neuf mètres de l’est à l’ouest, sur quatre-vingt-dix-huit du nord au sud. Le côté nord de ce quadrilatère est occupé par une grande cour ou parvis qu’environnent de trois côtés des cloîtres dont les arcades reposent sur des colonnes de granit, de marbre ou de pierre calcaire ; beaucoup de ces colonnes ont été, au siècle dernier, encastrées dans des piliers maçonnés, dans la crainte qu’elles ne cédassent au poids qu’elles supportaient. Vers le centre de l’esplanade, qui est pavée avec de larges dalles, s'élève une fontaine surmontée d’une coupole. Dans la partie occidentale du parvis, on remarque une autre petite coupole qui s’appuie sur des colonnes corinthiennes et qu’on appelle Koubbet-el-Khasneh (la coupole du trésor). Cet édifice renferme, dit-on, d’anciens livres et quelques reliques musulmanes regardées comme sacrées ; je n’ai pu y pénétrer.

Le long du côté sud du même parvis s’étend la mosquée proprement dite, qui mesure cent trente et un mètres de long de l’est à l’ouest, sur trente-huit de large du nord au sud. Le mur qui fait face à la cour est formé par des colonnes dont la plupart ont été enclavées dans des piliers dont les intervalles sont maçonnés. L’intérieur de ce long édifice est divisé en trois nefs par deux rangées de colonnes corinthiennes qui supportent des arcades cintrées. Ces nefs sont elles-mêmes coupées vers le milieu par un transept que couronne à son centre un dôme haut de quarante-cinq mètres et large de quinze, qui repose sur quatre gros piliers dont la partie inférieure est revêtue de marbres divers. Sous la coupole se trouvent le mihrab et la chaire à prêcher, en face de l’entrée. Le mihrab est orné de marbres précieux et de faïences peintes ; la chaire est en bois de chêne élégamment sculpté. A gauche du mihrab est un petit monument entouré d’une grille et qui, au dire des gardiens de la mosquée, renferme la tête de saint Jean-Baptiste et le corps de son père Zacharie. Mais les reliques de ces deux saints personnages, que les musulmans ne vénèrent pas moins que les chrétiens, ont dû depuis longtemps, sans doute, disparaître de la basilique chrétienne où elles étaient honorées. Ce que l’on montre consiste, probablement, en un pur cénotaphe que recouvrent plusieurs riches tapis. Au-dessus de la grande porte d’entrée de la mosquée, vers le nord, on distingue des restes d'anciennes mosaïques byzantines. Les poutres qui supportent le toit de l’édifice sont apparentes ; au dehors, il est couvert en plomb.

Nous savons par l’écrivain arabe Ibn-Asaker que la principale entrée de la basilique qu’a remplacée la mosquée actuelle était, au contraire, au sud. Là était une triple porte, devant laquelle s’étendait un atrium qu’entourait une double rangée de colonnes. L’emplacement de ce portique est maintenant occupé par un bazar et par des maisons particulières.

Il y a une cinquantaine d’années, on a découvert, près de la porte orientale de la grande cour de la mosquée, une inscription grecque gravée sur une belle pierre, et dont le sens était le suivant : « Cette église de Saint-Jean-Baptiste a été restaurée par Arcadius, fils de Théodose ». Arcadius, comme on le sait, monta sur le trône l’an 395 de notre ère. Ce fut lui qui appropria au culte chrétien, après l’avoir réparé, le temple païen, consacré d’abord à Rimmon, puis à Jupiter, dont il est question en ce moment. Une fois devenu basilique chrétienne, sous le vocable du saint Précurseur, cet édifice demeura pendant plusieurs siècles la cathédrale de Damas. Lors de la prise de la ville par les musulmans, il fut convenu entre les vainqueurs et les vaincus que cette église serait divisée en deux moitiés, dont l’une, la partie occidentale, resterait au pouvoir des chrétiens, qui auraient le droit d’y célébrer les cérémonies de leur culte, et l’autre, la partie orientale, appartiendrait aux musulmans. Cet état de choses ne dura pas longtemps, et bientôt la basilique entière fut réclamée par ces derniers. Les autels et les oratoires que les chrétiens y possédaient encore furent démolis, et il ne subsista plus rien de tout ce qui rappelait la religion du Christ ; le sanctuaire seul de saint Jean-Baptiste et de saint Zacharie fut respecté. Le khalife Oualid Ier, l’an 705, commença aussitôt de grands travaux de reconstruction et de réparation, et fit décorer l’intérieur de cette mosquée avec une extrême magnificence.

« De quelque côté qu’on regarde cet édifice, dit Ibn-Batouta, il ressemble à un aigle ayant ses deux ailes déployées et dont la coupole est la tête ; il domine tous les autres monuments de la ville ». Quand il fut achevé, le khalife put dire aux habitants de Damas : « Vous avez déjà quatre merveilles de plus que le reste du monde : l'air, l'eau, vos jardins et vos fruits ; moi, je vous en donne une cinquième, cette grande mosquée ».

A ce même khalife Oualid remonte l’un des trois minarets de la mosquée, appelé Mâdinet el-Arous (le minaret de la fiancée). Il s’élève vers le centre de la partie septentrionale de la cour. Les deux autres sont d’époque postérieure : l’un est le Mâdinet-el-Rharbieh (le minaret de l’occident), qui en a remplacé un autre plus ancien, brûlé sous Tamerlan ; l’autre est le Mâdinet-Aïssa (le minaret de Jésus), qui fait face à l’orient au précédent et qui est le plus élevé des trois. Sa hauteur est de soixante-seize mètres. Selon une tradition musulmane, quand Jésus viendra juger le monde, il descendra d’abord vers ce minaret, puis entrant dans la mosquée, il y convoquera les hommes de toutes les religions et de tous les rites. Montons sur ce dernier minaret avec le cawas et le gardien qui nous accompagnent. Du sommet, en effet, de la galerie aérienne d’où le muezzin, à certaines heures déterminées, fait retentir dans les airs, comme une cloche vivante, ses appels à la prière, on embrasse, d’un coup d’œil d’ensemble, la cité tout entière et ses vastes faubourgs avec les coupoles et les minarets de ses mosquées qui resplendissent aux rayons du soleil ; on plonge aussi sur d’innombrables terrasses, où, quand la chaleur et le jour baissent, les habitants aiment à aller respirer la fraîcheur du soir. Les jardins qui enserrent la ville de plusieurs côtés lui font une riante ceinture ; on y voit circuler et serpenter en tous sens les canaux du Barada qui y entretiennent une végétation luxuriante. Du sein de ces vergers émergent des kiosques, des maisons de plaisance et des villages qui sont comme perdus dans un océan de verdure. Que si l’on porte ses yeux plus avant, pour sortir de cette espèce d’oasis, on aperçoit les flancs dénudés de plusieurs des contre-forts de l’Anti-Liban ; à l’ouest se dresse à l’horizon la masse imposante du Djebel- ech-Cheikh, avec ses trois cimes que les neiges argentent presque toute l’année ; à l’est, on distingue les lacs où va mourir le Barada, qui semble n’abandonner qu’à regret et après mille détours les jardins enchantés auxquels il donne la fécondité et la vie ; au sud enfin, le regard se perd dans les contrées, actuellement peu peuplées et mal cultivées, qui composaient jadis la Trachonitide et l'Iturée.

En dehors, mais tout près de la grande mosquée, est le célèbre tombeau de Saladin, qui avoisine celui de Melek-ed-Dhaher-Bibars. Ils sont renfermés l’un et l’autre dans des édifices dallés en marbre et ornés de mosaïques, d’inscriptions et d’arabesques.