Mosquée et tombeau de Tankiz (718/1318)

Localisation : quartier Bahsa Sanjakdar, actuel boulevard al-Nasr (N19.1).

Visite en 2002, 2006, 2008.

Réf :

Ecochard (1985), p.87-91

Meinecke (1992), 9C/70, 9C/387, 9C/388, 25B/15

Sack (1989), 3.19

Wulzinger/Watzinger (1924), B3.5

RCEA 769003

Sauvaget (1932), n°1

Historique

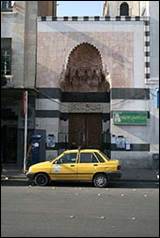

La mosquée du gouverneur Saif al-Dîn Tankiz (en fonction de 712/1312 à fin 741/juin 1340)[1] a été élevé sur un terrain à l’extérieur de la ville qui ne semble pas être déjà construit. Les travaux commencent en safar 717/avril-mai 1317 et l’inauguration a lieu en sha’ban 718/octobre 1318. Des travaux d’ornements ont lieu vers 740/1339-1340, ils concernent le mihrâb qui reçoit un décor de mosaïques de verre. Dans un même temps un tombeau à coupole est ajouté à l’est de la salle de prière (ill.4, 9-11) celui-ci est aussi équipé d’un décor de mosaïques de verre, contemporain au décor du mihrâb de la salle de prière, permettant une datation pour ce tombeau peu avant 740/1339-1340. La partie est de la mosquée reçoit un portail permettant l’accès au tombeau et à la salle de prière ; la partie ouest reçoit aussi un portail donnant accès à la salle de prière et à une cour aujourd’hui disparue. Ces deux portails présentent une conque à chevrons inversés (ill.11, 14) identique à celle de la madrasa Tankizîya (728/1328) à Jérusalem et de la madrasa al-Tuwayshîya (beaucoup plus tardive 875/1471) à Tripoli.

Le commanditaire, qui meurt en exil à Alexandrie le 14 muharram 741/10.VIII.1340, n’est inhumé dans son tombeau qu’en rajab 744/novembre 1343 seulement.

En tant que gouverneur à Damas, Tankîz a fait construire la madrasa Tankizîya (739/1338), le tombeau Kaukaba’îya (730/1330) et est à l’origine d’une importante campagne de restauration à la Grande Mosquée entre autre. En tant que vice-roi (na’îb al-sultana) on lui doit aussi la madrasa Tankizîya (728/1328), le khân Tankîz (736/1336), le sûq al-Qattanîn (736/1336) et autres édifices à Jérusalem ainsi que plusieurs fondations ou restaurations sur tout le territoire.[2]

Un décret, daté 769/1368, est apposé sur la fenêtre est de la salle de prière, ce décret du gouverneur Saif al-Dîn Manjak (en fonction de jumada I 769/février 1368 à ramadan 775/février-mars 1374)[3] aboli des mesures antérieures reconnues illégales. On doit à ce gouverneur la mosquée Manjâk (769/1368) construite dans le Midan, mais c’est aussi le commanditaire du hammam Manjâk (775/1374) à Busra et de la madrasa Manjâkîya (761/1359) à Jérusalem.

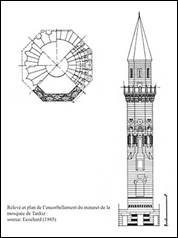

Un incendie volontaire lors de la rébellion de Mintash en rajab 793/juin-juillet 1391 endommage l’édifice, la mosquée est reconstruite et étendue par le petit fils du gouverneur Tankiz, Salâh al-Dîn Muhammad ibn Muhammad ibn Tankiz. Les travaux commencent en jumada II 794/mai 1392, la première phase est achevée en ramadan 794/juillet-août 1392, le nouveau minaret en safar 795/décembre 1392-janvier 1393 (ill.6-8). La réouverture a lieu finalement en jumada I 795/mars-avril 1393.

La mosquée a servi de caserne militaire sous Ibrahîm Pacha (1247/1831) et d’école militaire sous Faysal jusqu’en 1932.

De part sa situation, l’édifice a connu de nombreuses transformations et destructions, il a ainsi été détruite en 1945 et reconstruite en 1950 dans sa forme actuelle.

Aujourd’hui il reste de la mosquée d’origine la salle de prière, les deux portails, le tombeau et le minaret.

Epigraphie

769/1368. Décret 5 lignes sur le linteau de la fenêtre est de la salle de prière.[4]

« Basmalla.

Lorsqu’on fut à la date du 10 jumada I de l’année 769/2 janvier 1369, parvint

le décret contenant l’ordre devant être obéi du sultan al-Malik al-Ashraf – que

Dieu prolonge son règne et fasse durer son pouvoir ! – daté du 1er

muharram de cette année/2 août 1368, à notre maître le prince des émirs,

gouverneur général des provinces royales à Damas la bien gardée, Sayf al-Dîn

Manjak – que Dieu fortifie ses victoires ! – abolissant les mesures

illégales récemment prises au détriment des locataires du terrain constitué

waqf en faveur du collège al-Mismârîya, interdisant d’exiger d’eux autre chose

que ce qu’ils avaient jusque là coutume de payer et que ce qui est attesté par

les états et les quittances qui sont en leur possession depuis longtemps , et

interdisant à qui que ce soit de prendre à leur détriment des mesures

illégales. Le sus-dit (gouverneur général) – que Dieu lui accorde un traitement

de faveur ! – s’est conformé à cet ordre et a décrété qu’il serait gravé

en ce lieu, après approbation écrite des quatre juges ; maudit, fils de

maudit, quiconque abrogera cette décision ! »

n.d. Bandeau inscrit sur le fût du minaret sous l’encorbellement (ill.8).

Texte

non disponible.

Biblio complémentaire :

Weber (1998), p.328

El-Hage (2000), p.115-119

Keenan (2000), p.45

Kenney (2004)

Kenney (2006), p.175-200

Weber (2006), n°80

Kenney (2007), p.85-109

Fayyad (2009)

Kenney (2009), p.23-37

Kenney (2012), p.141-163

|

|

|

|

|

|

|

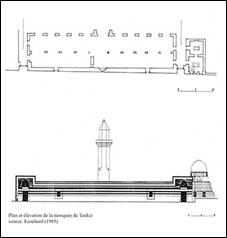

1/ plan et élévation de la mosquée |

2/ relevé du minaret |

3/ relevé d’un des portails de la salle de prière |

4/ vue de la mosquée depuis l’est |

5/ vue de la mosquée depuis l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

6/ vue du minaret |

7/ vue du minaret |

8/ la partie haute du minaret avec le bandeau

inscrit |

9/ la partie droite de la façade avec le tombeau à

l’est |

10/ le portail du tombeau à l’est |

|

|

|

|

|

|

|

11/ plan de la voûte du portail est |

12/ la partie gauche de la façade avec le portail

ouest |

13/ le portail de la partie ouest |

14/ plan de la voûte du portail ouest |

15/ le panneau géométrique sur la façade |

Documents anciens