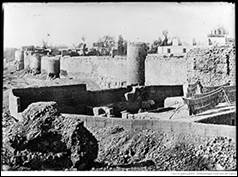

Mur d’enceinte et tours de Damas (n.d.)

Localisation : mur d’enceinte entourant la ville intra-muros sur environ 4,5km avec de nombreuses interruptions et huit portes.[1]

Visite en : 2003, 2006, 2008, 2009.

Réf :

Aigle (2003), p.57-85

Braune (1999), p.67-85

Braune (2000), p.180-187

Chevedden (2000), p.71-116

Degeorge (1997)

Guérin (1882), I, p.405-412

Guo (1998)

Hage (2000)

Humphrey’s (1977)

Korn (2004), n°37, 49, 124, 125, 126, 216 (n°11 ancienne porte)

Meinecke (1992), 9B/7, 9C/152, 9C/238, 24B/5, 24B/8

Mouton (1994)

Sack (1989), 1.14, 1.50, 2.16

Sauvaget (1932a)

Sauvaget (1949), p.314-358

Will (1994), p.1-43

Wulzinger/Watzinger (1924), D6.1, I7.3

Mouton/Guilhot (2018), n°12, 13,

21, 24

Oppenheim/Berchem (1913), n°192

RCEA 3955, 5291, 4198, 4282

Historique

Périodes antérieures

Le rempart antique, constitué de gros blocs encore visibles, était percé de sept portes toutes dédiées à une divinité, certaines portes actuelles sont des portes antiques constamment modifiées (Bâb Sharqî et Bâb al-Jabîya par exemple).[2]

Aux premiers siècles de l’Islam, le mur d’enceinte connaît des destructions et des restaurations continues, mais difficiles à documenter par manque d’indices. La ville retrouve une certaine grandeur avec les Seljukîdes, ce qui entraine son développement et son extension au-delà de ses murs.[3]

En 549/1154 Nûr al-Dîn (r.541/1146-569/1174) entre dans la ville et entreprend de nombreux travaux de restaurations afin de réparer les dégâts consécutifs au séisme de 535/1140 qui a secoué la région, et au siège croisé de 543/1148. Il commence par améliorer les défenses de la ville, en renforçant les points faibles, en murant certaines portes et en dotant le mur d’enceinte de tours (burj) semi-circulaires à base carrée. Un exemplaire de cette tour, datée 569/1173 est bien conservée sur le front ouest[4], elle est caractéristique des travaux de Nûr al-Dîn sur le rempart de Damas, il reste plusieurs autres exemplaires en mauvais état le long du mur sud-ouest et est.[5]

Ainsi entre 549/1154 et 569/1174 le système défensif de la ville est entièrement repensé avec, en plus, l’ajout de barbacanes (bashura) à l’avant de certaines portes[6], et l’extension du front nord jusqu’au Barada. Cette extension semble confirmée par le nom du quartier Harât Bain al-Surain, ‘entre les deux remparts’.

Période Ayyûbide

Après Nûr al-Dîn, Saladin (r.564/1169-589/1193) et ses successeurs Ayyûbides entreprennent des travaux de restaurations et de modernisation du système de défense de la ville. Saladin généralise aussi l’usage des machines de jet (trébuchet)[7] comme élément de défense supplémentaire de la ville.

Si le sultan Ayyûbide al-‘Adîl (r.592/1196-615/1218) se concentre essentiellement sur la citadelle, il fait aussi élargir le fossé (khandâq) et construire un avant mur (fasil) qui est avéré par plusieurs inscriptions.[8] La plupart des portes sont encore modernisées avec ses successeurs le sultan al-Mu’azzam Isâ (r.615/1218-624/1227) et le sultan al-Nâsir Dâwûd (r.624/1227-635/1237). Elles sont équipées de bretèches, de machicoulis et de herses.[9] Le rempart (sûr) est aussi concerné par une série de travaux de renforcement.[10] Au même moment, des tours rectangulaires sont élevées a des points stratégiques du mur d’enceinte, une de ces tours a été retrouvée au sud-est[11], elle est datée par une inscription du sultan al-Mu’azzam Isâ ; l’autre, dite ‘tour al-Sâlih Ayyûb’, se dresse à l’angle nord-est, elle est datée par une inscription de 646/1248.[12] Cette dernière se présentait, avec ses éléments défensifs et sa plate-forme pouvant accueillir des machines de jet, comme un outil de défense très moderne pour l’époque.

D’autres destructions sont mentionnées suite à l’attaque des Khwarizmiens, en 643/1245. Pendant le siège de la ville, ils bombardent avec des machines de jet, la partie sud-ouest de l’enceinte entre Bâb al-Jabîya et Bâb al-Saghîr.

Période Mamluk

Déjà bien réorganisés par les Ayyûbides, le mur et les portes de l’enceinte ne font pas l’objet de tant d’attention de la part des Mamluk. Ceux-ci se contentent de réparations de fortune, suite, notamment, aux violentes attaques extérieures des Mongoles (658/1260 et 699/1300) et surtout de Timur (800/1403).

La première attaque mongole a lieu en 658/1260, la citadelle est bombardée avec des machines de jet qui utilisent les pierres de la muraille endommagée comme munitions. Des restaurations de portes et de la muraille ont aussi lieu, plus tard, sous le sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260-27 muharram 676/30.VI.1277).

Après la deuxième attaque mongole d’Ilkhân Ghazan en 699/1300, le sultan al-Nâsir Muhammad (2e règne de 6 jumada I 698/9.II.1299 – 22 shawwal 708/4.IV.1309) ordonne la réparation du mur, la tour élevée par Nûr al-Dîn sur le front ouest est réparée en 710/1310.

Pendant le long règne du gouverneur Saif al-Dîn Tankiz (de rabi’II 712/août 1312 à fin 741/juin 1340), d’importants travaux de restaurations et d’assainissements sont réalisés : en 723/1323 mention d’un renforcement du mur entre Bâb al-Jabîya et Bâb al-Saghîr, la contrescarpe ayyûbide est transformée en mur d’enceinte secondaire (des sources mentionnent le toponyme Bain al-surain, ‘entre les deux murs’, situé dans le quartier). A partir de 729/1329 des travaux de voirie permettent de dégager les rues longeant la muraille ouest et sud-ouest, ses travaux se terminent en 735/1334.

La tour Nûr al-Dîn, déjà restaurée en 710/1310 sous al-Nâsir Muhammad, subit de nouvelles réparations sous le sultan al-Sâlih Hajjî (2e règne du 6 jumada II 791/2.VI.1389 – 14 muharram 792/2.I.1390) en 792/1389.

En 795/1391 la révolte de Mintash, pendant le règne du sultan al-Zâhir Barqûq (2e règne 14 muharram 792/2.I.1390 – 15 shawwal 801/20.VI.1399) entraîne de nouveaux dégâts sur le mur du front ouest.

La troisième grande attaque extérieure, celle de Timur en 803/1401, entraine des dommages sans précédents, le front nord réorganisé par Nûr al-Dîn, connaît une phase de restaurations qui s’étendra aussi jusqu’au front ouest.

Des restaurations du mur d’enceinte sont aussi mentionnées en 903/1497 et 910/1514 sans plus de détails. On note aussi la présence d’un décret, peu lisible et non daté, gravé sur un bloc de la portion nord-est du mur, vers Bâb Tûmâ (W18.3 sur le plan, ill.32).

On trouve également des édifices renforcés et percés de meurtrières qui servaient à la protection des portes et courtines, notammant sur le front nord le long de la Barada, ils sont qualifiés de moulins fortifiés, non datés avec précision. Actuellement deux sont attestés : le premier vers Bâb al-Salâm sur le cour du fleuve ; l’autre est couplé à Bâb al-Faraj, il a servi de fortification d’angle et de lien avec le mur qui joignait le mur d’enceinte de la ville à la tour nord-est de la Citadelle.

Aujourd’hui le mur d’enceinte est noyé dans les constructions modernes et sert aussi de fondations à quelques bâtiments, il reste néanmoins de nombreuses parties visibles au nord, est et sud-ouest notamment, d’autres portions sont connues mais difficiles à étudier. Les fouilles récentes ont permis de retrouver et d’identifier de nouvelles portions du mur, ainsi les fouilles allemandes en 1999 et syriennes en 2004-2005 ont mise au jour une partie du mur d’enceinte au sud-est, et un sondage a été réalisé en 2009 à la base des tours au nord-est de l’enceinte.[13] Une étude complète et nouvelle sur la muraille et les portes est parue en 2018.[14]

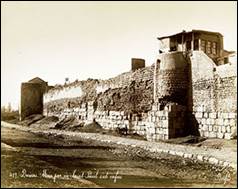

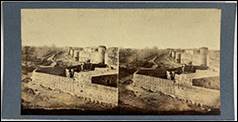

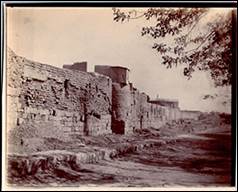

Des documents du 19e siècle comme certaines gravures et surtout la photographie à partir des années 1850 donnent une image de l’état de l’enceinte à cette époque, c’est principalement la section sud-est connue comme ‘le mur par où Saint Paul a été descendu dans un panier’ qui a beaucoup été reproduite (voir plus bas).

Epigraphie

564/1168. Texte de construction 5 lignes

(130x62) sur tour T01 ‘Nûr al-Dîn’

(Q21.4,

ill.2-5).[15]

« Basmallâh.

L’aménagement de celte tour bénie a été ordonné par notre maître al-Malîk al-‘Adîl, le combattant du jihâd, Nûr al-Dîn Abû’l-Qasîm

Mahmud ibn Zankî ibn Aq Sunqur - que Dieu double sa récompense et lui

pardonne ainsi qu’à ses parents le Jour du Jugement – dans le désir d’être

agréable à Dieu et de se rapprocher de lui, en l’année 564 (1168) ».

569/1174. Texte de construction 3 lignes

(100x45) sur la tour ‘Nûr al-Dîn’ (Q21.4,

ill.2-5).[16]

« Basmallâh.

La fondation de cette tour bénie a été ordonnée par celui qui a besoin de la

Miséricorde de son Seigneur, Mahmûd ibn Zankî ibn Aq Sunqur

dans la recherche de la récompense de Dieu en l’année 569 (1173) ».

n.d. Bab Shaghûr,

texte de restauration au-dessus de la porte.[17]

« Basmalla.

A ordonné de renouveler cette porte, le rempart et le fossé béni notre maître,

le sultan al-Malik al-Mu’azzam, le conquérant, le champion de la foi, Sharaf al-dunya wal-dîn, le sultan de l’islam et des musulmans, le

vivificateur de la justice dans les mondes, ‘Isa, fils du maître le sultan

al-Malik al-‘Adîl Saif al-Dîn

Abu-Bakr, fils d’Aiyûb, - que Dieu éternise sa

royauté ! – par repentir envers Dieu, sous la direction du serviteur qui a

besoin de la miséricorde de son Maître, Muhammad, fils de Karsak,

al-Mu’azzamî, xxx ».

av.618/1221. Texte de construction 6

lignes (55x45), d’un édifice remployé dans la courtine entre Bâb al-Faraj et Bâb al-Faradis.[18]

« … le sultan al-Malik [al-Mu’azzam Sharaf al-dunya wa’l-dîn ‘Isa] ibn al-Malik al-‘A[dîl

Sayf al-dunya wa’l-dîn] sultan de l’Islam et des Musulmans sous [la

direction] de l’esclave avide de la miséricorde de Dieu le très haut al-Hajj Khalâf ibn Dirgham ibn Khalifa

[al-Mu’azzamî] ».

623/1226. Texte de construction 7 lignes

(138x78) entre Bâb Sharqî et Bâb Kisan,

conservé au Musée National (ill.43).[19]

« Basmallâh.

Le creusement de ce fossé et la construction de ses murs ont été ordonnés par

notre maître le sultan al-Malîk al-Mu’azzam, le savant, le juste, Sharaf al-dunya wa’l-dîn, sultan de l’Islam et prince des Musulmans, le

vivificateur de la justice dans les mondes, ‘Isa fils de notre maître le

sultan, le martyr, al-Malîk al-‘Adîl Sayf al-Dîn Abî

Bakr ibn Ayyûb – que Dieu fasse durer son règne –

pour se rapprocher de Dieu le Très Haut et obtenir sa satisfaction, sous la

direction du serviteur avide de la miséricorde de son seigneur Muhammad ibn Qarsaq al-Mu’azzamî et cela en

l’année 623/1226 ».

646/1248. Texte de construction 4 lignes

(80x45) sur une dalle de la tour T16 dite ‘al-Sâlih Ayyûb’ (X18.3, ill.25).[20]

« Basmallâh.

Cela fut fait sous le règne de notre maître le sultan al-Malîk al-Sâlih Najm al-dunya

wa’l-dîn Ayyûb, sous la

direction de son pauvre serviteur Mubarak al-Awhadî

et cela en l’année 646 (1248) ».

699/1299. Texte de construction 4 lignes sur

la tour ‘Nûr al-Dîn’ (Q21.4,

ill.2-5).[21]

« Basmallâh.

Cette tour bénie a été remise en état, après son effondrement, sous le règne de

notre maître le sultan al-Malîk al-Nâsir Nâsir al-dunya wa’l-dîn Muhammad, fils du sultan al-Malîk al-Mansûr Sayf al-dunya wa’l-dîn

Qala’ûn en 699 (1299) par la volonté de son altesse élévée Jamal al-Dîn Aqqûsh al-Afram, gouverneur du

sultanat magnifié à Damas la bien gardée, sous la supervision de l’esclave

avide de la miséricorde de Dieu le Très Haut Ahmad ibn ‘Abd

al-Salam, sous la direction de l’esclave avide de la miséricorde de son

seigneur Ibrahîm al-Mutawallî ».

n.d. Décret 7 lignes (120x60) gravé à 60m

à l’ouest de Bâb Tûmâ (W18.3, ill.32).[22]

« Basmallâh.

A la date du … [en l’année] 8xx a été promulgué le décret du sultan juste

al-Malîk al-Zâhir Abû Sa’îd

Khushqadam – que Dieu fasse durer son

règne – abrogeant ce qui pesait sur les peaussiers … ainsi que la vente forcée

du sucre et du … et du … et que ces exactions soient supprimées et qu’il n’en

subsiste rien (au détriment de ceux qui supportaient) l’injustice. Maudit et

fils de maudit qui changera cela ou le supprimera … quiconque rétablira cela …

quiconque renouvellera cela conformément aux nobles et augustes décrets … qui

sont entre Bâb al-Salam et Bâb Tûmâ, en fonction de

ce qu’auront témoigné les musulmans … ».

Bibliographie complémentaire :

Chevedden (2004), p.227-278

Amitai (2006), p.21-45

Dabbour (2006)

Dayoub (2006)

Massoud (2007)

Braune (2008), p.202-211

Mouton/Guilhot (2010), p.39-50

Dabbour (2012), p.23-41

Dayoub/Mouton (2012), p.185-203

Mouton/Guilhot (2012), p.91-107

Mouton/Guilhot (2018)

|

|

|

|

|

|

|

1/ plan de la ville intra-muros avec tracé de

l’enceinte et localisation des tours |

2/ la tour T01 dite Nûr al-Dîn |

3/ la tour T01 |

4/ la tour T01 et l’inscription datée 699/1299 |

5/ la tour T01 et ses inscriptions |

|

|

|

|

|

|

|

6/ plan et élévation de la tour T01 |

7/ vue de la section de l’enceinte au sud-est vers

Bâb Kisan |

8/ plan de la section de l’enceinte vers Bâb Kisan |

9/ vue de la section sud-est vers Bâb Kisan depuis

l’est |

10/ vue de la section sud-est vers Bâb Kisan depuis

l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

11/ la tour T09 dite Nûr al-Dîn sud-est |

12/ / la tour T09 |

13/ / la tour T09 avec son inscription |

14/ l’inscription de construction datée 564/1168 de

la tour T09 |

15/ la tour T09 |

|

|

|

|

|

|

|

16/ une tour semi-circulaire au sud-est de

l’enceinte |

17/ section de l’enceinte au sud-est après Bâb Kisan |

18/ section de l’enceinte au sud de Bâb Sharqî |

19/ section de l’enceinte au nord de Bâb Sharqî |

20/ section de l’enceinte au nord de Bâb Sharqî |

|

|

|

|

|

|

|

21/ section de l’enceinte au nord-est |

22/ plan et élévation de la tour T16 dite al-Salih

Ayyûb |

23/ la tour T16 |

24/ la façade de la tour T16 |

25/ l’inscription de construction datée 646/1248 sur

la tour T16 |

|

|

|

|

|

|

|

26/ la façade est de la tour T16 |

27/ le sondage effectué aux pieds de la tour T16 |

28/ section de l’enceinte nord-est après la tour T16 |

29/ section de l’enceinte nord-est après la tour T16 |

30/ le sondage effectué aux pieds d’une tour sur la

section nord-est de l’enceinte |

|

|

|

|

|

|

|

31/ section de l’enceinte nord-est |

32/ le décret non daté à l’ouest de Bâb Tûmâ |

33/ section de l’enceinte entre Bâb Tûmâ et Bâb

al-Salam |

34/ section de l’enceinte entre Bâb Tûmâ et Bâb

al-Salam |

35/ section de l’enceinte entre Bâb Tûmâ et Bâb

al-Salam |

|

|

|

|

|

|

|

36/ section de l’enceinte nord le long de la Barada |

37/ section de l’enceinte nord le long de la Barada |

38/ section de l’enceinte nord le long de la Barada |

39/ section de l’enceinte nord le long de la Barada |

40/ section de l’enceinte nord entre Bâb al-Salam et

Bâb al-Faradis |

|

|

|

|

|

41/ section nord de l’enciente vers Bâb al-Faraj |

42/ plan d’une tour semi-circulaire |

43/ l’inscription datée 623/1226 conservée au Musée

National |

Documents anciens

|

|

|

|

|

|

L’enceinte sud-est en 1857 d’après Francis Frith Source : getty.edu |

Section de l’enceinte non localisée

vers 1865-1866 d’après Charles W. Wilson Source : Wilson (1881) |

Tour de l’enceinte sud-est à l’est de Bâb Kisan vers

1870 d’après Félix Bonfils Source : collection artsmia |

L’enceinte sud-est vers 1870 d’après Félix Bonfils Source : Bonfils (1878) |

|

|

|

|

|

|

Section de l’enceinte non localisée

en 1887 d’après anonyme Source : el-Hage

(2000) |

L’enceinte sud-est vers 1900 d’après anonyme Source : abebook.com |

L’enceinte sud-est à l’est de Bâb Kisan vers 1900 Source : abebook.com |

Tour de l’enceinte sud-est à l’est

de Bâb Kisan après 1905 d’après la Detroit Photography Company Source : Library of Congress |

|

|

|

|

|

|

Tour de l’enceinte sud-est à l’est

de Bâb Kisan en 1906 d’après W.S. Smith de la

Standard Scenic Company Source : Library of Congress |

L’enceinte sud-est après 1904

d’après l’Agence Rol Source : Gallica |

L’enceinte sud-est vers 1910 d’après

l’American Colony, Jerusalem Source : Library of Congress |

L’enceinte sud-est à l’est de Bâb Kisan vers 1910 d’après G. Massiot Source : marble.nd.edu |

Guérin (1882), I, p.405-412.

La cité proprement dite de Damas, telle qu’elle est délimitée par son ancienne enceinte qui existe encore en grande partie, bien que remaniée plusieurs fois, forme un ovale long d’environ mille sept cents mètres sur huit cent cinquante dans sa plus grande largeur. Cette enceinte a été construite avec de belles pierres de taille, bien agencées entre elles, et dont beaucoup d’assises inférieures sont demeurées en place ; les assises supérieures, au contraire,

accusent presque toutes des restaurations et des époques diverses et d’une date plus récente. Elle était flanquée de tours carrées, séparées les unes des autres par une distance d’une trentaine de mètres. Sur les soubassements carrés de ces tours, les Arabes ont ensuite assis des tours demi-circulaires bâties avec des pierres de différentes grandeurs et, en général, d’un bien moindre appareil. Il est à croire que, si l’on pratiquait des fouilles le long et au pied des murs, on arriverait sans peine aux couches de l’enceinte primitive, qui peut-être n’a jamais changé de plan ni d’étendue, Damas ayant eu dès l’origine une grande importance et ayant dû toujours être reconstruite sur les mêmes fondations. Quoi qu’il en soit, cette enceinte, dont le pourtour est de quatre kilomètres, et qui par conséquent est loin d'être très-considérable, pouvait contenir tout au plus cent mille habitants. La ville devait donc avoir des faubourgs, autrefois comme maintenant ; car il est présumable que sa population, à l’époque de sa plus grande splendeur, devait atteindre et même dépasser le chiffre de deux cent mille habitants, puisque aujourd’hui il est encore au moins de cent trente mille.

Neuf portes donnaient accès dans la cité, qui, partout où elle n’était pas protégée par l’Abana, le Barada de nos jours, était défendue, en outre, par un large fossé, à présent aux trois quarts comblé, et par un avant-mur, presque complétement détruit. L’une des plus remarquables de ces portes était probablement celle que l’on désigne actuellement sous le nom de Bab-ech-Cherki (porte Orientale), parce qu’elle forme vers l’est l’entrée de la ville. Véritable porte triomphale et d’un caractère monumental, elle consiste en une grande arcade centrale et deux arcades latérales de moindres dimensions ; la première a neuf mètres de large sur onze mètres cinquante centimètres de haut ; les deux autres sont moitié plus petites. L’arcade centrale a été murée, il y a plusieurs siècles, par les musulmans, ainsi que l’arcade méridionale ; l’arcade septentrionale seule est restée ouverte. Elle est défendue par une tour arabe dont les créneaux menacent ruine et que surmonte un petit minaret. De cette porte part une longue rue, aujourd’hui étroite, mais jadis large et ornée de deux rangées de colonnes corinthiennes, ce qui constituait trois magnifiques avenues répondant à chacune des trois baies. La longueur de cette double colonnade jusqu’à la porte opposée vers l’ouest, où elle aboutissait, et qui aujourd’hui s’appelle Bab-el-Djabiah, mesurait au moins mille cinq cent trente mètres sur une largeur de trente. Toutes ces colonnes ont depuis longtemps disparu, ayant été détruites, emportées ou ensevelies sous des décombres. En creusant sur l’alignement qu’elles occupaient pour jeter les fondations de maisons, il n’est pas rare d’en retrouver encore çà et là des débris épars et même des bases encore en place. La rue qu’elles décoraient est à jamais célèbre, comme ayant été la rue Droite dont il est question dans les Actes des Apôtres, et où saint Paul, alors Saul, aveuglé à la suite de la vision mystérieuse que j’ai rappelée plus haut, alla loger chez un certain Jude :

« Le Seigneur dit à Ananias : Lève- toi et va-t’en dans la rue qu’on appelle la rue Droite, et cherche dans la maison de Jude un nommé Saul, car il y est en prière. » (Actes des Apôtres, ch. IX, 11).

Cette rue, à cause des nombreux remaniements qu’elle a subis, est loin d’être droite actuellement ; elle est au contraire tortueuse, comme la plupart, du reste, des rues de Damas ; en outre, elle est très resserrée en beaucoup d’endroits, en sorte qu’il est impossible de l’embrasser du regard dans toute son étendue.

En dehors de la porte Bab-ech-Cherki, on remarque, à une faible distance vers l’est, des amas de décombres qui ont été fouillés il y a quelques années, et qui ont révélé l’existence en ce point d’anciennes fabriques de tuiles et de faïences vernissées et élégamment peintes, dont se glorifiait autrefois Damas. Non loin de là, une léproserie abandonnée passe pour occuper l’emplacement de la maison de Naaman, qui, en souvenir de sa guérison miraculeuse par le prophète Élisée, aurait transformé sa demeure en un établissement destiné à servir d’hôpital aux malheureux qu’affligeait l’infirmité dont il avait souffert lui-même. La batisse actuelle est purement musulmane, du moins dans les parties apparentes.

Si, revenant à la même porte, nous prenons la direction du sud, nous observons bientôt près d’un angle les débris d’une puissante tour qui avait été construite avec de gros blocs taillés en bossage ; mais elle a été remaniée, car sous plusieurs assises superposées on remarque une belle architrave sculptée, engagée dans la base.

Cheminons actuellement vers l’ouest, le long de la face méridionale de l’enceinte. Au bout de quatre cent cinquante pas, nous rencontrons une seconde porte, appelée Bab-Kisan, aujourd’hui murée. Elle doit ce nom à un gouverneur ainsi désigné qui la bâtit vers le septième siècle, à la place sans doute d’une plus ancienne. Une tour l’avoisine qui est également purement arabe, mais elle doit avoir succédé à une autre antérieure. Dans tous les cas, on l’appelle vulgairement tour Saint-Georges, parce qu’elle aurait eu pour gardien un soldat de ce nom, quand saint Paul fut descendu dans une corbeille pour échapper aux Juifs qui voulaient le mettre à mort.

Ce dernier fait est ainsi rapporté dans les Actes des Apôtres (ch. IX) :

« 24. Saul fut averti des embûches que les Juifs lui dressaient ; car ils gardaient même les portes jour et nuit pour le tuer ».

« 25. Alors ses disciples le prirent et le descendirent durant la nuit par la muraille dans une corbeille ».

Dans sa deuxième Épître aux Corinthiens (ch. XI), saint Paul raconte lui-même en ces termes cet événement de sa vie :

« 32. A Damas, celui qui en était gouverneur pour le roi Arétas faisait faire la garde dans la ville pour se saisir de moi » ;

« 33. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et j’échappai ainsi de ses mains ».

Dans ces deux passages, il est vrai, il n’est pas question de tour ; mais rien n’empêche néanmoins de croire que le fait se soit passé comme le veut la tradition. Cette fenêtre, par laquelle on descendit saint Paul, pouvait être, en effet, soit celle d’une maison accolée à la muraille et la dominant, comme y en a encore beaucoup de semblables à Damas, soit celle d’une tour.

De longs siècles auparavant, Rahab avait de même fait échapper de cette manière, à Jéricho, au moyen d’une corde, les espions israélites qui avaient cherché un refuge dans sa demeure, car sa maison, dit la Bible, était adossée à la muraille (Josué, ch. 11) :

« 15. Dimisit ergo eos per funem de fenestra; domus enim ejus hærebat muro ».

Sans insister davantage sur ce point, j’ajouterai seulement ici que, non loin et au sud de cette tour, appelée tantôt tour Saint-Georges et tantôt tour Saint-Paul, à cause du souvenir de ces deux saints qu’on y rattache, on observe au milieu d’un jardin un petit oratoire entouré d’une grille et consacré au premier d’entre eux. Ce Georges serait, non pas le saint si célèbre dans tout l’Orient où tant de chapelles lui ont été élevées, mais un soldat du même nom, qui, chargé de la garde de la tour en question, aurait été martyrisé pour avoir favorisé la fuite de saint Paul.

Un peu au sud de cet oratoire est un cimetière chrétien, réservé aux Grecs-unis et aux Latins. Près de ce cimetière, on montre l'endroit où, d’après une tradition, saint Paul, avant d’entrer dans la ville, aurait été ébloui d’une lumière éclatante et terrassé par une force divine, pendant qu’une voix céleste lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

Cette tradition, je dois le dire, bien que maintenant généralement répandue parmi les chrétiens de Damas, est toutefois relativement assez récente, et, d’après une autre version qui est beaucoup plus ancienne, le grand événement rapporté dans les Actes des Apôtres et par saint Paul lui-même dans un de ses discours, se serait passé ailleurs, près du village de Kaukab, à douze kilomètres au sud-ouest de Damas. J’incline, pour mon compte, à adopter cette dernière opinion, car elle date d’abord d’une époque bien plus reculée, et ensuite elle est confirmée par deux témoignages qui me paraissent assez concluants. M’étant transporté, en effet, à Kaukab pour étudier, selon mon habitude, la question sur les lieux mêmes, j’ai remarqué au bas de ce petit village et sur la route la plus ordinaire de Jérusalem à Damas les vestiges d’un édifice tourné de l’ouest à l’est et que les habitants de l’endroit appellent encore El-Keniseh (l’église). Il en subsiste encore le seuil d’une porte et deux fragments de colonne. Le reste est enseveli sous des amas de terre et de décombres et sous des tombes musulmanes. Comme saint Paul avait eu la vision miraculeuse qui le convertit, pendant qu’il cheminait sur la route de Jérusalem à Damas et qu’il approchait de cette dernière ville, c’est sur cette route également qu’avait dû être naturellement construit le sanctuaire destiné à perpétuer le souvenir de ce fait mémorable. Or, l’église dont je signale les débris est sur les bords de la route et non dans le village. En second lieu, à quelques minutes de Kaukab, vers le sud, s’élève une petite colline toute couverte de blocs basaltiques. Ni ses flanc ni son sommet ne m’ont offert les traces d’aucune ancienne construction ; mais ayant demandé à un métualy qui me servait de guide comment elle s'appelait, il me répondit qu’elle portait de temps immémorial le nom de Tell Mar Boulos (colline de saint Paul). Le nom attaché à cette colline et les ruines de l’église que je viens de mentionner témoignent, selon moi, en faveur de la tradition qui place auprès de Kaukab le lieu de la conversion de saint Paul. A la vérité, ce village est encore à deux heures et demie de marche au moins de Damas ; mais de là on aperçoit la plupart des monuments de cette ville et les admirables jardins qui l’entourent, et quand on y est parvenu, après avoir accompli les longues étapes qui séparent cet endroit de Jérusalem, on peut dire que l’on touche au terme de son voyage et que l’on approche de Damas, ce qui s’accorde très-bien avec l’expression dont se sert l’écrivain sacré dans les Actes des Apôtres :

« Contigit ut appropinquaret Damasco et subito circumfulsit eum lux de cœlo ».

Revenons maintenant à l’examen succinct de l’ancienne enceinte de Damas. Après avoir passé la porte dite Bab-Kisan, nous distinguons les fondations d’un ancien mur extérieur qui était parallèle au mur intérieur, et dont Ibrahim-Pacha a ordonné la destruction. En continuant à nous avancer le long de la face méridionale de l’enceinte, nous entrons dans un, immense faubourg qui s’étend au loin à l’ouest et au sud, et dont le principal quartier est nommé El- Meidan (l’hippodrome, le champ de course pour les chevaux). A partir de ce point, l’ancienne muraille intérieure nous est le plus souvent masquée par des maisons qui ont été bâties au devant de ses courtines et de ses tours ; mais, par intervalles, nous pouvons néanmoins l’entrevoir. Nous atteignons ainsi la porte dite Bab-es-Serhir (la petite) ; les deux anciens murs sont ici encore debout et sont percés en cet endroit de deux portes qui ont été remaniées, il est vrai, par les Arabes, mais dont la fondation est bien antérieure à la conquête mahométane. A notre gauche s’étend un vaste cimetière musulman ; une forêt de tombes y couvre un sol onduleux. Là, ainsi que dans les autres cimetières analogues qui environnent la ville, les femmes musulmanes, enveloppées dans leurs longs voiles comme de blancs fantômes, ont l’habitude de se réunir tous les vendredis, pour y prier, y pleurer et y converser entre elles. Chacune arrive avec une branche de myrte et un vase d’eau, sorte d’offrande funèbre qu’elle a soin de renouveler chaque semaine en l’honneur des défunts ou des défuntes dont elle déplore la perte.

Nous parvenons de la sorte à la porte occidentale de la cité ou Bab-el-Djabiah, ainsi appelée parce qu’elle conduisait à un village de ce nom qui l’avoisinait autrefois. Identique avec la porte Bab-ech-Cherki, elle terminait vers l’ouest la rue Droite dont celle-ci formait vers l’est le commencement. Comme la première, par conséquent, elle se composait de trois arcades, une centrale plus grande et deux latérales de moindre dimension. L’arcade sud est seule visible aujourd’hui ; les deux autres sont enclavées dans des constructions plus modernes. Quant à l’arcade encore ouverte, elle a été réparée par Noureddin, comme l’atteste une inscription gravée sur le linteau.

Changeant alors de direction et prenant celle du nord, afin de longer la face occidentale de l’enceinte dont nous sommes le plus souvent séparés par des maisons, nous passons devant Bab-el-Hadid (la porte de fer). La muraille sur ce point est double ; il y a donc deux portes dont les soubassements sont antiques, mais la partie supérieure a été reconstruite.

A notre gauche se montre le Seraï ou palais du gouverneur ; de vastes casernes y sont adjointes vers l’est ; quelques-unes sont de fondation assez récente, ayant été bâties par Ibrahim-Pacha.

A une faible distance de Bab-el-Hadid, vers l’angle nord-ouest de la cité, est le château (El-Kasr), qui forme un grand quadrilatère irrégulier, mesurant deux cent cinquante mètres de long de l’est à l’ouest, sur une largeur du nord au sud qui varie entre deux cents et deux cent cinquante mètres, la face orientale étant plus développée que celle de l’ouest. Flanqué de douze puissantes tours carrées avec mâchecoulis, il est bâti avec des pierres de taille dont beaucoup sont relevées en bossage. Antérieur, selon toute apparence, à l’occupation des Romains, au moins dans ses fondations, il a dû être ensuite relevé par eux, puis par les Byzantins. Les musulmans, de leur côté, l’ont remanié à plusieurs reprises et sur un grand nombre de points, car des inscriptions arabes y ont été partout apposées. Le fossé qui l’environne peut recevoir l’eau du Barada, qui l'avoisine vers le nord. On entre dans son enceinte par deux portes, situées l’une à l’est et l’autre à l’ouest. Contemplé du dehors, il impose par la hauteur de ses murs et la grandeur massive de ses tours ; mais quand on y pénètre, on est frappé aussitôt de l’état de délabrement ou plutôt de ruine presque complète dont il offre le triste aspect ; de tous côtés des décombres affligent les regards. Ce qu’on appelle l’arsenal consiste en un amas confus de vieilles ferrailles parmi lesquelles on remarque quelques arquebuses toutes détraquées, des flèches, des boules de fer, des épées rouillées. Plusieurs magasins souterrains sont vides et depuis longtemps abandonnés.

En cheminant, pour continuer notre examen, le long de la face septentrionale de la muraille, nous rencontrons d’abord la porte dite Bab-el-Faradj, appelée pareillement Bab-el-Menakhlieh, puis la porte Bab-el-Faradis, que d’autres m’ont désignée sous le nom de Bab-Amara, ensuite la porte Bab-es-Selam, toutes portes dont les fondations sont anciennes et dont la restauration est attribuée à Noureddin. De ce côté, le Barada borde l’enceinte, et sur ses rives ombragées sont établis de nombreux cafés où les habitants de Damas aiment à passer de longues heures, plongés dans une douce et indolente rêverie, fumant le narghileh ou le tchibouk, et savourant avec délices, par intervalles, la liqueur parfumée du moka.

La porte Bab-Touma (porte de Thomas), qui se présente bientôt après, doit son nom à un célèbre guerrier chrétien ainsi appelé, qui, lors du fameux siége de 634, sut relever par son patriotisme le courage abattu des assiégés. Gendre de l’empereur Héraclius, il contribua à prolonger la résistance de la ville, en faisant, à la tête des plus braves Damasquins, plusieurs sorties audacieuses contre les troupes de Abou-Obeidah et de Khaled. Le linteau de la porte Bab-Touma m’a paru antique ; mais on y a plus tard gravé une inscription arabe où on lit le nom du sultan Kelaoun et la date 634 de l’hégire.

Un peu au nord-est de cette porte, on montre, dans un cimetière musulman, la tombe du cheikh Arslan, l’un des poëtes arabes les plus célèbres de l’époque de Noureddin ; et non loin de là, une ruine et une inscription coufique marquent l’endroit où Khaled, l'épée d'Allah, comme on l’appelait d’ordinaire, avait son quartier général.

Parvenus à l’angle nord-est de l’enceinte, nous en longeons enfin la face orientale, en laissant à notre gauche la léproserie de Naaman dont j'ai parlé plus haut, et nous terminons notre examen extérieur de la muraille antique à la porte Bab-ech-Cherki, par laquelle nous l'avons commencé.

Indépendamment de la cité proprement dite, que délimite l’enceinte dont je viens de parler, de vastes faubourgs, bien plus étendus que la ville elle-même, débordent et se projettent bien au delà en dehors, au nord-ouest et au sud-ouest.