Citadelle de Damas/Qal’at Dimashq (n.d.)

Localisation :

quart nord-ouest de la ville intra-muros.

Réf :

Cathcart-King (1954) : p.56-97

Chevedden (1986)

Korn (2004), n°3, 22, 50, 74, 76, 79, 80, 89, 90, 93,

98, 102, 136, 137, 154, 155, 189, 221, 258

Meinecke (1992) : 4/4, 4/201, 7/4, 7/64, 8/11,

9C/31, 21/1+, 25A/2, 25A/21, 26B/7, 30/6+, 39/4, 43/7,

47/57

Sauvaget (1930) : p.59-90, 214-241

Wulzinger/Watzinger (1924)

Chevedden (1986)

RCEA 3335, 3639, 3650, 3651, 3727, 3806, 3807, 4476,

4477, 4478, 4690, 4692, 4738, 4746, 4796, 4925, 4927, 4928, 4929, 5325, 781002,

794003

Sobernheim (1922) : p.1-28

TEI : 1138, 2102, 2103, 2104, 2331, 2333, 2380, 2387,

2443, 2903, 2914, 2915, 2992, 3072, 3073, 3204, 3630, 3632, 3634, 3633, 7117,

8092, 8804, 8805, 9532, 9871, 11499, 11755, 11805, 12165, 13615, 32427, 32429, 32431, 32433, 32435, 32437, 32439, 32441,

32443, 32445, 32447, 32449, 32451, 32453, 32455, 32457, 32459, 32461, 32463,

32465, 32467, 32469, 32471, 32473, 43682

Wiet (1926) : p.46-66, 152-177

Historique

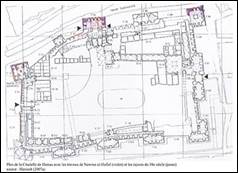

Située dans le quart

nord-ouest de la ville intra-muros, la citadelle de Damas a la particularité

d’être élévée de plein pieds, cas unique en Syrie avec Busra, où les citadelles

sont toujours élevées sur des collines artificielles (tells).

L’édifice présente une

forme un peu près rectangulaire (230x150m) avec trois principaux accès à l’est

(entre les tours T06-T07), au nord (la tour T10) et à l’ouest (la tour T13).

A l’origine elle est

équipée de quatorze tours (deux sont manquantes sur le front ouest), son front

nord est aussi protégé par la rivière Barada.

Période pré-Ayyûbide

Les sources et témoignages

sont peu abondants sur l’emplacement précis d’un camp romain, malgré quelques

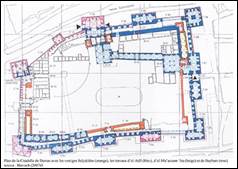

vestiges connus et le passé antique de la ville (ill.2).[1]

Les informations sur la période omeyyade et abbaside sont aussi peu claires sur

la présence ou non d’un site fortifié à l’endroit de la future citadelle.

La première mention

certifiée d’une citadelle à cet endroit commence avec Atsiz ibn Uwak (mort en

471/1079) qui se révolte contre le calife Fatimide al-Mustansîr, et entame une

construction à l’ouest de la ville en 468/1076. Ces travaux se poursuivent avec

Tutush qui achève l’extérieur du site vers 488/1095, son fils Ridwan

aménage l’intérieur.

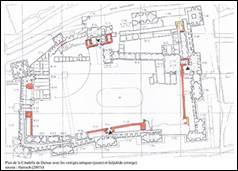

Les travaux réalisés

ensuite, sous les Seljukîdes, donne à la citadelle une fonction et une forme

nouvelle qui en fait une des premières forteresse urbaine en Syrie (ill.3).[2]

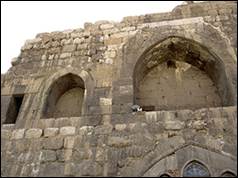

Il reste quelques vestiges de tours de cette période à différents points de la

citadelle, notamment les tours T13 à T25 (ill.3, 69, 70).

Au 6e/12e

siècle la ville connaît de nombreux sièges[3]

avant d’être finalement prise par Nûr al-Dîn (r.541/1146-569/1174) en 549/1154,

des travaux lui sont attribués sans plus de précision. En 569/1174, c’est

Saladin qui se rend maître de la ville, une inscription exposée au Musée

national, mentionne la réfection d’une tour par ses soins en 574/1178.

Période Ayyûbide

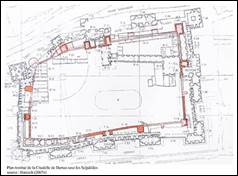

Après la mort de Saladin

en 589/1193 et la lutte pour le pouvoir qui s’ensuit, son frère al-‘Adîl

(r.592/1196-615/1218) devient le nouveau sultan et maître de la ville. Il va

réorganiser complètement la citadelle pour lui donner son aspect actuel : il

fait réparer les dégâts causés par les deux séismes de 597/1201 et 598/1202 et

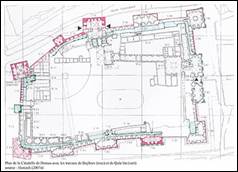

réorganise entièrement le site en englobant les éléments seljukîdes (ill.4). Le

sultan adopte de nouveaux concepts de défense avec notamment les tours d’angle

de forme barlongue et les tours rectangulaires sur les fronts. Ces tours

présentent deux ou trois étages avec une plate forme sommitale recevant un

nouveau système de défense, elles peuvent aussi fonctionner de manière

autonome. On retrouve les mêmes principes à la Citadelle

de Busra. Ces travaux s’étalent jusqu’en 615/1218 et sont certifiés par les

nombreuses inscriptions au nom du sultan (inscriptions n°1-9, ill.10, 20, 30,

88), permettant ainsi d’établir une chronologie des travaux. La cour de la

citadelle reçoit aussi une série de bâtiments, et est ensuite entourée d’un

fossé.

Par la suite, le

successeur d’al-‘Adîl, al-Mu’azzam ‘Isa (r.615/1218-624/1227), aménage

l’intérieur de la citadelle avec de nombreuses salles reliées par des corridors

et améliore aussi son système défensif (ill.4, 5).[4]

Après lui, peu de grands

travaux sont réalisés jusqu’à l’arrivée du sultan al-Zâhir Baybars en 658/1260.

Période Mamluk

En 658/1260 la ville et la

Citadelle sont assiégées par les troupes mongoles de Kitbughâ, qui fait

bombarder tout le côté ouest. Une fois la ville prise le 21 jumada II

658/3.VI.1260, les mongoles démantèlent la citadelle en la privant de son

système de défense, les autres dégâts de l’occupation concernent les parties

extérieures du site.

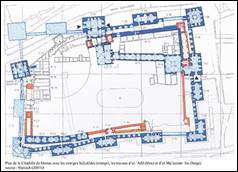

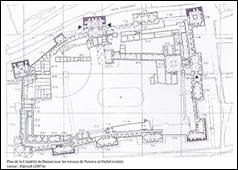

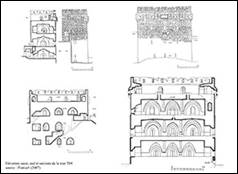

Après le retrait mongole

du 27 ramadan 658/5.IX.1260, le sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da

658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277) commence presque immédiatement les

travaux de restaurations ; ceux-ci se concentrent sur les couches

extérieures des murs des tours et des courtines qui ont souffert des

bombardements mongoles (ill.5, 6), et sur la création d’un nouveau système de

défense au sommet des tours composé d’un niveau d’archères et d’un niveau de

machicoulis. La plupart de ces travaux sont certifiés par plusieurs

inscriptions laissées par Baybars (inscriptions n°10-19, ill.10, 23, 44, 89,

90). En 673/1275, une deuxième phase de restaurations concerne les tours T06 et

T07 du front est (inscriptions n°22-24, ill.63, 78, 79).

Le sultan al-Mansûr

Qalâ’ûn (r.27 rajab 678/3.XII.1279 – 6 dhu’l-qa’da 689/10.XI.1290)

poursuit et achève les restaurations entamées par Baybars (ill.6), il fait

aussi réparer quelques tours et fait construire des galeries voûtées reliant

les installations seljukîdes et ayyûbides (inscriptions n°25-29, ill.10, 16,

87). Son successeur le sultan al-Ashraf Khâlil (r.7 dhu’l-qa’da

689/11.XI.1290 – 12 muharram 693/13.XII.1293) rajoute aussi quelques bâtiments

à l’intérieur de la citadelle.

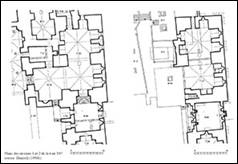

En 699/1300, un nouveau

siège mongole conduit par Ghazan Khan endommage le site, mais les

dommages occasionnés ne sont pas spécialement évoqués par les sources.[5]

Toutefois en 713/1313, le sultan al-Nâsir Muhammad (3e règne 30

ramadan 709/3.III.1310 – 21 dhu’l-hijja 741/7.VI.1341) fait rehausser la

courtine du front est et l’équipe d’un système de défense (inscription n°31,

ill.57), cette courtine reçoit aussi la porte orientale, ouverte sur la ville.

C’est ici à la vue de tous que sont trouve plusieurs décrets datés 781/1379

(inscription n°32, ill.10, 54, 55, 81), et 794/1382 (inscription n°34, ill.10,

55, 82, 83) qui donne, à la porte est, son nom de Bâb al-Nasr. Cette porte

recevra d’autres en 824/1421 (inscription n°41, ill.10, 59, 84), 825/1422

(inscription n°42, ill.10, 58) et 900/1494 (inscription n°44, ill.10, 59, 85)

tous situés sur les montants de la porte.

Durant le 8e/14e

siècle, la ville connaît quelques conflits entre son gouverneur et celui de la

citadelle entrainant des restaurations mineures sur les tours et les bâtiments

civiles, jusqu’en rabi’II 803/décembre 1400, où les troupes de Timur fondent

sur Damas et assiègent la ville. Les assaillants attaquent les fronts ouest et

nord avec des tours d’assaut et des machines de jet qui provoquent de lourds

dégâts sur les installations fortifiées. Suite à la capitulation de la ville,

les tours et courtines, sérieusement touchées, sont dépourvues de leur défense

sommitale et perdent leurs parements extérieurs. Les travaux de restaurations

des dégâts causés par cette occupation ne sont entamés qu’à partir de 809/1407

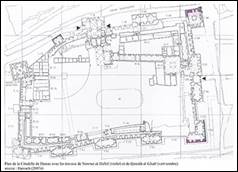

par le gouverneur de la ville Nawruz al-Hafizî (ill.7, 8), qui laisse des

inscriptions, en partie fragmentaires, sur les parties réparées (inscriptions

n°36-40, ill.10, 40, 41). Ce gouverneur participe aussi aux restaurations de la

Grande Mosquée et de la mosquée Yalbughâ. Il est exécuté

le 21 rabi’II 817/10.VII.1414.[6]

Le 9e/15e

siècle est une période calme pour la ville, mais en 865/1461 les deux

gouverneurs (na’îb) de la citadelle

et de la ville se bombardent mutuellement endommageant le front sud de la

citadelle. Ces dégâts sont immédiatement réparés par le sultan Khushqadam

(r.19 ramadan 865/28.VI.1461 – 10 rabi’I 872/9.X.1467) en 866/1462 (inscription

n°43, ill.10).

La citadelle connaît une

nouvelle réparation sur sa partie sud-est en 903/1498 (inscription n°46,

ill.10), et à la fin de la période mamluk, le sultan Qansûh al-Ghûrî

(r.1 shawwal 906/20.IV.1501 – 25 rajab 922/24.VIII.1516) entreprend une série

de renouvellement de la tour T11 en 914/1508 (inscription n°47, ill.10, 43-49),

de T08 en 915/1509 (inscription n°48-50, ill.10, 24-29, 80) et de T05 et T07 en

918-919/1512-1513 (inscription n°51-53, ill.10), ces travaux visaient à

consolider plusieurs tours qui étaient tombées dans un état de délabrement

avancée.

D’autres restaurations

suivront, après l’arrivée des Ottomans en 922/1516, notamment lors du fort

séisme de 1173/1759 qui secoue toute la région de Damas (ill.9).

Pendant le 20e

siècle, la citadelle sert de caserne puis de prison, elle est réhabilitée à

partir des années 1980 et ouverte à la visite en 2006. Elle a aussi fait

l’objet de nombreuses fouilles et sondages.[7]

Epigraphie

Tableau de concordances des

inscriptions de la Citadelle.

574/1178.

Inscription de restauration 4 lignes (70x60) dans un cadre à queue d’aronde,

secteur sud-est vers T16, conservée au Musée National.[8]

« Cette

tour a été refaite durant les jours de notre maître al-Malik al-Nâsir Salâh al-dunya wa’l-dîn Muzaffar Yûsuf, fils d’Ayyûb, en l’année

574 (1178) ».

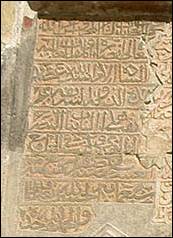

604/1207.

Fragments d’inscription 5 lignes (53x85) sur le mur est de la tour T11

(inscription n°1 sur plan, ill.10, 49, 88).[9]

Texte

non disponible.

ca.604/1207. Texte de restauration 8 lignes à l’angle sud-est

de la tour T02 (inscription n°2 sur plan, ill.10).[10]

Texte non disponible.

605/1208. Inscription de construction 5 lignes

(90x30) sur la face sud de la tour T04 (inscription n°3 sur plan, ill.10).[11]

« xxx La construction de cette

tour bénie a été ordonnée par notre maître le sultan al-Malik al-‘Adîl, Sayf al-dunya

wa’l-dîn, le sultan des armées des musulmans, le

subjugueur des infidèles et des polythéistes, celui qui réunit la parole de la

foi, le subjugueur des adorateurs des idoles, celui qui déploie la justice et

la bienfaisance, le protecteur des deux sanctuaires sacrés, Abû Bakr, fils d’Aiyub, fils de Shadhî,

l’ami dévoué de l’émir des croyants, que Dieu fasse durer ses jours ! Cela

(a été achevé) en l’année 605 (1208-1209) ».

606/1209. Inscription de construction 3 lignes (220x40)

sur la face sud de la tour T03 (inscription n°4 sur plan, ill.10).[12]

« xxx La construction de cette

tour bénie a été ordonnée par notre maître le sultan, al-Malik al-‘Adîl, le champion de la foi, le combattant, le victorieux,

l’assisté de Dieu, le vainqueur, Saif al-dunya wa’l-dîn, le sultan de l’islam et des musulmans, le tueur

des infidèles et des polythéistes, le dompteur des révoltés et des rebelles, le

roi des territoires d’Egypte, de Syrie, du Khilât,

Abû Bakr, fils d’Aiyub, fils de Shadhî,

l’ami dévoué de l’émir des croyants, que Dieu fasse durer sa

souveraineté ! Cette tour a été bâtie par l’esclave avide de la

miséricorde de Dieu, al-Malik al-Mansûr Muhammad, fils de ‘Umar, fils de Shahanshâh, fils d’Aiyub, - que

Dieu glorifie sa victoire ! – sous le gouvernement de son lieutenant Abul-Ghana’îm, fils de ‘Abd al-Rahman,

fils de Saif al-Farsî, serviteur d’al-Malik

al-Mansûr, en l’année 606 (1209) ».

606/1209. Inscription de construction 6 lignes dans

un cadre trilobé sur la face est de T08 (inscription n°5 sur plan,

ill.10, 30).[13]

« xxx La construction de cette

tour bénie a été ordonnée par notre maître le sultan al-Malik al-‘Adîl, Saif al-dunya wa’l-dîn, le sultan des armées des musulmans, le protecteur

des deux nobles sanctuaires, Abû Bakr, fils d’Aiyub,

sous le gouvernement du pauvre esclave Ibrahîm, fils de Musa. Cela (a été

achevé) en l’année 606 (1209) ».

606/1209. Signature un mot sur l’escalier de la

tour T10 (inscription n°6 sur plan, ill.10).[14]

Texte non disponible.

610/1213. Inscription de construction 7 lignes

(90x80) dans un cadre orné sur la face est de T07 (inscription n°7 sur

plan, ill.10, 19, 20).[15]

« xxx La construction de cette tour

bénie a été ordonnée par notre maître, le sultan al-Malik al-‘Adîl, le victorieux, l’assité de

Dieu, le vainqueur, Saif al-dunya wa’l-dîn,

le sultan de l’islam et des musulmans, le subjugueur des infidèles et des

polythéistes, le protecteur des deux nobles sanctuaires, Abû Bakr, fils d’Aiyub, l’ami dévoué de l’émir des croyants, que Dieu

glorifie sa victoire ! Cela (a été achevé) en l’année 610 (1213), sous

l’administration de l’émir Mubariz al-Dîn Ibrahim, fils de Musa, que Dieu fasse durer ses

jours ! ».

614/1217. Inscription de construction disparue 3

lignes anciennement sur le mur nord (inscription n°8 sur plan, ill.10).[16]

« La construction de ce lieu béni

a été ordonnée par notre maître al-Malik al-‘Adîl

Saif al-dunya wa’l-dîn, le

sultan de l’islam, l’ami dévoué de l’émir des croyants, - que Dieu le

secoure ! – sous l’administration d’Ibrahim, fils de Musa, et de Sunkur Ahmad, fils d’Akkûsh, -

que Dieu ait pitié de lui ! – en l’année 614 (1217) ».

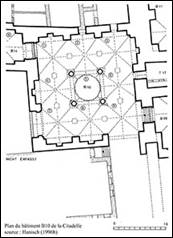

615/1218. Inscription de construction autour d’un

médaillon sur la porte du bâtiment B16 (inscription n°9 sur plan, ill.10, 67,

68, 86).[17]

« xxx La construction de ce lieu

béni a été ordonnée par notre maître le sultan al-Malik al-‘Adîl

Saif al-dunya wa’l-dîn Abû

Bakr, fils d’Aiyub ».

650/1252. Signature 2 lignes sur la coupole de la salle B10

(inscription n°10 sur plan, ill.10).[18]

Texte non disponible.

659/1261. Inscription de restauration 9+2 lignes dans un

cadre et un médaillon sur la face sud de T04 (inscription n°11 sur plan, ill.10).[19]

« Voici ce qu’a ordonné de refaire et de reconstruire

notre maître la sultan al-Malik al-Zâhir, le savant, le juste, le champion de

la foi, le combattant, le défenseur des frontières, le guerrier, l’assisté de

Dieu, le victorieux, le vainqueur, Rukn al-dunyâ wa’l-Dîn, le sultan de l’Islam

et des musulmans, le seigneur des rois et des sultans, le seigneur des deux

qibla, le serviteur des deux sanctuaires sacrés, l’associé de l’émir des

croyants, Baybars al-Sâhilî al-Najmî, - que Dieu éternise sa souveraineté,

fasse durer ses jours, élève sa situation, rende toujours victorieuse la chance

de sa destinée et l’aide à déployer haut sa générosité et sa bienfaisance, par

Mahomet, sa famille et ses compagnons ! – sous l’administration de

l’esclave avide de la miséricorde de son maître, l’émir ‘Izz al-Dîn Aibak

al-Sâhilî, connu sous le nom d’al-Zarrâd, en l’année 659 (1261) ».

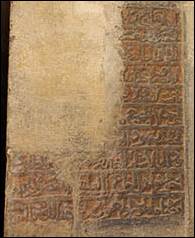

659/1260. Inscription de restauration bandeau avec un

médaillon 2+2 lignes (700x50) sur la courtine C08 (inscription n°12 sur plan,

ill.10, 23).[20]

« xxxx Gloire à notre maître le sultan al-Malik al-Zâhir

Rukn al-dunyâ wa’l-Dîn, le savant, le juste, le champion de la foi, le

combattant, l’assisté de Dieu, le victorieux, le vainqueur, Baybars al-Najmî

al-Sâhilî. Il a ordonné de reconstruire la citadelle victorieuse, après qu’elle

eut été livrée à l’ennemi digne de défaite le 21 jumada II, en l’année 658 (3

juin 1260) et recouvrée par l’armée victorieuse le dimanche 27 ramadan béni de

l’année sus-dite (5 septembre), sous l’administration de l’esclave avide de la

miséricorde de Dieu, l’émir ‘Izz al-Dîn Aibak, serviteur d’al-Malik al-Zâhir

(et) d’(al-Malik) al-Sâlih, connu sous le nom d’al-Zarrâd. Cette construction

fut terminée (en l’année) (6)59 (1260-1261) ».

659/1260. Inscription de restauration 2 lignes (50x42)

remployée sur une courtine à l’ouest de la tour T02 (inscription n°13 sur plan, ill.10).[21]

Texte non disponible.

659/1260. Inscription de restauration, à l’origine 6+2 lignes

sur une courtine (inscription n°14 sur plan, ill.10).[22]

Texte non disponible.

ca.659/1260. Fragments d’inscription 3 blocs remployés sur la

face nord de T09 (inscription n°15

sur plan, ill.10).[23]

« xxx le sultan al-Malîk al-Zâ[hir], …. ‘Izz al-Dîn

Aibak al-… ».

ca.659/1260. Fragments remployés 2+5 lignes sur la courtine

menant à l’escalier de la porte ouest de la tour T02 (inscription n°16 sur plan, ill.10).[24]

Texte non disponible.

ca.659/1260. Dalle 1 ligne (56x104) remployée sur la face

nord de la tour T08 (inscription n°17

sur plan, ill.10).[25]

Texte non disponible.

ca.659/1260. Sourates 1 ligne (55x27) sur la face est de la

tour T12 (inscription n°18 sur plan, ill.10).[26]

Texte non disponible.

ca.660/1261. Dalle 3 lignes remployée sur le mur est à

l’intérieur de la tour T01 (inscription n°19 sur plan, ill.10).[27]

Texte non disponible.

ca.660/1261. Fragments d’inscription 1 ligne sur 3 blocs

(50x87, 55x64, 55x85) remployés sur la face ouest de la tour T11 (inscription

n°20 sur plan, ill.10,

43, 44, 89, 90).[28]

« xxx des fortins xxx [Bayba]rs al-Najmî al-Sâlihî xxx

sous la haute direction de son Excellence ».

ca.666/1267. Inscription de restauration dalle (50x60) sur la

face est de la tour T11 (inscription n°21

sur plan, ill.10, 49, 88).[29]

Texte non disponible.

673/1274. Inscription de construction bandeau (2750x55) sur

la face est de la tour T07 (inscription n°22 sur plan, ill.10, 18, 19, 78, 79).[30]

« xxxx La réfection de cette tour bénie a été ordonnée par notre maître le sultan

al-Malik al-Zâhir, le savant, le juste, le champion de la foi, le combattant,

le défenseur des frontières, le vainqueur, Rukn al-dunyâ wa’l-Dîn, le sultan de

l’Islam et des musulmans, le tueur des infidèles et des polythéistes, le

dompteur des révoltés et des rebelles, le conquérant des grandes villes,

l’exterminateur des francs et des Tatars, le seigneur des deux continents, le

souverain des deux qibla, l’ornement du pèlerinage et des deux sanctuaires,

l’associé de l’émir des croyants, que Dieu éternise sa souveraineté, double son

influence et exhausse sa situation, par la durée du maître, le sultan al-Malik

al-Sa’îd Nâsir al-dunyâ wa’l-Dîn – que Dieu glorifie ses victoires et double

son pouvoir ! – sous l’administration de l’esclave avide de Dieu, l’émir Shujâ’

(al-Dîn) Isma’îl, fils de ‘Umar, al-Tûrî, serviteur d’al-Malik al-Zâhir, dans

le mois de jumada II de l’année 673 (décembre 1274) ».

673/1275. Inscription de restauration bandeau (2150x55) sur

la face est de la tour T06 (inscription n°23 sur plan, ill.10).[31]

« xxxx La construction de cette tour bénie a été

ordonnée durant les jours de notre maître le sultan al-Malik al-Zâhir, le

savant, le juste, le champion de la foi, le combattant, le défenseur des

frontières, le vainqueur, Rukn al-dunyâ wa’l-Dîn, le sultan de l’Islam et des

musulmans, le tueur des infidèles et des polythéistes, le dompteur des révoltés

et des rebelles, le conquérant des grandes villes, l’exterminateur des francs

et des Tatars, celui qui a obtenu la royauté par héritage, le sultan des

Arabes, des Persans et des Rûm, l’associé de l’émir des croyants, - que Dieu

éternise sa souveraineté, glorifie ses victoires et double son pouvoir ! –

sous l’administration du pauvre esclave Shujâ’ (al-Dîn) Isma’îl, fils de

‘Umar, al-Tûrî, serviteur d’al-Malik al-Zâhir, à la date de dhu’l-hijja

de l’année 673 (juin 1275) ».

673/1274. Inscription de restauration 1 ligne (55x65) sur la

face est de la tour T05 (inscription n°24

sur plan, ill.10).[32]

Texte non disponible.

680/1281. Inscription de restauration 3 lignes (180x90) dans un

cadre d’une bretèche de la face sud de T04 (inscription n°25 sur plan, ill.10,

16, 87).[33]

« La construction de cette tour bénie a été refaite

durant les jours de notre maître le sultan al-Malik al-Mansûr Saif al-dunyâ

wa’l-Dîn Qalâ’ûn al-Sâhilî, - que Dieu éternise sa souveraineté ! – sous

l’administration de l’esclave avide de Dieu Saif al-Dîn Qijqâ(r) serviteur

d’(al-Malik) al-Mansûr (et d’al-Malik) al-Sâlih, en l’année 680 (1281) ».

684/1285. Inscription 4x2 lignes (120x35) sur un pilier de

G23 (inscription n°26 sur plan, ill.10).[34]

Texte non disponible.

ca.684/1285. Inscription de construction 2 lignes (45x135)

remployée sur la partie est d’un corridor entre la tour T01 et les bâtiment

sud-ouest (inscription n°27 sur plan, ill.10).[35]

« xxxx Le combattant, l’assisté de Dieu, le victorieux,

le guerrier, le vainqueur, - que Dieu éternise sa durée ! – xxxx ‘Alâ’

al-Dîn, sous l’administration de l’esclave avide de son Maître ‘Alam al-Dîn

Sanjâr, al-Jumaqdâr, connu sous le nom d’Arjawâsh, xxxx ».

689/1290. Inscription de construction 3+4 lignes (61x193) sur

l’arc d’une porte de C22 (inscription n°28

sur plan, ill.10).[36]

« La construction de ces voûtes bénies, conduisant du

Bâb al-Nasr au Bâb al-Faraj, sur les tours et les saillants, a été ordonné

durant les jours de notre maître le sultan, le savant, le juste, le guerrier,

le champion de la foi dans la voie de Dieu, al-Malik al-Mansûr Saif al-dunyâ

wa’l-Dîn Qalâ’ûn al-Sâhilî. Celui qui prit l’initiative de cette création et de

sa construction, et qui en assuma la haute direction, est l’esclave avide de

Dieu ‘Alam al-Dîn Sanjâr, connu sous le nom d’Arjawâsh, serviteur d’(al-Malik)

al-Mansûr, espérant trouver auprès de Dieu récompense et bon retour, que Dieu

ait pitié de lui et ait pitié de quiconque récitera en sa faveur une formule de

miséricorde. Si la chose lui est facile ! L’achèvement en eut lieu en

al-muharram de l’année 689 (janvier-février 1290) ».

ca.689/1290. Inscription de construction 6 lignes sur la

partie sud d’une galerie au nord de la tour T07 (inscription n°29 sur plan, ill.10).[37]

« xxxx (La construction de ce) lieu (??) béni (?) (a été

ordonné) durant les jours de notre maître le sultan al-Malik al-Mansûr Saif

al-dunyâ wa’l-Dîn Qalâ’ûn al-Sâhilî, que Dieu éternise sa souveraineté par la

durée de son enfant, héritier présomptif du sultan (al-Malik al-Ashraf) Salâh

al-dunyâ wa’l-Dîn Khalîl, que Dieu glorifie ses victoires ! xxxx (?)

l’esclave avide de la miséricorde de son Maître ‘A(lam al-Dîn sanjâr)

xxxx ».

691/1291. Inscription sur une dalle déposée dans une salle du

palais (inscription n°30 sur plan, ill.10).[38]

« xxxxx (celui qui rend justice aux opprimés contre les)

oppresseurs, l’asile (des pauvres) xxxx ».

713/1313/ Inscription de construction 1+2+1 lignes entre les

machicoulis de C06 (inscription n°31 sur plan, ill.10, 57).[39]

« La construction de ces deux saillants a été ordonnée

par notre maître la sultan al-Malik al-Nâsir Nâsir al-dunyâ wa’l-Dîn Muhammad,

fils d’al-Malik al-Mansûr Qalâ’ûn, sous le gouvernement de l’émir ‘Izz al-Dîn

Aibak – que Dieu ait pitié de lui – en l’année 713 (1313-1314) ».

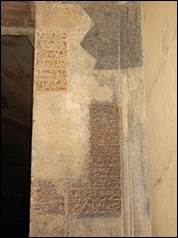

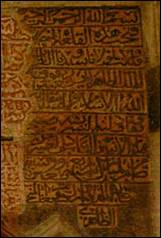

781/1379. Décret 4+3 lignes sur le linteau et l’arc de

décharge de la porte est (Bâb al-Nasr) de la tour T07 (inscription n°32 sur plan, ill.10, 54, 55, 81).[40]

« Basmala. Lorsque fut à la date du 1er du

mois de sha’ban vénéré de l’année 781/12 novembre 1379, parvint un décret royal

– que Dieu le Très-Haut, gloire à Lui, l’ennoblisse – à Sa très noble Grandeur,

fidèlement servi, Sayf al-Dîn Kumushbughâ al-Mansûrî, gouverneur général

de la province royale de Damas la bien gardée – que Dieu fortifie ses victoires

– daté du 21 jumada II de l’année susdite/4 octobre 1379. le contenu du décret

précisant l’ordre royal, élevé, de notre maître le sultan al-Malik al-Mansûr ‘Alâ’

al-Dîn – que Dieu le Très-Haut l’élève et l’ennoblisse – est l’abolition de

toutes innovations établies au détriment des arsenaux victorieux au profit de

la Grande Mosquée de Damas la bien gardée en ce qui concerne la taxe et autres

contributions, de faire exécuter l’ordre d’après le commandement des décrets

vénérés (délivrés) en ce qui concerne cela avant cette date, qu’on

n’affecterait à aucune des créatures de Dieu le Très-Haut un seul dirham sauf

la part destinée à l’achat des armes, des articles et des ustensiles pour les

arsenaux victorieux et pour le salaire de ses agents, qu’on fasse rendre, à

ceux qui l’ont touché ce qui a été versé contre cet ordre pour le paiement de

l’année 781/1379, et qu’on le transmette aux arsenaux pour qu’on le dépense

avec l’argent destiné aux achats. Maudit, fils de maudit quiconque contredit

cet ordre en quelque chose, d’après le décret royal (délivré) sur la haute

initiative du maréchal Sayf al-Dîn Barqûq al-Mansûrî – que sa victoire soit

fortifiée ! Ceci eut lieu du temps de Sa très noble Grandeur, fidèlement

servi, Zayn al-Dîn Zibâla al-Fâriqânî – que sa victoire soit

fortifiée ! ».

787/1385. Inscription de restauration dalle (40x42) remployée

sur une courtine vers le montant de la porte est de la tour T10 (inscription

n°33 sur plan, ill.10).[41]

Texte non disponible.

794/1392. Témoignage 9+9 lignes sur 2 dalles (A+B) de part et

d’autre du décret n°32 sur l’entrée de Bâb al-Nasr (inscription n°34 sur plan,

ill.10, 55, 82, 83).[42]

« (A) Basmala. Cette citadelle victorieuse a été

conquise et possédée pour notre maître et seigneur auguste, al-Malik al-Zâhir

Abû Sa’îd Barqûq – que Dieu protège l’Islam et les musulmans par sa durée et

celle de son royal pouvoir ! – (à la date) du lundi 26 safar béni de

l’année 794/23 janvier 1392, par les soins de Sa très noble Grandeur Sayf

al-Dîn Timurbughâ al-Manjakî, - (B) grand chambellan à Damas la bien

gardée – que Dieu le Très-Haut fortifie ses victoires ! – et par Leurs

Grandeurs élevées les seigneurs émirs – que Dieu consolide par eux l’appui de

ce pouvoir royal. Cette porte a été surnommée Porte de la Victoire d’al-Zâhir.

Ecrit le 29 safar de l’année 794/26 janvier 1392 – que Dieu le Très-Haut lui

accorde une bonne fin ! Louange à Dieu l’Unique ».

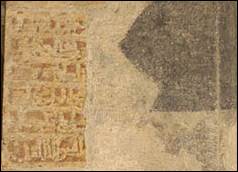

ca.800/1397. Inscription de construction dalle 2 lignes

(50x85) remployée sur le mur vers la porte ouest (inscription n°35 sur plan, ill.10, 12, 53).[43]

Texte non disponible.

809/1407. Inscription de restauration bandeau 1 ligne

(400x50) sur l’arc ouest de la tour-porte T10 (inscription n°36 sur plan,

ill.10, 40).[44]

« Gloire à Allâh. Qu’elle entre

dans le Salut. Amen. A construit (c-à-d fait le nécessaire pour les

réparations) cette citadelle bien gardée notre maître, le gouverneur Naurûz

al-Hafizî, qu’Allâh renforce ses victoires, dans les mois de l’année 809 (1406) ».

809/1407. Inscription de restauration bandeau 1 ligne

(350x50) sur une courtine vers la tour T10 (inscription n°37 sur plan,

ill.10).[45]

Texte non disponible.

809/1407. Inscription de restauration 1 ligne en 7

blocs remployés sur la face sud et ouest de la tour T02 (inscription n°38

sur plan, ill.10).[46]

Texte non disponible.

ca.809/1407. Inscription de restauration cartouche

remployé sur la face est de la tour T12 (inscription n°39 sur plan,

ill.10).[47]

Texte non disponible.

ca.809/1407. Inscription de restauration 2x1 ligne

remployée sur la face sud de la tour T05 (inscription n°40 sur plan,

ill.10).[48]

Texte non disponible.

824/1421. Décret fragmentaire 10 lignes sur le montant droit

de Bâb al-Nasr dans T07 (inscription n°41 sur plan, ill.10, 59, 84).[49]

Texte non disponible.

825/1422. Décret 13 lignes (120x65) sur le montant gauche de

Bâb al-Nasr dans T07 (inscription n°42 sur plan, ill.10, 58).[50]

« Cela a été fondé par notre

maître, le sultan al-Malik al-Ashraf Abu’l-Nasr, puisse Allâh préserver son

règne, pour l’endroit de notre maître le shaykh Taqî al-Dîn, fils de Taimîya,

puisse Allâh le couvrir de sa miséricorde : Marj al-Khâli à Damas la bien

gardée, pour l’éclairage de trois lampes et pour le serviteur de la retraite de

la fondation, chaque mois 60 dirhams et que le revenu restant de cette

fondation soit destiné pour la construction. Il a stipulé sous la surveillance

par le gouverneur de la citadelle de Damas, qu’il soit toujours ainsi, et a

fondé notre maître le sultan al-Malik al-Ashraf, puisse Allâh préserver son

règne, pour le lieu mentionné en haut en tout, les deux magasins se touchant en

face du hammam al-Hawarî et l’angle de la mosquée al-Qasab, les biens

antérieurs désignés de la mère de Khâlil et Ahmad. On doit dépenser cela pour

les frais d’entretien du lieux du shaykh bienheureux/défunt Taqî (al-Dîn)….

al-Taimîya. C’était à la fin de l’année 825 (mi-novembre 1422), dans les jours

de l’administration de notre maître, son Excellence hautement vénérée, au rang

de gouverneur Fakhr al-Dîn ».

866/1462. Inscription de fondation 1 ligne (800x60) entre

deux ouvertures sur la face sud de T02 (inscription n°43 sur plan, ill.10).[51]

« Gloire à Allâh. A ordonné la restauration de cette

tour de bonne augure, notre maître, le sultan al-Malik al-Zâhir Abu’l-Nasr Khushqadam,

puisse Allah préserver son règne, sous la surveillance de Son Excellence Sâri

Ibrahim al-Din, gouverneur de la citadelle de Damas, fils du bienheureux/défunt

Baighût al-Muayyadî en 866 (1462) ».

ca.900/1494. Décret 6 lignes visibles sur le montant droit et

sous le linteau de Bâb al-Nasr dans la tour T07 (inscription n°44 sur plan, ill.10, 55, 85).[52]

Texte non disponible.

ca.900/1494. Témoignage (11x20) en clef de voûte sur l’arc

d’entrée de la tour T02 (inscription n°45

sur plan, ill.10).[53]

Texte non disponible.

903/1498. Inscription de restauration bandeau 1 ligne

(300x40) avec les extrémités polylobées au centre de la façade sud de la tour

T05 (inscription n°46 sur plan, ill.10).[54]

« Gloire à Allâh. Cette tour

bénie a été rénové après son effondrement dans les jours de notre maître, le

sultan al-Malik al-Nâ(sir) Abu’l-Sa’âd(ât), le fils de notre (maître) le

sultan, à la fin de l’année 903 (en juillet 1498). »

914/1508. Inscription de restauration bandeau et cartouche

(380x40) sur la face nord de T11 (inscription n°47 sur plan, ill.10, 46, 47,

48).[55]

« A ordonné le renouvellement de

cette tour bénie après sa destruction notre maître (sa Majesté) le sultan, le

combattant de la foi, armé à la lutte, le dirigeant Qansûh, al-Malik al-Ashraf

Abu’l-Nasr al-Ghûrî, puisse sa victoire être renforcée, le serviteur des

deux sanctuaires saints, celui qui a mis en fuite les deux armées, puisse sa

victoire être renforcée, à la date du mois de rajab, l’excellent, dans l’année

914 (26.X-24.XI.1508). Gloire à Allâh. Ahmad, fils de Attâr, qui a la confiance

de son puissant maître. »

915/1509. Témoignage cartouche 3 lignes (110cm de diamètre)

sous une bretèche de la face est de la tour T08 (inscription n°48 sur plan,

ill.10, 29, 80).[56]

Texte non disponible.

915/1509. Témoignage cartouche 3 lignes (110cm) sur la face

nord de la tour T08 (inscription n°49

sur plan, ill.10).[57]

Texte non disponible.

915/1509. Inscription de restauration bandeau et médaillon

1+3 ligne (260x80) entre les deux brétèches sur la face est de T08 (inscription

n°50 sur plan, ill.10,

28, 29).[58]

« Au nom d’Allâh. A ordonné le

renouvellement de cette tour bénie à cause de sa dégradation notre maître, le

sultan al-Malik al-Ashraf Qansûh al-Ghûrî, le serviteur des deux

sanctuaires saints, celui qui a chassé les deux armées, puisse sa victoire être

renforcée, dans l’année 915 (1509). Travail d’al-‘Azîz Ahmad, fils de ‘Attâr

qui a confiance de son maître Qansûh, Salut à notre maître, le sultan al-Malik

al-Ashraf Abu’l-Nasr Qansûh al-Ghûrî puisse sa victoire être

renforcée ».

918/1512. Inscription de restauration 16 fragments sur la face

est de la tour T05 (inscription n°51

sur plan, ill.10).[59]

Texte non disponible.

918/1512. Témoignage cartouche sur le mur intérieur est de la

tour T07 (inscription n°52 sur plan, ill.10).[60]

Texte non disponible.

919/1512. Inscription bandeau et médaillon sur un arc de la

face est de T05 (inscription n°53 sur plan, ill.10).[61]

« A ordonné le renouvellement de cette tour à cause de

sa destruction notre maître, le sultan Qansûh. Salut à notre maître, le maître

al-Malik al-Ashraf sous la surveillance de son excellence Saif al-Dîn

Saqtbây…. Puisse Allâh renforcer ses

victoires dans l’année (9)19. Gloire à Allâh. Ahmad fils de ‘Attâr qui a la

confiance de notre puissant maître ».

922/1516. Témoignage sur un disque non localisé (inscription

n°54 sur plan, ill.10).[62]

Texte non disponibe.

Biblio complémentaire :

Hanisch (1991), p.183-233

Hanisch (1991a)

Hanisch (1992), p.479-499

Hanisch (1993), p.233-296

Hanisch (1996), p.227-262

Hanisch (1996a)

Degeorge (1997)

Omran/Dabboura (1997)

Weber (1998), p.334-335

Qutaifan (2000), p.195-197

Barrucand (2001), p.181-187

Hanisch (2001), p.61-81

Berthier (2002)

Berthier (2002a), p.29-47

Berthier (2002b), p.393-413

Bessac (2002), p.59-77

Boqvist (2002), p.77-99

Gardiol (2002), p.47-59

Harmann-Virnich (2002), p.99-131

Hazard (2002)

Omran (2002)

Leriche (2002-2003),

p.445-457

Allen (2003), chap.6

Aigle (2003), p.57-87

Amitai (2004), p.21-45

Harmann-Virnich (2004), p.287-313

Korn (2004), dam n°3, 22, 50, 74, 76, 79, 80, 89, 90,

93, 98, 102, 136, 137, 154, 155, 189, 221, 258

Bessac (2005), p.317-327

Boqvist (2005)

Carobbi/Coïsson (2005)

Harmann-Virnich (2005), p.217-236

Berthier (2006), p.151-165

Dabbour (2006)

Weber (2006) : n°339

Dotti (2007), n°27

Hanisch (2007), p.183-234

Hanisch (2007a), p.235-305

Yovitchitch (2007), p.475-504

Braune (2008), p.202-211

Hanisch (2008), p.311-347

Adorni/Venturelli (2010), p.337-350

Hanisch (2010), p.79-95

Yovitchitch (2011)

Tonghini (2016), p.223-239

Kousa (2017)

Stasolla (2020)

|

|

|

|

|

|

|

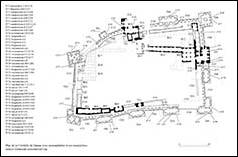

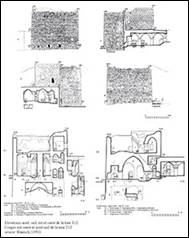

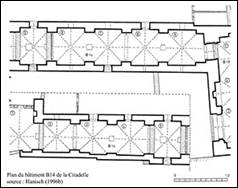

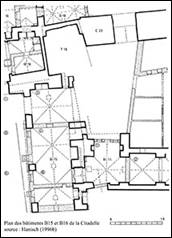

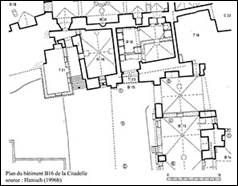

1/ plan et nomenclature de la Citadelle |

2/ plan des vestiges antiques et des travaux Seljûkide |

3/ restitution de la citadelle sous les Seljûkides |

4/ plan des vestiges seljûkides, des travaux d’al-‘Adîl et d’al-Mu’azzam |

5/ plan des vestiges seljûkides, des travaux d’al-‘Adîl, d’al-Mu’azzam

et du Baybars |

|

|

|

|

|

|

|

6/ plan des travaux de Baybars et Qala’ûn |

7/ plan des travaux de Nawruz al-Hafizî |

8/ plan des travaux de Nawruz al-Hafizî et Qansûh al-Ghurî |

9/ plan des travaux de Nawruz al-Hafizî et Qansûh al-Ghurî et les

rajouts postérieurs |

10/ plan de la Citadelle avec localisation des inscriptions |

|

|

|

|

|

|

|

11/ vue de la courtine C15 et de la tour T01 depuis l’ouest |

12/ vue du front ouest avec l’accès ouest, la courtine C14 et

l’arrachement de T13 |

13/ vue de la tour T01 depuis le nord |

14/ plan de la tour T04 |

15/ relevé de la tour T04 |

|

|

|

|

|

|

|

16/ l’inscription n°25 datée 680/1281 sur la tour T04 et le toit

du sûq Midhat Pacha |

17/ plan de la tour T07 |

18/ vue de la tour T07 depuis le nord |

19/ la façade est de la tour T07 |

20/ l’inscription n°7 datée 610/1213 sur la face est de la tour T07 |

|

|

|

|

|

|

|

21/ plan de la courtine C08 |

22/ vue de la courtine C08 depuis l’est |

23/ l’inscription n°12 datée 659/1260 sur la courtine C08 |

24/ vue de la courtine C08 et de la tour T08 depuis le sud-est |

25/ relevé de la tour T08 |

|

|

|

|

|

|

|

26/ plan de la tour T08 |

27/ relevé de la tour T08 |

28/ vue de la face est de la tour T08 |

29/ l’inscription n°48 datée 915/1507 sur la face est de la tour T08 |

30/ l’inscription n°5 datée 606/1209 sur la face est de la tour T08 |

|

|

|

|

|

|

|

31/ façade nord de la tour T08 |

32/ vue de la tour T08 et de la courtine C09 depuis l’ouest |

33/ plan de la courtine C09 |

34/ vue de la tour T09 depuis l’ouest |

35/ plan de la tour T10 |

|

|

|

|

|

|

|

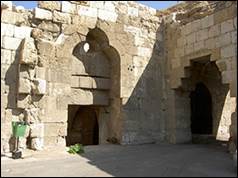

36/ vue de la tour T10 depuis l’est |

37/ vue de la tour T10 depuis le nord-est |

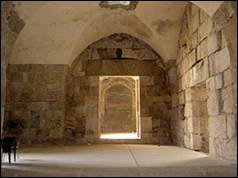

38/ l’intérieur de la tour T10 depuis l’est |

39/ l’intérieur de la tour T10 depuis le nord |

40/ l’inscription n°36 datée 809/1406 sur la face ouest de la tour T10 |

|

|

|

|

|

|

|

41/ l’inscription n°36 datée 809/1406 sur la face ouest de la tour T10 |

42/ vue de la tour T10 depuis le jardin botanique |

43/ vue de la tour T11 depuis le nord-est |

44/ l’inscription n°20 datée 660/1261 remployée sur la façade ouest de

la tour T11 |

45/ la tour T11 depuis le nord-ouest |

|

|

|

|

|

|

|

46/ la façade nord de la tour T11 avec l’inscription n°47 datée 914/1508 |

47/ l’inscription n°47 datée 914/1508 sur la face nord de la tour T11 |

48/ façade nord de la tour T11 avec l’inscription n°47 datée 914/1508 |

49/ fragments des inscriptions n°1 datée 604/1207 et n°21 datée 666/1267

remployés sur la face est de la tour T11 |

50/ plan de la tour T12 |

|

|

|

|

|

|

|

51/ relevé de la tour T12 |

52/ vue de la tour T12 depuis l’ouest |

53/ fragments de l’inscription n°35 datée ca.800/1397 remployés sur la

courtine C14 |

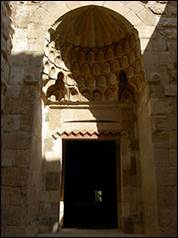

54/ le portail d’accès de la tour T07 (Bâb al-Nasr) |

55/ les inscriptions n°32 datée 781/1379 et n°34 datée 794/1392 sur le

linteau et l’arc de la porte est |

|

|

|

|

|

|

|

56/ plan de la voûte du portail |

57/ l’inscription n°31 datée 713/1313 sur les machicoulis de la courtine

C06 |

58/ le décret n°42 daté 825/1422 sur le montant gauche du portail |

59/ les décrets n°41 daté 824/1421 et n°44 daté ca.900/1494 sur le

montant droit du portail |

60/ l’intérieur de la tour T07 depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

61/ vue de la salle B10 |

62/ vue de la salle B10 |

63/ la tour T07 avec le bandeau inscrit depuis la cour |

64/ vue du sud-est de la cour |

65/ vue du sud-est de la cour |

|

|

|

|

|

|

|

66/ vue de la tour T05 et de la courtine C05 depuis la cour |

67/ vue du bâtiment B16 depuis le sud dans la cour |

68/ vue du bâtiment B16 et B15 depuis la cour |

69/ les vestiges seljûkide au nord-ouest de la cour |

70/ les vestiges seljûkide au nord-ouest de la cour avec la base de la

tour T24 |

|

|

|

|

|

|

|

71/ vue de la partie sud-ouest de la cour |

72/ vue de la partie sud-ouest de la cour avec B01, B02 |

73/ les bâtiments B01, B02, B03 |

74/ la tour T04 depuis la cour |

75/ vue de la tour T04 |

|

|

|

|

|

|

|

76/ le front sud depuis la cour avec la tour T03 |

77/ le front sud depuis la cour |

78/ le début du bandeau inscrit n°22 daté 673/1274 sur la face est de la

tour T07 |

79/ l’extrémité du bandeau inscrit n°22 daté 673/1274 sur la face est de

la tour T07 |

80/ le cartouche inscrit n°48 daté ca.915/1509 sur la face est de la

tour T08 |

|

|

|

|

|

|

|

81/ le décret n°32 daté 781/1379 sur le linteau et l’arc de décharge de

la porte est |

82/ la partie droite du décret n°34 daté 794/1392 sur le linteau de la

porte est |

83/ la partie gauche du décret n°34 daté 794/1392 sur le linteau de la

porte est |

84/ le décret n°41 daté 824/1421 sur le montant droit de la porte est |

85/ le décret n°44 daté ca.900/1509 sur le montant droit et sous le

linteau de la porte est |

|

|

|

|

|

|

|

86/ l’inscription n°9 datée ca.615/1218 sur la porte du bâtiment B16 |

87/ l’inscription n°25 datée 680/1281 sur une bretèche de la face sud de

la tour T04 |

88/ détail des inscriptions n°1 datée 604/1207 et n°21 datée 666/1267

sur la face est de la tour T11 |

89/ détail d’un des blocs de l’inscription n°20 datée 660/1261 sur la

façade ouest de la tour T11 |

90/ détail du second bloc de l’inscription n°20 datée 660/1261 sur la

façade ouest de la tour T11 |

Documents anciens