Madrasa Tankizîya (728/1328)

Localisation : côté sud du Tariq Bâb al-Silsila, à Bâb al-Silsila (E5.3).

Réf :

Berchem (1922), p.252-261

Burgoyne (1987), n°18

Meinecke (1992), 9C/225

Berchem (1922), n°80

RCEA 5572

Historique

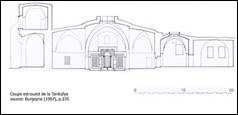

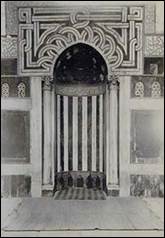

Le gouverneur Saif al-Dîn Tankiz s’arrête à Jérusalem lors d’un voyage du Caire à Damas en rabi’ I 728/15.I-13.II.1328. Il ordonne la construction d’un édifice appellé makân comprenant un dâr al-Hadîth, un khanqâh et une madrasa. Le terrain choisi se situe à Bâb al-Silsila, le point d’accès au Haram le plus fréquenté, il se peut que Tankiz a hérité d’un terrain occupé par des constructions Croisées qui se sont écroulées lors d’un séisme en 702/1303. Toutefois, la taille du terrain disponible, ne permet pas une construction de plein pied au niveau de la rue et l’édifice est donc construit sur plusieurs niveaux (ill.1-3), ce parti pris apparaît comme une nouveauté à l’époque pour Jérusalem. La madrasa occupe tout le niveau bas et introduit le premier plan cruciforme à quatre iwan avec bassin central de la ville (ill.1)[1], cette cour intérieure à quatre iwân est couverte d’une voûte croisée sur pendentifs perçée d’une ouverture octogonale au sommet.[2] L’étage supérieur est occupé par une mezzanine au nord-est et par les logements au nord, le khanqâh est construit directement sur le toit du portique ouest du Haram que Tankiz avait fait restaurer en 713/1314 (ill.9, 10) et la façade sud s’élèvait à l’origine en aplomb du quartier des Maghrébins, l’actuelle Western Wall Plaza (ill.12)[3]. Le portail d’accès à muqarnas (ill.4-6) est couronné d’une conque (ill.6) identique aux deux conques des portails de sa mosquée/tombeau construite à Damas une dizaine d’année plus tôt. Cette similitude laisse à penser que Tankîz a fait venir ses propres ouvriers et maîtres d’œuvre de Damas au détriment des artisans locaux.[4] Cette même conque en chevrons inversés se retrouvera à Tripoli sur le portail d’un édifice plus tardif, la madrasa al-Tuwayshîya, datée 875/1471.

L’installation est achevée en 729/1328-1329, comme mentionné sur l’inscription de construction du portail, celle-ci porte aussi le blason de la fonction du commanditaire, une coupe (ill.7, 8)[5].

Le ribat al-Nisa (730/1330), en face, fait partie du complexe et est conçu comme un hospice pour femmes. Tankiz réorganisera aussi tout le quartier, entre 736/1336 et 737/1337, avec une allée commerçante couverte et ses annexes : le sûq al-Qattanîn (736/1336), le khân Tankîz (736/1336) et le hammam al-Shifâ (736/1336) ; le hammam al-‘Aîn étant construit la même année que sa madrasa en 728/1328. On lui doit aussi, en tant que vice-roi (na’îb al-sultana) de nombreuses autres constructions sur tout le territoire et notamment à Damas avec la madrasa Tankizîya (739/1338), le tombeau Kaukaba’îya (730/1330) et avec la mosquée/tombeau al-Tankîz (718/1318) où il est inhumé.[6]

Aujourd’hui l’édifice est utilisé comme poste de police.

Epigraphie

729/1328. Texte de construction grand bandeau sur la façade nord et le

portail (ill.7, 8).[7]

« A fondé cet édifice béni, espérant la

récompense d’Allâh et son pardon, Son Excellence Saif al-Dîn Tankiz, (le

serviteur) d’al-Malik al-Nâsir (Muhammad), qu’Allâh lui pardonne et le

récompense ! (Et ceci a été fait dans les mois ?) de l’année 729

(1329) ».

n.d. Inscriptions coraniques sur le mur de l’iwan sud et sur le mihrâb.

« Coran

II, 256 ; II, 139 ; V, 5 ».

Biblio complémentaire

Rosen-Ayalon (2000), p.321-324

MWNF (2004), p.123-125

Kenney (2006), p.175-200

Kenney (2009), p.95-109

|

|

|

|

|

|

|

4/ le portail d’accès |

5/ la voûte du portail |

6/ plan de la voûte du portail |

7/ le bandeau inscrit daté 729/1338 avec le blason

du commanditaire |

8/ la partie gauche du portail avec le bandeau

inscrit |

|

|

|

|

|

|

9/ vue de la madrasa sur le portique ouest du Haram |

10/ façade de la madrasa sur le Haram |

11/ inscription de restauration du portique datée

713/1313 au-dessus d’une ouverture |

12/ vue de la façade sud de la madrasa avec les 4

ouvertures |

Documents anciens