Mur d’enceinte, tours et portes de la ville (n.d.)

Localisation : mur d’enceinte entourant la Vieille Ville sur 4,5km, percé de huit portes.

Réf :

Berchem (1922)

Bieberstein/Bloedhorn (1994) I, p.216

Bieberstein/Bloedhorn (1994) II, p.69, 79, 86, 90, 93, 114-117, 166, 243-245, 333, 383

Bliss/Dickie (1898)

Broshi (1977), p.13-17

Broshi (1987), p.299-303

Broshi/Tsafrir (1977), p.28-37

Hamilton (1944), p.1-54

Hennessy

(1970), p.237-246

Korn (2004), n°8, 9, 18, 25, 37

Mitchell

(1920), p.28-50

Pierotti

(1864)

Saulcy (1865), II, p.39-60

Wilson (1866)

Wilson (1881), I

Berchem (1922), n°40, 43, 150

Broshi (1976), p.75-78

Broshi (1987), p.299-303

Burgoyne/Abul-Hajj (1979), n°15, 16, 18

RCEA 3447, 3515, 3517

Sharon (1977), p.179-193

TEI, n°8178, 8247, 8250, 32837, 32749, 32751, 32755, 41112

Walls/Abu-Hajj (1980), n°16, 18, 19, 40, 43, 150

Wiet (1922), n°16

Historique

Période

antérieure

L’enceinte est mentionnée par les

voyageurs et explorateurs du 19e siècle, son étude débute aussi à la

fin de cette période.[1]

Depuis les années 1990 elle fait l’objet de recherches[2]

et les sondages et fouilles opérés par le Service des Antiquités Israéliennes

sont régulièrement publiées.[3]

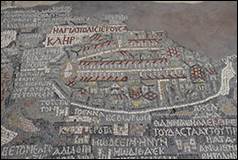

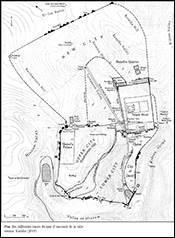

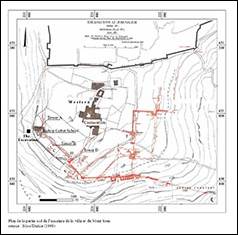

Une enceinte est déjà avérée sur la mosaïque de Madaba (ill.1) incluant la Cité

de David, l’Ophel et le Mont Sion (ill.2). On retrouve aujourd’hui ces vestiges

en plusieurs points de la ville. On distingue trois grandes phases de

construction :

Une phase romano-byzantine.[4]

Une phase Abbasside-Fatimide.[5]

Une phase Croisée et Ayyûbide avant la

reconstruction totale par les Ottomans.[6]

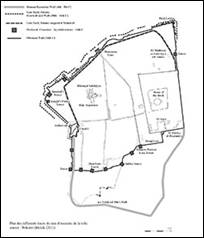

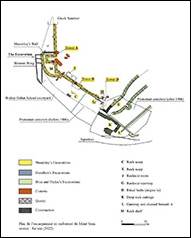

A la veille de la conquête croisée, les

murs semblent suivre le parcours des futurs murs Ottomans (ill.3). Un important

séisme endommage l’ensemble en 424/1033, les réparations seront achevées en

455/1063.

Deux sources principales permettent de

restituer l’enceinte et les portes sous les Ayyûbides et les Mamluk : la

biographie de la ville par Mujîr al-Dîn[7]

et les Sijillât.[8]

Période

Ayyûbide

Saladin conquiert Jérusalem entre le 9-17 rajab 583/20.IX-2.X.1187. La menace de la troisième

Croisade cinq ans plus tard le contraint à restaurer les murs de la ville entre

dhu’l-hijja 587-ramadan 588/Décembre

1191-Octobre 1192, il étend aussi le front sud en englobant le Mont Sion

(ill.4). Ces faits sont confirmés par des témoignages de pèlerins Occidentaux

en voyage à l’époque[9],

et par plusieurs inscriptions datées 587-588/1191-1192, dont celle de la Qubba al-Yûsuf sur le Haram (ill.84). Par la suite l’histoire du

mur est un peu décousue.

En 595/1198 une inscription mentionne des

travaux sans plus détails.

En 599-600/1202-1203 des travaux sont

mentionnés sur deux inscriptions.

En 609-610/1212-1214 une restauration du

front sud est documentée par une inscription du sultan al-Mu’azzam ‘Isâ

(r.615/1217-624/1227), datée 610/1213 et découverte vers Bâb Dawûd en 1974 (ill.83).[10]

En 616/1219 le sultan Ayyûbide al-Mu’azzam

‘Isâ (r.615/1218-624/1227) fait raser les murs de la ville à partir du 1

muharram 616/19.III.1219.[11]

En 626/1229 la ville est rendue aux

Croisés mais sans les murs.

En 644/1247 le sultan al-Sâlih Ayyûb (2e règne

643/1245-647/1249) propose un plan, sans lendemain, de refortification de la

ville.

Les murs à l’époque Ayyûbide ne semblent

pas suivre le même parcours sur le front ouest que celui d’aujourd’hui, des

sources mentionnent la Citadelle comme étant hors

les murs et de nombreux quartiers de la ville (Harât Jawalida, Zara’îna, Mawlât, et Maghrabîya)

sont situés extra-muros puis sont mentionnés comme intra-muros sous les Mamluk.

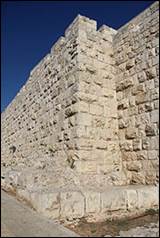

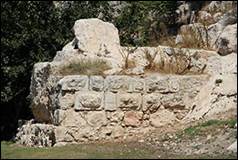

Le mur d’enceinte Ayyûbide intègre des

tours carrées et massives, au sud il englobe aussi le Mont Sion, les fronts

nord et nord-est sont protégés par un fossé creusé dans la roche dont on voit

les traces face au Musée Rockefeller notamment. Le mur du Haram se substitue au mur d’enceinte sur une grande

partie du front est et une partie du front sud-est.

Les nombreux sondages et fouilles de ces

dernières années ont révélés plusieurs vestiges de mur et de tours Ayyûbides

(en partant de Bâb al-Khalîl vers le nord) :

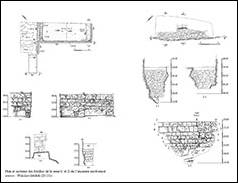

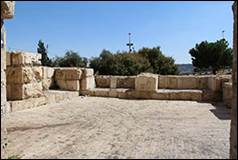

Une base de tour avec une section du mur

d’enceinte parallèle au mur Ottoman sous l’actuelle Bâb al-Khalîl/Porte de

Jaffa (ill.4-7). Le mur d’enceinte est en partie élevé et excavé sur les

vestiges d’un bain Byzantin, utilisé jusqu’au 7e siècle et d’un

aqueduc en usage jusqu’au début du 12e siècle, ce mur reprend des

blocs antérieurs et présente des vestiges de destruction et d’éboulements

consécutifs aux destructions de la muraille par le sultan al-Mu’azzam ‘Isâ en

616/1219.[12]

Une partie du mur Ayyûbide à quelques

mètres au nord de Bâb al-Khalîl (ill.4, n°1).[13]

Une base de tour, à cheval sur le mur

d’enceinte, dans les jardins de l’hôtel Knight’s

Palace (ill.4, n°2, 3 ; ill.8-10).[14]

Une base de tour à angle nord-ouest en

contrebas du Collège des Frères sur Zahal square et

au sein de l’établissement (ill.4, n°4 ; ill.11-16).[15]

Une section du mur d’enceinte à l’est et à

l’ouest de la Porte Neuve (ill.4, n°6 ; ill.17-19).[16]

Une tour à 130m au nord-est de la Porte

Neuve, peut-être la Poterne de St Lazare (ill.4, n°9).[17]

Une section du mur à 25m à l’est de Bâb

al-‘Amûd (ill.4, n°11, 26 ; ill.2).[18]

Un édifice, côté intra-muros, peut-être

lié au mur (ill.4, n°14).[19]

Une tour au nord Bab al-Asbât, côté intra-muros près de l’église Ste. Anne (ill.4,

n°16).[20]

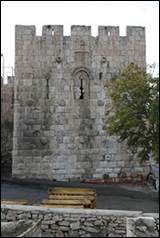

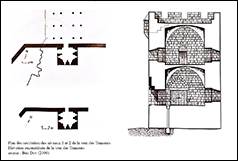

Une tour-porte à quelques mètres à l’ouest

de la Porte des Immondices peut-être la Porte des Tanneurs (ill.4, n°17 ;

ill.27-36).[21]

Une base de tour entre la tour-porte

précédente et le burj Kibrît/tour Sulfur (ill.4, n°18 ; ill.37, 38).[22]

Une tour devant le burj Kibrît/tour Sulfur

(ill.4, n°19 ; ill.43-46)[23].

Un édifice, à l’est des fouilles de University of North Carolina, peut-être en lien avec le mur

d’enceinte (ill.47).[24]

Une tour à cheval sur le mur d’enceinte

Ottoman en bas de Habbad Street vers un parking. Site

de la découverte de l’inscription du sultan al-Mu’azzam ‘Isa datée 610/1212

(ill.4, n°20 ; ill.52-56, 83).[25]

Une tour au niveau de la Porte de Sion

(ill.4, n°21).[26]

Une tour dans le parking du Patriarcat

Arménien à l’extrémité sud de l’Armenian Patriarch road, (ill.4, n°22 ; ill.59, 60).[27]

Une base de tour à l’angle sud-ouest du

mur d’enceinte (ill.4, n°23 ; ill.62-67).[28]

Une 2e tour à 50m au nord de

l’angle sud-ouest (ill.68, 69).[29]

Une base de tour sur le front ouest, au

sud de la Citadelle et découverte d’une autre inscription datée du sultan

al-Mu’azzam ‘Isa (ill.4, n°24 ; ill.71-77).[30]

Période

Mamluk

Les Mamluk ne s’occupent pas des murs de

la ville, on note seulement de maigres réparations par le sultan al-‘Adîl Kitbugha (r.11 muharram

694/1.XII.1294 – 27 muharram 696/25.XII.1296) en 696/1295 sur le front est du

Haram et en 709/1309 par al-Nâsir Muhammad (2e

règne 6 jumada I 698/9.II.1299 – 22 shawwal 708/4.IV.1309) sur le côté sud du Haram. Cet état

semble confirmé par plusieurs voyageurs Occidentaux et les portes sont

mentionnées comme étant toujours debout.[31]

A partir de 1538, le sultan Ottoman

Sulaiman restaure entièrement le mur d’enceinte et fait construire de nouvelles

tours donnant à la ville intra-muros son aspect extérieur actuel. Les huit

portes, Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa (ill.1-7), Bâb al-Jadîd/Porte

Neuve, Bâb al-‘Amûd/Porte de Damas (ill.1-3), Bâb al-Sahira/Porte de Hérode (ill.1, 2), Bâb al-‘Asbât/Porte St. Etienne (ill.1-3), Bâb al-Rahma/Porte Dorée

(ill.1, 2), Bâb al-Mughrabî/Porte des Immondices et

Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de

Sion (ill.1-3) sont conservées ou modifiées.[32]

Epigraphie

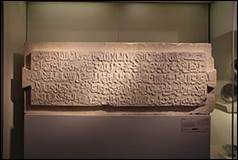

587/1191. Qubba Yûsuf, Haram. Texte de restauration 6 lignes (180x90) sur

une dalle sous la niche (ill.84).[33]

« xxx Sa construction et le creusement du fossé

ont été ordonnés par notre maître al-Malik al-Nâsir Salâh al-dunya wa’l-dîn, le

sultan de l’islam et des musulmans, le serviteur des deux nobles sanctuaires et

de ce temple sanctifié, Abul-Muzaffar Yûsuf, fils d’Aiyûb, le vivificateur de

l’empire de l’émir des croyants, - que Dieu fasse durer ses jours et secoure

ses étendards ! – durant les jours de l’émir, du grand maréchal, Saif

al-Dîn ‘Alî, fils d’Ahmad, - que Dieu le glorifie ! – en l’année 587 de

l’hégire du Prophète (1191), sous la surveillance de l’émir Nâsir al-Dîn

Altun-Ba al-Saifî, que Dieu le favorise ! ».

587/1191. Texte de construction 4 lignes

(65x55) anciennement sur le mur d’enceinte de la ville, aujourd’hui inséré dans

le mur du portique ouest du Haram.[34]

« Coran II, 127. [The

construction of this wall was ordered by] His Majesty, al-Malîk al-Nâsir, the

uniter of the w[orld of the Faith, the vanquisher of the servants of the

crosses, Sâlah al-dunya wa’l-dîn] [sultan of Islam] and the Muslims, servant of

the two noble sanctuaries [and this Holy House, Abû’l-Muzaffar Yûsuf son of

Ayyûb] [and that (was) under the supervivion of His Majesty,] al-Malîk al-Zahir

Ghiyâth al-dunya wa’[l-dîn Ghazî in the year …] ».

588/1192. Texte de construction 5 lignes

(63x104) anciennement sur le mur d’enceinte de la ville, aujourd’hui au Musée

Islamique sur le Haram.[35]

« […] the bl[essed]

tower […] [His Majesty al-Mâlik al-Nâsi]r Sâlah al-dunya wa’l-dîn, sultan of

Islam and the Mus[lims …] [… Abû’l-Muzaffar Y]ûsuf son of Ayyûb, restorer of

the Empire of the commander of the Faithfull, may God make eternal [his] days

[…] [… under the supervision of] the illustrious amir Sâbiq al-Dîn ‘Uthman son

of Muhammad al-Majdî … […] ».

588/1192. Texte de construction 5 lignes

(54x70) en 4 fragments anciennement sur le mur d’enceinte de la ville,

aujourd’hui au Musée Islamique sur le Haram.[36]

« […I]slam …’Abdallâh

…] [… al-Malîk] al-Nâsir Salâh al-duniya wa’l-dî[n…] […His Majesty al-Malîk

al-Mu’ayyad al-Muzaffar al-Mans[ûr …] [… under the governorship of the] one in

need of God, Jurdîk son of ‘A[bdallâh …] [ …and] five [hu]ndred. Pr[ai]se be to

God [A]lo[ne …] ».

595/1198. Texte de restauration 2 lignes (30x30) sur une dalle remployée

sur le parement intérieur du mur d’enceinte du jardin du Patriarcat Latin, vers

Saint Sauveur.[37]

« xxx A

été fondé xxx wa’l-dîn, fils de ‘Uthmân xxx ».

595/1198. Texte de construction 4 lignes (40x35) sur une dalle.[38]

« xxx Que Dieu ait pitié de lui ! xxx de

l’islam et des musulmans, ‘Uthmân, fils de xxx, et que Dieu fasse durer leurs

jours et [leur] gouvernement ! xxx Sa’îd Altunba, fils de ‘Abd-[Allâh],

xxx ».

599/1202. Texte de construction 4 lignes (160x68 partie droite manquante), découvert en 1973-1974 à 160m au nord de l’angle sud-ouest de l’enceinte.[39]

Texte

non disponible.

610/1212. Texte de restauration 5 lignes (270x90), découvert en 1971 à l’est de Bâb Dawûd et conservé au Musée National (ill.83).[40]

Texte non disponible.

Biblio complémentaire :

Wightman (1993)

Broshi/Gibson (1994), p.147-155

Geva/Bahat

(1998), p.223-235

Ben Dov

(2000), p.311-332

Hillenbrand/Auld

(2000)

Magen

(2000), p.281-288

Avni/Baruch (2001), p.76-79

Seligman (2001), p.262-273

Seligman (2002), p.73-85

Ghosheh

(2004), p.117-137

Weksler-Bdolah

(2005a)

Baruch/Zissu (2006)

Reich/Shukon

(2006)

Weksler-Bdolah

(2006)

Baruch/Weiss

(2009)

Colakoglu

(2009), p.193-209

Finkielsztejn

(2009), p.5-8

Tabbaa

(2009), p.460-469

Avner

(2011)

Sion/Puni

(2011)

Weksler-Bdolah

(2011)

Weksler-Bdolah

(2011a)

Kloner

(2013), n°396, 397

Barbé/Vitto

(2014), p.32-44

Sion/Rapuano

(2014)

Weksler-Bdolah (2014),

p.417-451

Weksler-Bdolah (2015), p.68-107

Gibson/Lewis (2016), p.39-55

Wiegmann (2016)

Re’em (2018)

Avner (2020)

Re’em (2021), p.249-293

Weksler-Bdolah (2021),

p.193-210

Landes-Nagar (2022)

Re’em (2022)

Tarragon (2022), p.121-139

Uziel/Roth (2023), p.87-105

https://www.antiquities.org.il/jerusalemwalls/about_eng.asp

Illustrations de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa

|

|

|

|

|

|

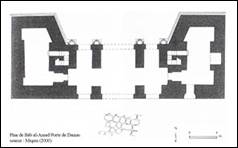

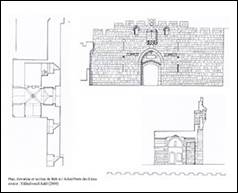

1/ plan de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa |

2/ vue de Bâb al-Khalîl depuis le nord-ouest |

3/ vue de Bâb al-Kahlîl depuis l’ouest |

4/ les vestiges découverts sous Bâb al-Khalîl depuis

l’ouest |

|

|

|

|

|

5/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl depuis le

nord-ouest |

6/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl depuis le

nord-ouest |

7/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl avec le mur

d’enceinte depuis l’ouest |

Illustrations Bâb al-‘Amûd/Porte de Damas

|

|

|

|

|

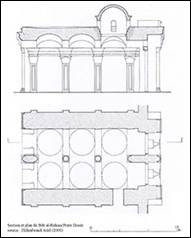

1/ plan de

Bâb al-‘Amud/Porte de Damas |

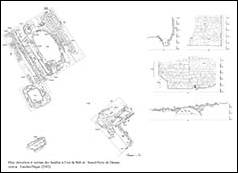

2/ plan des fouilles à Bâb al-‘Amûd |

3/ vue de Bâb al-‘Amud depuis le nord |

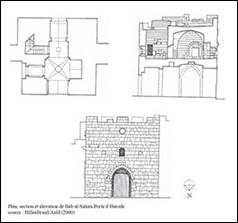

Illustration de Bâb al-Sahira/Porte de Hérode

Illustrations de Bâb al-‘Asbat/Porte de St. Etienne

|

|

|

|

|

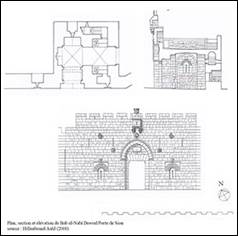

1/ plan de Bâb al-‘Asbat/Porte de St. Etienne |

2/ Bâb al-‘Asbat extra-muros |

3/ Bâb al-‘Asbat intra-muros, depuis le sud |

Illustrations de Bâb al-Rahma/Porte Dorée

Illustrations Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de Sion

|

|

|

|

|

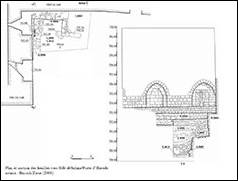

1/ plan de Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de Sion |

2/ Bâb al-Nabî Dawûd depuis l’ouest |

3/ l’accès à Bâb al-Nabî Dawûd, coté extra-muros |

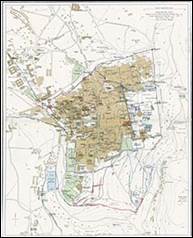

Illustrations de l’enceinte

|

|

|

|

|

|

1/ Jérusalem sur la mosaïque de Madaba |

2/ plan des différents tracés de l’enceinte |

3/ plan des différents tracés de l’enceinte |

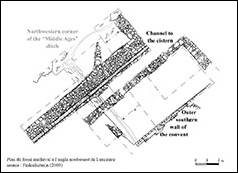

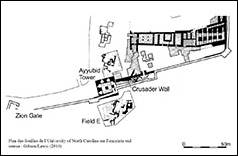

4/ plan des vestiges médiévaux et des fouilles de

l’enceinte |

|

|

|

|

|

|

|

5/ plan de fouilles au nord de Bâb al-Khalîl |

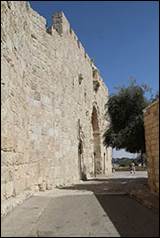

6/ le front nord-ouest depuis le sud |

7/ une tour du front nord-ouest avec l’inscription

de construction Ottomane |

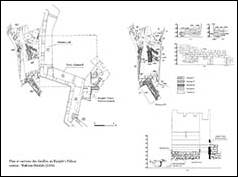

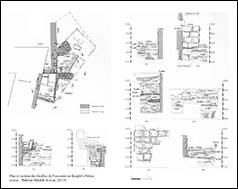

8/ plan des fouilles en 2006 au Knight’s Palace |

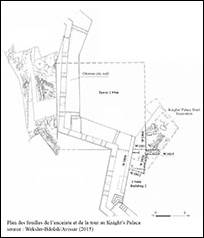

9/ plan des fouilles en 2015 au Knight’s Palace |

|

|

|

|

|

|

|

10/ plan des fouilles au Knight’s Palace en 2015 |

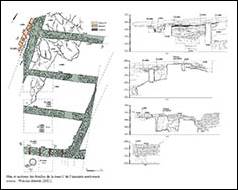

11/ plan des fouilles de la zone C à Zahal square en

2021 |

12/ / plan des fouilles de la zone D à Zahal square

en 2021 |

13/ plan des fouilles de la zone E à Zahal square en

2021 |

14/ vue de l’angle nord-ouest de l’enceinte depuis

le nord |

|

|

|

|

|

|

|

15/ vue de l’angle nord-ouest de l’enceinte à Zahal

square |

16/ une base de tour à l’angle nord-ouest à Zahal

square |

17/ plan des fouilles de la zone A et B autour de la

Porte Neuve en 2011 |

18/ plan des fouilles de la zone C et D autour de la

Porte Neuve en 2011 |

19/ plan des fouilles du fossé au nord-ouest de

l’enceinte |

|

|

|

|

|

|

|

20/ une tour Ottomane et son inscription sur le

front nord |

21/ plan de la tour Laqlaq à l’angle nord-est |

22/ la façade est de la tour Laqlaq |

23/ vue de la tour Laqlaq depuis le sud-est |

24/ le front nord-est depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

25/ le front nord-est et ses tours |

26/ le front nord-est au nord de Bâb al-‘Asbat |

27/ plan de la tour-porte des Tanneurs |

28/ plan des fouilles à la tour-porte |

29/ la tour porte (plan n°17) depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

30/ la façade sud de la tour-porte |

31/ la tour-porte depuis le sud-est |

32/ la façade est de la tour-porte |

33/ l’intérieur de la tour-porte depuis l’ouest, à

gauche l’accès intramuros |

34/ l’intérieur de la tour-porte depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

35/ le mur d’enceinte sud en direction du sud-ouest

depuis la tour-porte |

36/ le mur d’enceinte sud en direction du nord-est |

37/ base de la tour médiévale entre la tour-porte et

burj Kibrit depuis l’est |

38/ base de la tour médiévale depuis le sud |

39/ le mur d’enceinte au sud de la base de tour

médiévale |

|

|

|

|

|

|

|

40/ le mur d’enceinte au sud de la base de la tour

médiévale |

41/ la base de tour et la tour au nord du burj

Kibrit |

42/ détail de la base de tour et de la tour |

43/ le burj Kibrit/Sulfur depuis l’est |

44/ vue de burj Kibrit depuis le sud-est |

|

|

|

|

|

|

|

45/ la façade du burj Kibrit |

46/ le burj Kibrit depuis l’ouest |

47/ plan de la tour médiévale et du secteur des

fouilles de l’University of North Carolina |

48/ l’enceinte sud au niveau des fouilles en

direction de l’ouest |

49/ l’enceinte sud en direction du burj Kibrit |

|

|

|

|

|

|

|

50/ l’enceinte sud avec la tour Ottomane, à arrière

la tour médiévale au sud de Habbad street |

51/ l’enceinte sud et la tour Ottomane depuis le

sud-ouest |

52/ la base du mur d’enceinte face aux fouilles de

UNC |

53/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis

l’ouest |

54/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis

l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

55/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis

le nord |

56/ l’intérieur de la tour médiévale depuis le

sud-est |

57/ plan des fouilles dans le secteur de la tour

médiévale |

58/ l’enceinte sud à l’est de Bâb al-Nabî

Dawûd/Porte de Sion |

59/ la tour au sud de Patriarcat street, côté

extra-muros |

|

|

|

|

|

|

|

60/ la tour au sud de Patriarcat street, côté

intra-muros depuis le nord |

61/ l’enceinte sud avec la tour au sud de Patriarcat

street |

62/ l’angle sud-ouest de l’enceinte |

63/ la base de la tour médiévale à l’angle sud-ouest

de l’enceinte |

64/ la base de tour médiévale depuis l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

65/ la base de la tour médiévale depuis le sud-ouest |

66/ la tour à l’angle sud-ouest de l’enceinte, côté

intra-muros (parking du quartier Arménien) |

67/ la tour à l’angle sud-ouest de l’enceinte, côté

intra-muros depuis l’est |

68/ la 2e tour de l’angle sud-ouest de

l’enceinte, côté intra-muros |

69/ la 2e tour de l’angle sud-ouest de

l’enceinte, côté intra-muros depuis l’est |

|

|

|

|

|

|

|

70/ la courtine médiévale de l’enceinte ouest au sud

de la tour médiévale |

71/ la tour médiévale de l’enceinte ouest |

72/ vestiges sur le côté nord de la tour médiévale |

73/ vue de la tour médiévale depuis le nord avec les

vestiges |

74/ la courtine de l’enceinte ouest entre la tour

médiévale et la base de la tour médiévale |

|

|

|

|

|

|

|

75/ la base de la tour médiévale |

76/ la base de la tour médiévale depuis le sud |

77/ la base de la tour médiévale depuis le nord |

78/ l’enceinte ouest au sud de la Citadelle |

79/ la courtine de l’enceinte ouest |

|

|

|

|

|

|

|

80/ la jonction du mur d’enceinte avec le mur de la

Citadelle |

81/ vue de la Citadelle et de sa jonction avec le

mur d’enceinte depuis le sud |

82/ vue de l’enceinte ouest et de la Citadelle

depuis le Mamilla Mall |

83/ l’inscription datée 610/1213 conservée au Musée

National |

84/ l’inscription datée 587/1191 de la Qubba Yûsuf

sur le Haram |

Illustrations de l’enceinte du Mont Sion

|

|

|

|

|

|

|

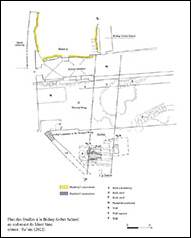

1/ plan des

fouilles de l’enceinte sur le Mont Sion en 1894-1897 |

2/ plan de l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte |

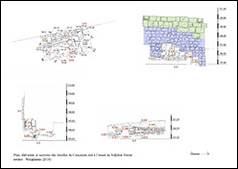

3/ plan des

fouilles sur l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte en 2010 |

4/ sections des fouilles sur l’escarpement du

sud-ouest de l’enceinte en 2010 |

5/ plan des fouilles de la zone A et B sur

l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte en 2010 |

Documents anciens

|

|

|

|

|

|

Plan de la ville en 1845 avec le tracé de l’enceinte Source : Kiepert (1845) |

Plan de la ville en 1864 avec le tracé de l’enceinte Source : Pierotti (1864) |

Plan de la ville en 1865 avec le tracé de l’enceinte Source : Wilson (1866) |

Plan de la ville en 1915 avec le tracé de l’enceinte Source : Smith/Bartholomew (1915) |

|

|

|

|

|

|

|

Panorama de la ville et de l’enceinte depuis le Mont

des Oliviers Source : Pierotti (1864) |

Vue de l’enceinte ouest avec Bâb al-Khalîl/Porte de

Jaffa et la Citadelle Source : Pierotti (1864) |

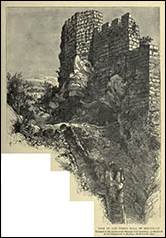

Vue d’une section de l’enceinte nord

Source : Wilson (1881), I |

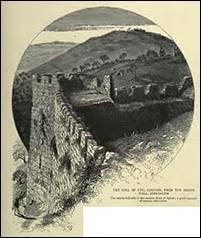

Vue de la partie sud-ouest de

l’enceinte Source : Wilson (1881), I |

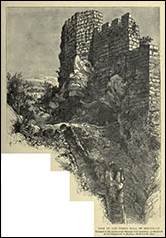

Vue du burj Kibrit

Source : Wilson (1881), I |

|

|

|

|

|

|

|

Vue de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa d’après Ch.

Wilson Source : Wilson (1881), I |

Vue de Bâb Nabî Daud/Porte de Sion d’après Ch.

Wilson Source : Wilson (1881), I |

Vue de Bâb al-Rahma extra-muros d’après Ch. Wilson Source : Wilson (1881), I |

Vue de Bâb al-Rahma intra-muros d’après Ch. Wilson Source : Wilson (1881), I |

Vue de Bâb al-‘Amud/Porte de Damas d’après Ch.

Wilson Source : Wilson (1881), I |