Qal’at Karak/Citadelle de Kerak (n.d.)

Localisation : la citadelle occupe un promontoire au sud de la ville médiévale.

Réf :

Brown (1989), p.287-304

Burckhardt (1822), p.380

Deschamps (1939), p.35-98

Luynes (1874), II, p.106-129 ; atlas

Mauss/Sauvaire (1867), p.472-484

Mauss/Sauvaire (1874), in Luynes (1874), II, p.108-124

Meinecke (1992), 4/41, 4/198, 8/23

Meistermann (1909), p.258-259

Musil (1907), p.45-57

Mayer (1933), p.107

Omoush/Jbour (2015), p.38, n° 7, 8

RCEA 3800A

TEI, n°59752, 59753

Historique

Le site doit son importance non pas en tant que place forte défendant une frontière ou une ville, mais à son emplacement sur la route de Damas au Caire. C’est aussi une région importante du point de vue économique et un refuge sur la route du pèlerinage.

Périodes antérieures.

La première mention d’une forteresse à Kerak a lieu lors de sa construction en 1142 par Payen le Boutelier, seigneur d’Outre Jourdain. La forteresse est achevée par Philippe de Naplouse.

En 1177 Renaud de Châtillon récupère le site.

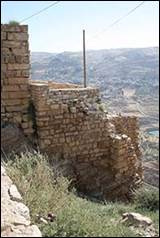

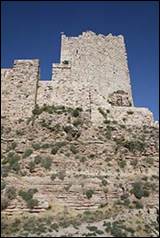

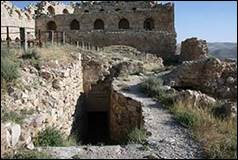

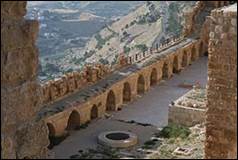

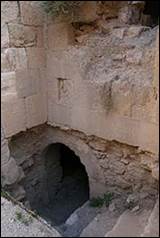

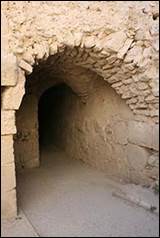

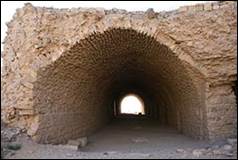

La forteresse conserve de nombreux restes de l’époque franque notamment le mur d’enceinte entourant la cour haute et neuf tours carrées sur les fronts est, ouest et sud. La citadelle est alors divisée en deux parties : une cour basse et une cour haute. L’accès se faisait par le nord-est (ill.19-23) et menait à la cour basse avec sa chapelle et divers salles et passages voûtés (ill.74-76). Le front est consistait en deux murs séparés par des salles voûtées (ill.1).

Période Ayyûbide.

Kerak et sa région tombe aux mains de Saladin après la bataille de Hattîn en 1187, al-‘Adîl, futur sultan de Damas (r.592/1196-615/1218), en devient le premier gouverneur. Celui-ci conserve son poste jusqu’à la mort de Saladin en 589/1193. Kerak devient ensuite une principauté indépendante et en 594/1197 la ville passe à al-Mu’azzâm ‘Isâ (futur sultan de 615/1218 à 624/1227) qui entreprend la reconstruction de la citadelle à partir de 615/1218. Cette phase de reconstruction est peu documentée par les sources et les inscriptions retrouvées l’ont été hors de leur contexte.

En 625/1228 al-Nâsir Dâwûd (r.624/1227-635/1237) reçoit Kerak d’al-Kâmil, la forteresse devient le siège d’une principauté qui s’étend jusqu’à Jérusalem, Naplouse et Bayt Jibrîl.

En 647/1249 la citadelle passe, pour un temps, sous le contrôle directe du Caire.

Devant la menace mongole des années 658/1260, le dernier gouverneur Ayyûbide, Mughîth Fakhr al-Dîn ‘Umar fils d’al-‘Adîl, tente de s’allier aux Mongoles de Hülegü, toutefois la victoire des Mamluk à ‘Ain Jalût contrarie son projet. Il est exécuté par le sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277) qui prend la forteresse le 24 jumada II 661/5.V.1263.[1]

Période Mamluk.

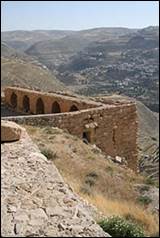

Sous le pouvoir Mamluk, Kerak va jouer un rôle politique important sans toutefois être impliqué dans le système défensif du sultanat. Bien que les attaques mongoles n’aient pas occasionné de nombreux dégâts sur la citadelle, le sultan Baybars entame un vaste programme d’extension et de restauration des fronts ouest et sud. Ces travaux concernent le creusement d’un fossé sur le front sud (ill.10, 15) pour empêcher les bombardements depuis Umm al-Thaj, la colline d’en face ; une nouvelle entrée à l’ouest (ill.49, 50) accessible par un sentier, la construction de galeries à l’ouest (ill.42-45), de salles de réception avec décors géométriques et fenêtres grillagées (ill.66-69), ainsi que des tours venant renforcer ces deux fronts dont l’énorme tour sud avec son réservoir (ill.12-14, 58). Baybars est de retour à Kerak le 8 safar 673/13.III.1274 pour la réparation d’une tour effondrée.

En safar 692/janvier-février 1293 un fort séisme endommage la citadelle, le sultan al-Ashraf Khalîl (r.7 dhu’l-qa’da 689/11.XI.1290 – 12 muharram 693/13.XII.1293) fait réparer les dégâts sous la conduite de l’émir Sanjar al-Shujâ’î. Ces travaux durent jusqu’en rabi’I 692/9.II-10.III.1293.

Le sultan al-Nâsir Muhammad a vécu à Kerak durant l’exil qui a suivi son 2e règne en 698/1298 et de nouveau en 708-710/1308-1310, où il y préparera son retour au pouvoir pour son 3e et long règne (r.30 ramadan 709/3.III.1310 – 21 dhu’l-hijja 741/7.VI.1341). Il fait construire un ensemble palatial souterrain avec salles de réception, cour à iwan et mosquée accessibles par d’étroits couloirs (ill.59-63). Ce site a été découvert lors de fouilles dans les années 1980[2], et se rapproche du palais découvert au château de Shawbak.

A une date non précisée, le sultan al-Nâsir Ahmad (r. 10 shawwal 742/19.III.1342 – 20 muharram 743/25.VI.1342) érige des structures temporaires (tarima) dans la citadelle.

Après sa défaite en 791/1389, le sultan al-Zâhir Barqûq (1e règne 19 ramadan 784/26.XI.1382 – 6 jumada II 791/2.VI.1389) est envoyé en exil à Kerak, comme pour al-Nâsir Muhammad, celui-ci y prépare son retour en 792/1390, bien accueilli par la population, le nouveau sultan entame son 2e règne (14 muharram 792/2.I.1390 – 15 shawwal 801/20.VI.1399) en remerciant les habitants de la ville ; il promulgue alors un décret qui exemptent les habitants de Kerak de toutes taxes, ce décret est aujourd’hui encastré dans le mur de la Grande Mosquée de Kerak.

D’autres travaux sont mentionnés, sans précision, en 814/1411 lors d’une rébellion contre le sultan al-Nâsir Faraj (2e règne 5 jumada II 808/28.XI.1405 – 25 muharram 815/7.VI.1412).

Au 19e siècle la forteresse fait l’objet d’explorations dont celle de C. Mauss et H. Sauvaire en avril 1866 ; ils en rapportent une série d’illustrations sur l’état du site à cette époque (voir plus bas).[3]

Epigraphie

673/1274. Texte de construction, bandeau sur la tour sud T04 (ill.12, 13).

Texte

non disponible.

Biblio complémentaire

Miller (1991)

Pringle (1993), p.288-293

Pringle (1997), p.59-60

Abeileh (1998)

Pringle/Meulemeester (2000)

Korn (2004), p.94-95

Dotti (2007) n°3

Milwright (2008)

Pringle/Meulemeester (2008)

Pringle/Meulemeester (2008a), n°336-342

Raphael (2010), p.160-172

Brown (2012), p.159-173

Brown (2013a), p.309-335

Fragai (2014)

Blau (2015)

Omoush/Jbour (2015)

Brown (2016), p.543-560

Brown/Rielly (2016), p.91-122

Fragai (2018)

Fragai (2019), p.187-208

Nucciotti/Fragai (2019), p.489-501

Sinibaldi (2019), p.97-115

IHSJ (2020), n°190

Fulton (2024)

Tarawneh (2024), p.119-120

|

|

|

|

|

|

|

1/ plan de la forteresse |

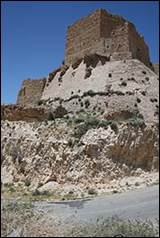

2/ la forteresse depuis la route au sud-est |

3/ la

forteresse depuis l’est |

4/ la

forteresse depuis le nord-est |

5/ la

forteresse depuis le nord-est |

|

|

|

|

|

|

|

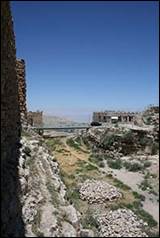

6/ vue de la partie nord |

7/ vue de la

partie centrale |

8/ vue de la

partie sud |

9/ vue depuis le sud-est |

10/ vue

depuis le sud-est |

|

|

|

|

|

|

|

11/ vue depuis le sud |

12/ la tour T04 et T05 |

13/ la tour

T04 avec son bandeau inscrit non daté |

14/ vue

depuis le sud-ouest avec le réservoir |

15/ la tour

T03 et du fossé sud |

|

|

|

|

|

|

|

16/ vue de la forteresse depuis le sud-est |

17/ le mur

nord avec l’accès actuel à droite |

18/ section du mur nord |

19/ le mur

nord vers l’est avec l’accès d’origine |

20/ le fossé

nord depuis l’est |

|

|

|

|

|

|

|

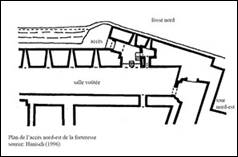

21/ plan de l’accès d’origine |

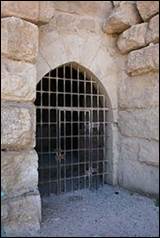

22/ l’accès

d’origine |

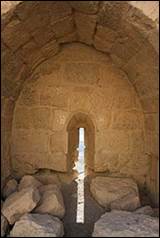

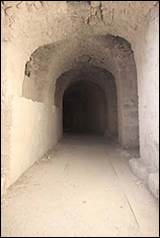

23/ corridor

d’accès |

24/ partie

ouest du mur nord avec l’accès actuel |

25/ la tour

T01 |

|

|

|

|

|

|

|

26/ l’accès actuel |

27/ vue de

la cour basse depuis le nord |

28/ le

saillant de la cour basse |

29/ le

saillant de la cour basse |

30/ le

saillant depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

31/ les archères du saillant |

32/ le

saillant depuis l’est |

33/ l’angle

nord-ouest |

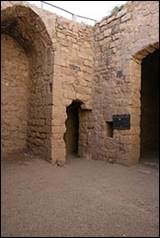

34/ entrée

du corridor à l’angle nord-ouest |

35/ une

archère du saillant |

|

|

|

|

|

|

|

36/ le mur de la cour haute avec T10 à gauche |

37/ le mur

de la cour haute entre T10 et T11 |

38/ le mur

de la cour haute |

39/ vue du

front ouest de la cour haute |

40/ la tour

T11 |

|

|

|

|

|

|

|

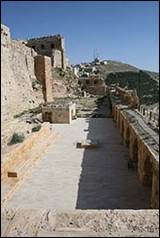

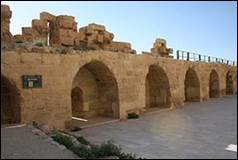

41/ la 2e cour basse depuis le nord |

42/ série

d’archères de la 2e cour basse |

43/ les

archères de la 2e cour basse depuis le sud |

44/ les

archères de la 2e cour basse depuis le nord |

45/ la 2e

cour basse depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

|

46/ un fragment d’inscription déposé dans une

archère |

47/ la 2e

cour basse depuis le nord |

48/ la tour

T02 depuis la cour basse |

49/ le front

ouest |

50/ le front

ouest avec l’accès à la forteresse |

|

|

|

|

|

|

|

51/ l’extrémité sud de la cour haute |

52/ la tour

T04 depuis la cour basse |

53/ édifices

à l’extrémité sud de la cour basse |

54/ vue des

édifices à l’extrémité sud de la cour basse |

55/ une

salle de la tour T03 à l’angle sud-ouest |

|

|

|

|

|

|

|

56/ une salle du secteur sud-ouest vers T03 |

57/ une

galerie de la cour haute |

58/ vue de

la tour T04 depuis le nord |

59/ vue de

la tour T04 depuis le nord avec l’accès au complexe palatial |

60/ plan du

complexe palatial de la cour haute |

|

|

|

|

|

|

|

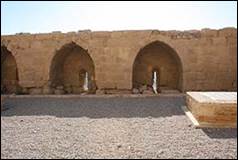

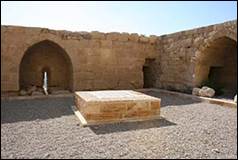

61/ la cour à iwan du complexe palatial depuis l’est |

62/ la cour à iwan du complexe palatial depuis le nord |

63/ la cour à iwan du complexe palatial depuis le

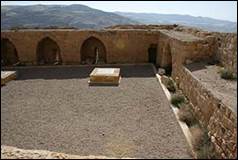

sud-est |

64/ la cour

haute depuis le sud |

65/ la 2e

cour basse depuis la cour haute |

|

|

|

|

|

|

|

66/ salles souteraine de la cour haute |

67/ corridor

souterrain de la cour haute |

68/ salles

de la cour haute |

69/ salle

avec décor géométrique |

70/ vue de

la chapelle depuis l’est |

|

|

|

|

|

|

71/ la cour haute depuis le sud |

72/ la cour

haute et le secteur nord-est |

73/ édifices

du secteur nord-est |

74/ galerie

du secteur nord-est |

|

|

|

|

|

75/ la grande salle voûtée est-ouest |

76/ édifices

sur le mur nord |

77/ vue de

la cour haute depuis le nord |

Documents anciens

Burckhardt (1822), p.380. Visite à partir du 15 juillet 1812.

At the west end of the town stands a castle, on the edge of a deep precipice over the Wady Kobeysha. It is built in the style of most of the Syrian castles, with thick walls and parapets, large arched apartments, dark passages with loop-holes, and subterraneous vaults ; and it probably owes its origin, like most of these castles, to the prudent system of defence adopted by the Saracens against the Franks during the Crusades. In a large Gothic hall are the remains of paintings in fresco, but so much defaced that nothing can be clearly distinguished. Kerek having been for some time in the hands of the Franks, this hall may have been built at that time for a church, and decorated with paintings. Upon an uncouth figure of a man bearing a large chain I read the letters IONI, painted in large characters ; the rest of the inscription was effaced. On the side towards the town the castle is defended by a deep fosse cut in the rock ; near which are seen several remains of columns of gray and red granite. On the south side the castle hill is faced with stone in the same manner as at Aleppo, El Hossn, Szalkhat, &c. On the west side a wall has been thrown across the Wady, to some high rocks, which project from the opposite side ; a kind of Birket has thus been formed, which formerly supplied the garrison with water. In the castle is a deep well, and many of the private houses also have wells, but their water is brackish ; others have cisterns, which save the inhabitants the trouble of fetching their water from the Wady below.

Mauss/Sauvaire (1867), p. 472-484 et Mauss/Sauvaire (1874), in Luynes (1874), II, p.108-124. Visite le 16-30 avril 1866.

16 avril. La forteresse, qu’un large fossé isole de la ville, du côté nord, est défendue, au sud, par un immense réservoir d’eau, fortifié lui-même autrefois, et par un fossé de plus de 30 mètres de large taillé dans le rocher et isolant tout le système de défense de la partie sud de la colline sur laquelle est assise la place de Kerak.

Le pied des murailles est défendu par de puissants talus qui devaient arrêter facilement les attaques de l’ennemi. Ces talus, construits en maçonnerie, existent surtout à l’est et au sud-est. Ils étaient moins nécessaires du côté de l’ouest, parce que l’escarpement de la colline forme un talus naturel qui devait être à peu près impossible à franchir. L’intérieur de la forteresse renferme encore de nombreuses citernes, des magasins immenses construits avec le plus grand soin. Ces magasins, qui forment jusqu’à 5 ou 6 étages superposés, sont aujourd’hui en partie comblés, mais ils donnent l’idée des approvisionnements énormes que pouvaient contenir une place de cette importance. Au nord, la forteresse était défendue par un château à plusieurs étages de galeries, dont il subsiste encore toute la face septentrionale. C’est cette masse imposante qu’on apreçoit sur la droite en arrivant à Kerak.

Entre le donjon du sud et le château du nord, il y avait une succession de constructions aujourd’hui ruinées, et dont il serait bien difficile d’établir un plan exact sans faire des fouilles considérables et presque impossibles dans l’état présent des choses. On remarque encore debout, cependant, l’ancienne chapelle chrétienne, dont les ornements peints qui ont été signalés par quelques voyageurs ont été détruits par ordre du cheik Midjaly. La seule trace encore visible est une tête nimbée dans un tel état de mutilation qu’il serait impossible de la reconstituer. Pour bien débrouiller toutes ces constructions éparses dans l’enceinte de la seule forteresse, il nous faudrait plus de temps que nous ne pouvons en consacrer à ces intéressantes recherches. Je ne m’attendais pas à trouver sur ce rocher éloigné des ruines aussi curieuses et aussi étendues.

Disons maintenant que, sur trois des points les plus importants de ces constructions, nous avons remarqué des inscriptions arabes datant toutes les trois du règne d’al-Malek Daher Bibars, l’une sur la tour dite de Daher, la seconde sur le burdj circulaire de la face est des remparts, et la troisième sur la face sud du donjon de la forteresse.

22 avril. Ce matin j’ai continué mon travail par le relevé des fortifications hautes du château, et j’ai étudié à l’intérieur le fond du donjon. Sauvaire, pendant ce temps, prenait plusieurs vues d’ensemble et quelques détails de la portion crénelée des défenses basses. (…) vers 4h nous sommes retournés au château, où j’ai étudié toute la série des barbacanes qui défendent la terrasse inférieure, et Sauvaire nous prenait plusieurs vues de la face occidentale des fortifications supérieures.

23 avril. J’ai de mon côté travaillé toute la matinée à relever le grand birket et la tranchée qui sont situés au sud, au pied des immenses talus du donjon. De là je suis remonté dans le donjon lui-même pour en mesurer les créneaux et les barbacanes. Cette portion de défenses est des plus intéressantes. On y trouve la trace des portions ajoutées parès coup et dont il serait difficile d’indiquer l’époque (…).

24 avril. (…). Là, j’ai étudié la grande tranchée qui sépare, au sud, les défenses du nord de la colline sud, sur laquelle Karak est assis, et j’ai en même temps corrigé une erreur de relevé, commise la vieille, ne m’étant pas aperçu que le birket est sensiblement plus large à une extrémité qu’à l’autre.

25 avril. Ce matin, Sauvaire est allé prendre quatre vues (…).

A 2h nous repartons pour aller au château prendre de nouveaux détails. Je relève en route la position du birket Hadjad, qui paraît-il, était autrefois alimenté par les eaux du birket Nazer. Ce dernier est le grand réservoir fortifié qui défendait à l’extérieur et au sud le pied du donjon de la forteresse.

26 avril. (…). J’étais allé débrouiller ce qui pouvait exister derrière la grande façade encore debout du château. Je relève le plan de la grande galerie que j’y reconnais, et je constate l’existence de trois galeries semblables superposés, formant trois étages. Je remarque ainsi que les deux pavillons d’angle du château étaient plus élevé que la partie centrale. Cependant au milieu de cette partie centrale s’élevait un appendice dont la hauteur dépassait celle des parapets crénelés. Cette portion avait été construite sur les reins mêmes de la voûte de la galerie inférieure.

Tristram (1873), p.90-93. Visite en 1858 ou 1863.

« But far more important and extensive is the great castle at the southern angle. This being the most exposed point, owing to the shallowness of the Wady Kobeisheh, has been the most carefully fortified. It

is cut off from the shoulder of the adjoining hill by an immense scarped ditch, just as is the other castle; but there is no passage this way, and a wall of native rock has been left at each end, so as to form, in fact, a gigantic cistern. Beside this, there is an immense hewn ditch 100 feet wide. The outer wall of this castle is constructed on the same principle as the north-west tower, but of much greater thickness and

height, its outer length being eighty-seven yards. But this is, as it were, only the flanking work of a great fortress; for such this castle is, entirely independent of the town, from which it is separated on the north by a wide and deep ditch, now much filled in with rubbish. It forms an irregular quadrilateral, the northern side, toward the city, being nearly double the length of the south wall, and its width across

being from 220 to 250 yards. The interior of this block is one mass of vaults, arches, and galleries, all of most massive construction, with apparently only two open couit-yards. The most interesting portion of the building, and one which tells the history of its construction, is a crypt chapel, with an eastern apse, ninety feet long. It is reached by descending a circular staircase, which lands us half-way down the side of the chapel; and there is also a staircase leading to the roof, over which have evidently been other buildings. There are four very small narrow lancet windows high up ; and lamps must certainly have been required for worship here. Some fragments of columns are built sideways in the wall, and also some remains of inscriptions. There are many patches of fresco still to be seen on the walls, but all in a state of sad decay. None of the figures can be traced entire. There was one head of a saint, with a corona, left on the plaster. Besides the chapel, there are long ranges of buildings like casemates, magazines, and barracks, story above story, most solidly vaulted. These seem to have been four or five stories, or perhaps more, in height; but the upper parts are now much ruined. The different gate-ways, with all their appliances of defense on the side of the town, still remain, and it was necessary to pass through three of these in order to reach the central court. Under the great crypts are numerous vaulted and cemented reservoirs, capable of containing an ample supply of water for a long siege. Altogether, the great castle of Kerak is by far the grandest monument of crusading energy now existing. It was built under King Fulco, by one of the predecessors of Raynald of Chatillon, about a.d. 1131, and strengthened under the auspices of Godfrey of Boulogne; and in a.d. 1183 it baffled the assaults of Saladin.

The castle has more than once proved its invulnerability against attacks from the town ; while, on the other hand, its possessors have found its defenses turned to their own defeat. Thus Ibrahim Pasha, during

his conquest of Syria, in a.d. 1844, was never able to take Kerak, whose proud boast is that it yet remains a virgin city. Yet his troops occupied this castle for months, and finally, compelled by starvation to evacuate it, were for the most part slaughtered on the other side of the Wady Kobeisheh ».

Baedeker (1898), p.179.

The most interesting building at Kerak is the huge Castle (now barracks) on the S. side. It is separated from the adjoining hill on the S. by a large artificial moat, and is provided with a reservoir. A moat also skirts the N. side of the fortress, and on the E. side the wall has a sloped or battered base. The walls are very thick and well preserved. The extensive galleries, corridors, and colonnades constitute it an admirable example of a Crusader's castle. The upper stories are in ruins, but the approaches to them are still in good preservation. A staircase descends into a subterranean chapel, where traces of frescoes are still visible. In the interior of the fortress are numerous cisterns. Although the springs are situated immediately outside the town, large cisterns have been constructed within the town (particularly by the tower of Beibars). The view from the top of the castle embraces the Dead Sea and the surrounding mountains. In the distance the Mt. of Olives, and even the Russian buildings beyond it, are visible. A survey of the valley of Jordan as far as the heights of Jericho is also obtained .

Meistermann (1909), p.258-259. Visite en 1907.

La Citadelle forme un grand quadrilatère irrégulier mesurant en moyenne 200 mètres de longueur du nord au sud, et 90 mètres de largeur. Les murs sont très élevés, très épais et relativement bien conservés; l'étage supérieur seul est dégradé. Au nord, le château fort est séparé de la ville par un fossé taillé dans le roc sur une largeur de 6 à 10 mètres ; bien que rempli de décombres, il mesure encore une profondeur de 4 à 6 mètres. On le franchit à l'ouest et l'on pénètre dans la forteresse par un couloir en zigzags. L'intérieur se compose de deux cours, de vastes salles, d'une masse de voûtes et d'arcades, de spacieuses galeries et de longs corridors qui donnent une idée exacte de ce qu'était un château fort des Croisés. La première cour qu'on rencontre est basse et étroite ; mais elle s'étend sur tout le flanc occidental de la citadelle. Sur trois de ses côtés, elle est entourée de puissantes constructions, tandis qu'à l'est s'élève un escarpe rocheuse, fortifiée par une muraille do 10 à 12 mètres de hauteur qui supporte la cour supérieure. Au milieu de la cour inférieure s'ouvre un escalier qui descend dans des casemates. Ces souterrains ne reçoivent le jour que par des ouvertures rondes pratiquées dans la voûte, et servent à présent de caserne.

Un étroit escalier et un chemin

assez large taillés dans l'escarpe conduisent à la cour supérieure, très large

et très vaste, mais aujourd'hui encombrée de constructions modernes destinées à

la garnison. La gracieuse chapelle, que les Croisés avaient appuyée contre le

mur septentrional, a complètement disparu. Dans l'angle nord-ouest, un antique

bas-relief, personnage auquel manque la tête, a été employé comme pierre de

construction. Vers le sud, à droite, on voit un fragment d'inscription latine

au-dessus d'une porte qui communique avec la cour inférieure. Puis, derrière

une construction transversale, un escalier descend dans les casemates de

l'angle sud-est, qui servent aujourd'hui de prisons. La citadelle est en outre

pourvue de nombreuses et vastes citernes capables de contenir l'eau nécessaire

pour soutenir un long siège. Du haut de ses murs, la vue s'étend sur la mer

Morte et la vallée du Jourdain au-dessus de Jéricho. On aperçoit dans le

lointain le mont des Oliviers, derrière lequel on distingue le quartier russe

de Jérusalem et Nébi Samouîl.

Au sud, la citadelle se termine par un mur renforcé de saillies en forme de tours et garni de meurtrières. Ses glacis descendent profondément dans la tranchée qui, de haute antiquité, a été taillée dans le col rattachant la colline d'el-Kérak au haut plateau. Au fond de cette tranchée, on a établi un immense réservoir, birket Oumm en-Nasr, auquel on descendait du château fort par un étroit couloir taillé dans le roc. Un passage semblable reliait la citadelle à la source d'es-Sitt et à celle d'es-Safsaféh située à un niveau inférieur de 50 mètres ; ces sortes d'escaliers sont devenus impraticables.

|

|

|

|

|

Vue de la

tour du front sud Source :

Tristram (1873) |

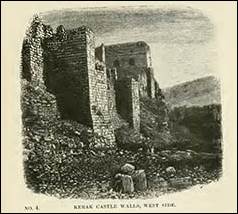

Vue du front

ouest Source :

Tristram (1873) |

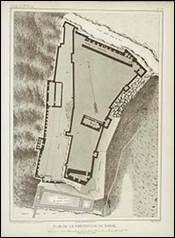

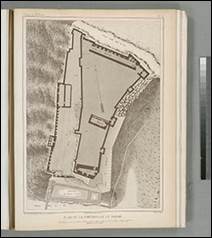

Plan de la

forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

|

|

|

|

|

|

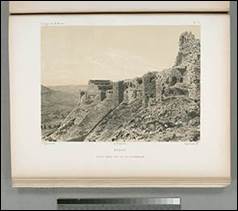

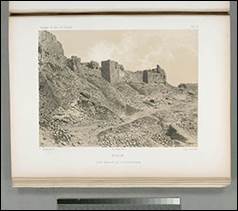

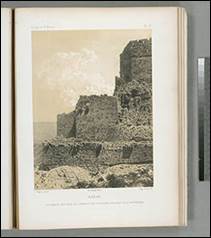

Angle

nord-est de la forteresse Source : Luynes (1874), atlas |

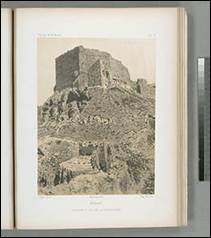

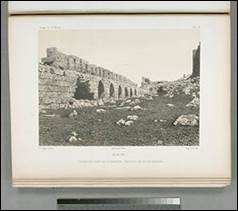

Face sud-est

de la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

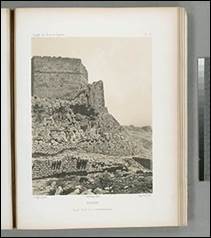

Extrémité

sud de la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

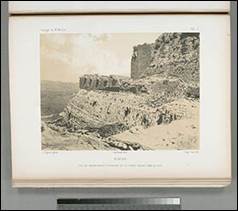

Face sud de

la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

|

|

|

|

|

|

Vue du grand

birket al-Nâsir et du fossé taillé dans le roc Source : Luynes (1874), atlas |

Extrémité

sud-ouest du château et de la 1e enceinte de la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

Chemin de

ronde de la 1e enceinte de la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |

Vue

intérieure de l’extrémité sud de la forteresse Source :

Luynes (1874), atlas |