Grande Mosquée d'al-Majdal-Ashkelon (700/1300)

Localisation : à l'est de la ville d’Ashkelon, quartier Migdal, à l'angle des rues Eli Cohen et Herzl.

Réf :

Conder/Kitchener (1882), p.410-411

Guérin (1868), II, p.130-132

Meinecke (1992), 9B/14

RCEA 5099

Sharon (1997),

p.184-186

Sharon (2007), p.21-22

Historique

La mosquée de Majdal est fondée par le vice-roi (na’îb al-sultana) Saif al-Dîn Salâr[1], sa construction s’achève en muharram 700/16.IX-15.X.1300, et inclus de nombreux matériaux de remplois. Parmis ces remplois, les colonnes croisées à l’entrée (ill.10). Salâr apparaît aussi sur une inscription de construction du portail de la zawîya ‘Alî al-Bakka à Hébron et sur l’inscription de construction du khân al-Ahmar de Beit She’an. Une inscription de la collection Ustinow mentionne la restauration d’un minaret en 777/1375.

La cour a été recouverte d’un toit et la salle de prière sert aujourd’hui de musée. En 2013 et 2014 la cour et des secteurs alentours de la mosquée sont fouillés permettant de repérer les différentes phases de restaurations du site au cour de la période Ottomane et du Mandat britannique[2].

Epigraphie

700/1300. Texte de construction 4 lignes au-dessus de la porte (ill.17).[3]

« xxx la fondation de cette mosquée bénie

a été ordonnée, dans le désir de la face de Dieu et de Sa satisfaction, et dans

la recherche du salaire et de la récompense, par Sa Grandeur élevée, notre

maître le grand émir Saif al-Dîn Sâlâr, gouverneur général des nobles

provinces, que Dieu lui donne satisfaction et salaire ! cela (fut achevé)

à la date du mois d’al-muharram de l’année 700 (septembre-octobre 1300). Que

Dieu ait pitié de lui et ait pitié de quiconque récitera en sa faveur une

formule de miséricorde et ait pitié de la totalité des musulmans ».

777/1375. Texte de restauration concernant un minaret, 5 lignes (44x50), collection Ustinow.[4]

« Basmallâh. Have

restored this blessed minaret the hajj Dâwud ibn ‘Uthman ibn Sakhtawî

(or Sikhtawî), the needy for (the mercy of) Allâh the exalted, during

the governorship of the amîr ‘Alam al-Dîn ibn ( ?) al-Shuja’î and under

the description of the qadî ‘Izz al-Dîn al-Sâlihî in the date of year 777

(1375) ».

Biblio complémentaire

Tahal

(1995)

Sharon

(1997), p.184-186

Petersen

(2001), n°84

Petersen (2007), p.497-511

Sharon (2007), p.21-22

Mitchel (2008), n°1

Sasson (2013)

Peretz (2017)

|

|

|

|

|

|

|

1/ plan de la mosquée et des édifices environnants |

2/ vue générale de la mosquée depuis l’est |

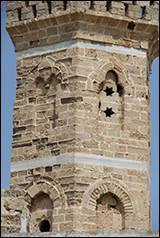

3/ le minaret depuis l’est |

4/ le fût du minaret et son décor |

5/ façade sud de la mosquée |

|

|

|

|

|

|

|

6/ partie haute du minaret depuis le sud |

7/ décor du minaret depuis le sud |

8/ façade nord de la mosquée |

9/ portail d’accès côté est |

10/ le portique est de la cour de la mosquée |

|

|

|

|

|

|

|

11/ l’accès côté cour avec ses 2 colonnes Croisées |

12/ le portique nord de la cour |

13/ vue du portique nord en direction de l’est |

14/ le portique ouest |

15/ le portique sud devant l’entrée de la salle de

prière |

|

|

|

|

|

|

16/ le portail d’accès à la salle de prière |

17/ décor du portail d’accès et son inscription |

18/ l’inscription de construction datée 700/1300 |

19/ le mihrâb de la salle de prière |

Documents anciens

Guérin (1868), II, p.130.

La mosquée principale est bâtie avec des pierres assez régulièrement appareillées. La cour qui la précède est pavée avec de larges dalles de marbre, enlevées aux monuments anciens. J’y remarque également plusieurs fûts de colonnes de marbre couchés sur le sol. Cet édifice est surmonté d’un minaret élancé, qui ne manque pas d’élégance. Il s’élève à côté d’une grande place bordée de boutiques.