Hammam

Daraj al-‘Aîn (déb. 14e-fin 15e)

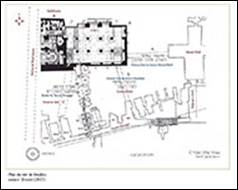

Localisation : accolé au mur sud du hammam al-‘Aîn, quartier du sûq al-Qattanîn (D4.21).

Réf :

Clermont-Ganneau (1896), I, p.233-234

Historique

Ce hammam a été découvert lors de fouilles sur le site de la synagogue Ohel Yizhaq en 2004 et 2005.[1]

Le site, au sud du sûq al-Qattanîn (736/1336), est déjà construit dès l’époque romaine, notamment au 1e siècle BC/1e siècle et au 2e/3e siècles. A l’époque Byzantine un pavement recouvre le Cardo est et un édifice est construit à l’est de ce Cardo. Cet édifice est laissé à l’abandon du début de la période Islamique jusqu’à la période Croisée où une nouvelle construction est élevée à la limite est du Cardo butant la façade sud de l’ancien bâtiment Byzantin avec un accès s’ouvrant sur le Cardo. Les fouilles montrent que cet édifice, pourvu d’enduit hydraulique, peut être identifié comme ateliers de tanneurs.[2]

Au 14e un mur est élevé sur le pavement du Cardo bloquant aussi l’accès à cet édifice, il reste ainsi probablement jusqu’à la construction du hammam par les Mamluk (ill.2, 3, 5).

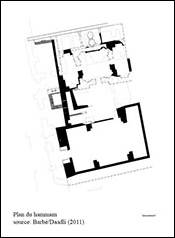

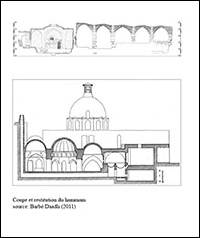

La fouille de cet espace redécouvert[3] a livré le plan complet d’un hammam avec un vestiaire, une grande salle octogonale, un fourneau et son système de chauffage (galeries parcourant le sous-sol, tuyaux en terre cuite partant de la chaudière et remontant par les murs jusqu’à la cheminée et un système de transport de la vapeur). Toutefois, le site est endommagé par l’installation d’un citerne par les Ottomans.

Ce plan (ill.2-5) est identique à celui du hammam al-‘Ain (728/1328), attenant au nord (ill.1).

Une archive de 1531 mentionne ce hammam comme le hammam Mustahamm Daraj al-‘Ain. Le matériel récupéré lors des fouilles permet une datation entre le début 14e et la fin du 15e siècle.[4]

Epigraphie

Pas

d’inscription.

Biblio complémentaire

Barbé/Daadli (2007)

Avner/Daadli (2009)

Kenney (2009)

Barbé/Daadli (2011),

p.142-157

Tessler (2015),

p.10-15

Daadli/Barbé (2017), p.66-93

Daadli/Barbé (2019), p.247-254

Kletter (2019b), p.65-96

Tchekhanovets (2019)

|

|

|

|

|

|

|

1/ situation

du hammam |

2/ plan des fouilles, état en 2007 |

3/ plan des fouilles, état en 2011 |

4/ élévation et restitution du hammam |

5/ plan des fouilles, état en 2015 |

Documents anciens

Clermont-Ganneau (1896), I, p.233-234.

Remains of an ancient bath. Some excavations, undertaken in 1870, in order to build a small synagogue, just where the street Hara’t al-Wâd makes an elbow to rejoin the street of Bâb al-Selseleh, unearthed walls with cupolas carried on pendentives, and covered with plaster and stucco coloured blue, and moulded, with scrolls, foliage, &c. These ruins appeared to me to belong to some ancient Arab bath ; one could still make out the separate little closets. I thought at first that this might have been the bath of ‘Alâ al-Dîn, which Arab descriptions speak of as existing in the street called the street of Merzubân ; but this identification must be rejected ; Mujîr al-Dîn’s street of Merzubân seems to me to be that which at this day runs east and west from the sûk al-Kattanîn up to the Khatt al-Kiramî. ‘Alâ al-Dîn’s bath, as we learn from several passages in Mujîr al-Dîn, must have stood at the west end of the street of Merzubân. It would be all the more interesting to discover this ancient bath, because, according to Mujîr al-Dîn, it must have been fed from an adjacent pool ; the existence of a pool in this part of Jerusalem would be an important fact in connection with the ancient topography of the city, and it is to be hoped that its true position will be made out. As for the bath in the street of Bâb al-Wâd, whose leading features I have just mentionned, I do not see with which establishment it can be identified.