Bimaristan Qaymarîya (646-658/1248-1260)

Localisation : al-Salihîye, sur la rue principale, côté sud (I9.4).

Visite en 2002, 2003, 2006.

Réf :

Allen (2003), chap.10

Bourgoin (1892), fig.38

Ecochard (1985), p.65-80

Herzfeld (1946), p.27-32

Korn (2004), n°219

Meinecke (1983), n°51

Sauvaget (1932a), n°100

Sauvaire (1895c), p.297-299

Wulzinger/Watzinger (1924), DNVIIb

Herzfeld (1946), n°32

RCEA 4408, 4410, 4411

Historique

Le grand émir Saif al-Dîn Abû’l-Hasan Yusuf ibn Abî’l-Fawaris ibn Musak al-Qaymarî a fondé l’hôpital portant son nom au centre d’al-Salihîye. A sa mort en 654/1256, il est inhumé dans le tombeau al-Qaymarîya construit en face.

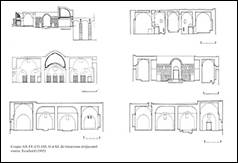

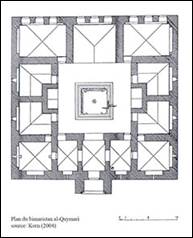

Le bâtiment est construit selon un plan cruciforme à quatre iwans autour d’une cour carrée (ill.3). Le plus grand iwan du sud est souligné par son décor en stuc. Le plan montre dix salles voûtées regroupées de part et d’autre de l’iwan. Une installation de levage (noria) alimentait l’hôpital en eau depuis le nahr Yazîd via un aqueduc à quatre arches (ill.2, 4, 10-11), cette eau sera partagée avec la mosquée/tombeau ibn al-‘Arabî construite en 923/1517. Au milieu du 20e siècle, la salle de prière de cette mosquée est étendue vers le sud, cette extension coupe l’apport en eau du bimaristan, abandonné depuis longtemps, au profit de la mosquée voisine.

La niche du portail est richement décorée, la pierre d’angle de l’arche porte une inscription avec une date de construction rabi’II 646/août 1248 et d’achèvement 65x/1251-1260 (ill.6-7). Des deux bandeaux qui courrent sur les trois côtés de la baie du portail, celui du bas nomme le fondateur, le sultan au pouvoir al-Nâsir Yusuf II (r.648/1250-658/1260), le défunt sultan al-Sâlih Ayyûb (2e règne 643/1245-647/1249), qui avait donné son approbation ou contribué au financement et enfin un émir Nâsir al-Dîn comme surveillant du waqf. L’inscription supérieure énumère le bien de la fondation dans la ville et dans la région de Damas (ill.6-8).

Epigraphie

65x/125x. Date sur un voussoir de l’arc du

portail.[1]

« Le commencement de la construction

eut lieu [dans le mois de] rabi’II de l’année 646 (août 1248) et son achèvement

tomba [dans le mois d’]al-muharram de l’année 65x ».

n.d. Texte de construction et de fondation

3 lignes dans la baie du le portail (ill.6-8).[2]

« xxx L’édification de cet hôpital

béni a été ordonnée par le pauvre esclave, qui espère la miséricorde de son

Maître Généreux, l’émir très illustre, grand, le guerrier, le champion de la

foi, assisté de Dieu, victorieux, vainqueur, Saif al-Dîn, le prince des émirs,

l’aide des guerriers et des champions de la foi, l’avant-bras des rois et des

sultans, l’assistant de l’émir des croyants, Abul-Hasan, fils de l’émir Asad

al-Dîn Yûsuf, fils de l’émir Diya’ al-Dîn Abul-Fawarîs al-Qaymarî, dans la

recherche de la récompense de Dieu et dans le désir de Son agrément le jour où

Dieu récompensera ceux qui ont fait l’aumône et ne laissera pas perdre la

rétribution de ceux qui ont fait le bien, durant les jours de notre maître le

sultan al-Malik al-Nâsir Salâh al-Dîn Yûsuf, fils de notre maître al-Malik

al-‘Azîz Muhammad, - que Dieu éternise la royauté de sa souveraineté ! –

par la faveur de notre maître le sultan al-Malik al-Sâlih Najm al-Dîn Aiyûb,

fils d’al-Malik al-Kâmil Muhammad, que Dieu sanctifie leur âme ! Il a confié

l’intendance de la totalité des lieux constitués en waqf en faveur de cet

édifice béni au grand émir Nâsir al-Dîn, le prince des émirs et des

commandants, le gérant de la maison des rois et des sultans, l’auxiliaire de

l’émir des croyants, pour qu’il y exerce les fonctions d’intendant et de juge,

conformément aux prescriptions de la loi divine, suivant ce qui est mentionné

dans l’acte de waqf, que Dieu agrée cela de son rédacteur et récompense celui

qui y jettera les yeux ! Il lui a ensuite confié l’intendance de son

collège et a nommé le suppléant de l’intendant xxx ».

n.d. Acte de fondation 2 lignes dans la

baie du portail surmonté de 6 cartouches (ill.6-8).[3]

« Voici ce qu’a constitué waqf,

immobilisé et établi à perpétuité, l’émir Saif al-Dîn Qaymarî, - que Dieu ait

pitié de lui ! – en faveur de cet hôpital : dans le Marj, la moitié

du village d’al-Bahdalîya, ce qui est le village d’al-Mas’ûdîya en

entier ; - aussi, le village d’al-Mi’dadîya : - aussi, neuf kirâts et

demi du village de Bâlâ ; - les parcelles des villages d’al-Jawlanîya, de

Dair Aiyûb, en entier ; - Dair al-Hurair et ses moulins en entier ; -

de Dair al-Sûj et ses moulins, la portion qui en forme la moitié et le

quart ; - le quart du village de ‘Atra ; - la moitié et le huitième

du village de Fada ; - trois kirâts et demi du village de Tall

Suraiqa ; - deux kirâts de la bâtisse couverte, parcelle d’ibn Mukhshî,

une kaisarîya ; - une boutique à al-Fuskâr, affermée pour le roti ; -

à Suffât Nûh, dix-sept boutiques ; - un quart de kirâts de la parcelle

d’al-xxx ( ?) ; - le khân al-Tûba, à l’enclos du Sumac, en

entier ; - une parcelle de quatre kirâts au moulin de Bâb Tûmâ ; - un

khân au nord de l’hôpital, comprenant des maisons pour plusieurs ; - une

salle à l’est de l’hôpital ; - des boutiques et une boucherie ( ?) à

la porte de l’hôpital ; - dix-sept boutiques, une salle, une chambre et

au-dessous une écurie, waqf d’Amîn al-Dîn Badal, à al-Kassâ’în ».

Biblio complémentaire :

|

|

|

|

|

|

1/ plan du site avec le système hydraulique |

2/ coupes du bimaristan |

3/ plan du bimaristan |

4/ relevé du système hydraulique |

|

|

|

|

|

|

|

5/ vue de la façade |

6/ décor du portail avec les inscriptions non datées |

7/ partie droite du portail et de l’inscription |

8/ / partie gauche du portail et de l’inscription |

9/ plan de la voûte du portail |

|

|

|

|

10/ vue de l’installation de levage du système

hydraulique |

11/ la noria remontant l’eau depuis le nahr Yazîd |

Documents anciens