Ulu Cami/Grande Mosquée (913/1507-948/1541)

Localisation : dans l’ancienne ville, actuelle rue Kizilay, en direction du fleuve Ceyhan.

Réf :

Çam (1982), p.129-157

Çam (1988a)

Denny (1976), p.57-65

TVA ve EE (1972), p.6-13

Çam (n.d), p.146-150

Oppenheim/Berchem (1909), n°144, 149

TEI, n°10439, 12146

TVA ve EE (1972), p.10

Historique

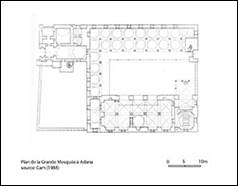

La construction de la mosquée débute avec le Ramadhanoglu[1] Khalîl (r.1495-1510) en 913/1507 et s’achève avec son fils Piri Mehmet Pacha (r.1520-1568) en 948/1541. Ils sont aussi à l’origine des mosquées voisines de Yag çami et Akça mescit. C’est un complexe regroupant une salle de prière (mescîd), un tombeau au sud-est (türbe), une madrasa à l’est et divers bâtiments construits au fur et à mesure (ill.1).

Le deux inscriptions sur les portails est et ouest ainsi que les épitaphes sur les trois sarcophages du tombeau[2] permettent de dater l’ensemble. L’originalité de la mosquée est de présenter trois décors architecturaux distincts :

Le côté sud est d’inspiration ottomane.

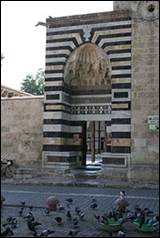

Le côté ouest, qui comprend un portail à muqarnas et une coupole à niches, reprend la forme et le décor des grands portails construits par les Seldjukîdes de Rûm (ill.7-12).

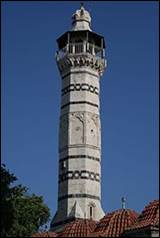

Le côté est présente un portail avec un décor en ablaq et une voûte à muqarnas (ill.19-25), à l’angle nord-est se dresse un minaret octogonal orné de bandes en pierres noires et d’un registre sculpté (ill.4, 26, 27), on trouve aussi plusieurs ouvertures en ablaq flanquées de colonnettes et surmontées d’un décor à muqarnas (ill.13-18).

Le portail est, les ouvertures ainsi que le minaret sont entièrement d’inspiration Mamluk, ces éléments reprennent le programme ornemental des édifices mamluk d’Alep, comme la mosquée al-Tawashî (774/1372) ou le tombeau de Khairbak (920/1514) par exemple.[3] Le travail de cette partie est peut-être l’œuvre d’un atelier itinérant en provenance d’Alep.[4]

Epigraphie

913/1507. Bandeau inscrit sur le portail est, 1 ligne (ill.21-23).[5]

« A construit cette mosquée bénie son excellence Gars

al-Dîn Khalîl, le descendant de Ramadan, Allâh rend sa victoire

puissante! A la date (contenue dans les mots) : l’un est son bienfait ».

948/1541. Inscription sur le portail ouest, 2 lignes (ill.9).[6]

« A construit cette mosquée bénie durant les jours du

gouvernement du plus grand sultan et souverain très loué, du sultan

Sulaiman-Shâh, le fils du Sâlim-Khân, Allâh fait durer éternellement son

califat, l'auteur de bons ouvrages, l'impérieux (?), l'émir noble Mustafa, fils

de Pîri Pacha, fils de l'heureux émir Khalîl-bek, reconnu comme Ibn Ramadan, à

la nouvelle lune de Muharram saint de l'année 948 (27. IV.1541) ».

Biblio complémentaire :

Kirkil (2008), p.48-59

Çam (2010)

Tanman (2012), p.283-301

Yazgi (2018)

Tezi (2022)

|

|

|

|

|

|

|

1/ plan de la mosquée |

2/ vue de la mosquée depuis le nord |

3/ façade nord de la mosquée |

4/ le minaret depuis le nord |

5/ l’ouverture sur la façade nord |

|

|

|

|

|

|

|

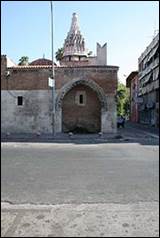

6/ la fontaine à l’angle nord-ouest |

7/ vue du côté ouest |

8/ le portail ouest |

9/ décor de la baie du portail ouest |

10/ partie haute du portail |

|

|

|

|

|

|

|

11/ plan de la voûte du portail |

12/ vue de la façade sud |

13/ vue de l’angle sud-est du tombeau |

14/ l’ouverture sud du tombeau et son décor |

15/ vue de la façade est du tombeau avec les 2

ouvertures |

|

|

|

|

|

|

|

16/ l’ouverture 1 de la façade est du tombeau |

17/ décor gauche et colonnette de l’ouverture 1 |

18/ l’ouverture 2 de la façade sud du tombeau |

19/ vue du portail d’entrée est |

20/ façade du portail est, à droite la base du

minaret |

|

|

|

|

|

|

|

21/ décor de la baie du portail et l’inscription

datée 913/1507 |

22/ décor de la partie droite de la baie du portail |

23/ décor de la partie gauche de la baie du portail |

24/ partie haute du portail |

25/ plan de la voûte du portail |

|

|

|

|

|

|

26/ le minaret et le portail est |

27/ le minaret depuis l’entrée |

28/ vue de la façade de la salle de prière |

29/ vue de la cour intérieure depuis l’entrée |

Documents anciens

Chantre (1898), p.172-173. Visite en 1894.

« Chemin faisant, nous passons devant la plus belle mosquée d’Adana, Oulou-Djami, construite par Rhamadan Oglou. Cette mosquée, vraiment élégante, se compose de deux bâtiments, l’un pour l’été, l’autre pour l’hiver. Le premier n’est autre chose qu’une grande galerie couverte, et dont les arcades sont enguirlandées de vignes, tandis que les parois intérieures sont revêtues de superbes faïences de Koutayèh. La mosquée d’hiver est non moins richement ornée de faïences, les plus belles que j’aie vues en Asie Mineure. Elle possède un minaret élevé et une grande porte en assises de marbre noir et blanc alternées d’un très bel effet. »

|

|

|

|

Le portail est de la Grande Mosquée d’Adana Source : Chantre (1898) |

Vue de la mosquée depuis le sud vers 1890, d’après

G. Schlumberger Source : Schlumberger, G, Un empereur

byzantin au 10e siècle : Nicéphore Phocas, Paris, 1890 |