Grande Mosquée d’Alep (96/715)

Localisation : à l’ouest de la citadelle (G8.100).

Visite en : 2002, 2006, 2008, 2009.

Réf :

Allen (1983), p.7-12

Creswell (1932)

Gaube (1984), n°100

Herzfeld (1955), p.143-173

Korn (2004)

Meinecke (1992), 4/24, 7/35, 12/4, 9C/209, 16/35, 25A/43, 25B/32, 29/29, 30/8, 33/8, 34/3, 35/29, 35/56, 35/65, 37/24

Herzfeld (1955), n°79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 217, 237, 263

Oppenheim/Berchem (1909), n°39

RCEA 4859, 4860, 5292, 5293, 5294, 5710, 5932, 6016, 797014

Sauvaget (1993), n°32

TEI, n°1242, 1289, 1436, 2002, 3170, 3171, 3559, 3560, 7175, 7372, 9331, 9599, 9785, 9862, 10164, 10165, 10680, 10377, 11324, 11325, 11490, 11491, 11492, 11493, 11494, 11572, 11573, 12063, 30172, 32763

Historique

Périodes antérieures.

La construction d’une Grande Mosquée à Alep est l’œuvre du calife Omeyyade al-Walîd ibn ‘Abd al-Malik (r.86/705-96/715) qui entame la construction en 96/715, cette construction est contemporaine de la Grande Mosquée d’al-Walîd à Damas. La mosquée est achevée en 99/717 par le fils et successeur de ‘Abd al-Malîk, Abû Ayyûb Sulayman (96/715-99/717). Le site utilisé est celui de l’antique agora au centre de la ville hellénistique.

En 351/962 la mosquée est détruite par les Byzantins, elle est rebâtie en 356/967.

Le grand minaret est érigé par les Seljûkides entre 483/1090 et 487/1095 (ill.12-14), dates indiquées sur les longs bandeaux inscrits en coufique à la base et au cinquième niveau du minaret.[1] Les trois autres niveaux reçoivent des versets du Coran.[2] Le minaret est tombé en avril 2013.[3]

En 564/1169 un violent incendie occasionne des dégâts au sud et à l’ouest de la mosquée, il atteint aussi la madrasa al-Hallawîya (ancienne église arrangée en madrasa depuis 543/1149), l’année suivante en 565/1170 un séisme endommage encore un peu plus l’édifice.[4]

De 1999 à 2005, l’édifice a été au centre d’un projet de rénovation et réhabilitation.[5]

Période Ayyûbide

Il semble que les Ayyûbides ne se soient pas intéressés à la Grande Mosquée, mise à part une rénovation dans la salle de prière sous le sultan al-Zâhir Ghazî (r.582/1186-613/1216). Il n’y a pas d’autres inscriptions qui mentionneraient une phase de travaux durant cette période.

Période Mamluk.

La conquête mongole du 10 safar 658/26.I.1260 provoque un incendie qui se propage et atteint, une nouvelle fois, la madrasa al-Hallawîya et les sûq environnants ; le mur qibla est aussi abattu. Les travaux de réparations s’étaleront jusqu’en 684/1285. Après la reconquête de la ville par les troupes Mamluk de l’émir Aqqûsh al-Burlî, le sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277) fait reconstruire les ailes sud et est le 3 shaban 659/3.VIII.1261.

La seconde occupation mongole du 21-23 jumada II 679/18-20.IX.1280 provoque un nouvel incendie et d’autres dégats. Le sultan al-Mansûr Qalâ’ûn (r.27 rajab 678/3.XII.1279 – 6 dhu’l-qa’da 689/10.XI.1290) entame alors une campagne de travaux supervisée par le gouverneur Shams al-Dîn Qarâsunqûr.[6] Cette campagne de grande ampleur vise à consolider les réparations de fortune faites sous Baybars, après la 1e invasion mongole. Au cours de cette phase, qui concerne l’ensemble de l’édifice, le mihrâb est reconstruit en pierre (inscription n°1 sur plan, ill.2, 15) et la maqsûra, dite de Qarâsunqûr, est refaite (inscription n°2 sur plan, ill.2). Cette campagne s’achève en rajab 684/2.IX-5.X.1285.

L’équipement de la mosquée se poursuit jusqu’en 690/1291 et pendant le second mandat du gouverneur Qarâsunqûr (699/1299-709/1310). Durant cette période la mosquée est équipée d’un minbar signé Muhammad ibn ‘Alî al-Mawsilî (inscription n°3, 4 sur plan, ill.2).[7] Quant au portique est, il est restauré (ou reconstruit) sous le sultanat d’al-Nâsir Muhammad par le gouverneur Altinbughâ al-Nâsirî (en poste de 743/1342 à 744/1343).[8]

Au cours du 8e/14e la maqsûra et Bâb al-Khatîb sont restaurées par le gouverneur Yalbughâ al-Yahyawî (inscription n°8 sur plan ill.2, 16-18 ), il sera exécuté à Damas le 28 rabi’ II 748/7.VIII.1347, sous le sultan al-Muzaffar Hajjî (r.1 jumada II 747/19.IX.1346 - 13 ramadan 748/17.XII.1347).[9] Le balcon du minaret est aussi renouvelé en 791/1388 et la nef nord est refaite par le gouverneur Saif al-Dîn Taghribirdî pendant son mandat entre 796/1394 et 800/1398 (inscription n°9 sur plan, ill.19).

Lors d’une visite à Alep le 13 rajab 820/26.VIII.1417 le sultan al-Mu’ayyad Shaykh (r.1 sha’ban 815/6.XI.1412 – 9 muharram 824/14.I.1421) confie le renforcement du mur d’enceinte de la ville à ‘Alâm al-Dîn Sulaiman al-Jabî, celui-ci fait aussi construire la coupole devant mihrâb et un étage de logement au portique nord. Plus tard, suite à l’effondrement d’une partie du mur ouest et de la charpente du portique ouest, le gouverneur Yashbak al-Mu’ayyadî fait reconstruire ce portique avec des voûtes en pierre. Ces travaux seront achevés par le gouverneur Muzaffar Ahmad suite à la mort de Yashbak le 23 muharram 824/28.I.1421.

Par la suite, la Grande Mosquée connaîtra de nombreuses autres interventions dont le renouvellement du toit de l’aile du mihrâb par le gouverneur Qasrauh min Timraz (en poste de 830/1427-837/1434)[10], le nom de ce gouverneur est mentionné sur les inscriptions du sabîl Bak (831/1428) à Bâb al-Maqâm et sur le tombeau de Qasrauh à al-‘Ansarî (833/1430). La canalisation est réparée et transformée par le gouverneur Taghribirmish en 839/1435 ; en 849-850/1445-1446, réparation d’une partie du mur vers l’entrée ouest qui s’était effondré ; puis construction du portail ouest et d’un logement le tout aux frais d’Abû Bakr ibn al-Hulwanî.

Une phase de travaux est mentionnée pendant le mandat du gouverneur Qanibay al-Hamzawî, celui-ci fait restaurer le mur qibla qui semblait délabré, ces travaux sont conduits par les architectes ‘Ali ibn al-Rahhâl et al-Hajj Muhammad al-Shuqair et s’achèvent par la pose d’une corniche à consoles sur la façade du portique sud. Deux ans plus tard, en muharram 855/3.II-4.III.1451 la toiture du minaret est restaurée.

Finalement en 864/1459, Qarajâ le dawadar de l’émir Qasrauh fait recouvrir de plomb la coupole sur mihrâb.

Outre les inscriptions de restaurations qui témoignent de ces différentes phases de travaux, on trouve aussi plusieurs décrets datés entre 811/1409 et 903/1498 (inscriptions n°12-30 sur plan, ill.2) relatifs à la vie économique des sûq entourant l’édifice.[11]

Epigraphie

Tableau de concordances des inscriptions de la Grande Mosquée.

684/1285. Texte de construction bandeau (450x40) avec 2 autres bandeaux à droite (145x15) et à gauche (145x15) au-dessus du mihrâb (inscription n°1 sur plan, ill.2, 15).[12]

« xxxx

sa construction, après son incendie, a été ordonnée par notre maître le sultan

auguste al-Malik al-Mansûr Saif al-dunya wa’l-dîn Qala’ûn, - que Dieu glorifie

sa victoire ! – sur l’injonction élevée de notre maître Shams

al-Dîn Qarâsunqûr, le porte raquettes d’al-Malik al-Mansûr, gouverneur général

de la province d’Alep la bien gardée, - que Dieu le récompense et le garde (?)

xxx (?) ! – en rajab de l’année 684 (septembre 1285) »

ca.684/1285. Texte de restauration d’une maqsûra de la 3e travée à l’ouest du mihrâb (inscription n°2 sur plan, ill.2).[13]

« Cette

maqsûra a été refaite durant les jours de Sa Grandeur élevée notre maître Shams

al-Dîn Qarâsunqûr, serviteur d’al-Malik al-Mansûr, gouverneur général de la

province d’Alep, que Dieu glorifie sa victoire ! »

ca.709/1310. Texte de construction et signature 1 ligne au-dessus de la porte du minbar (85x16), 1 ligne sous le siège (85x16), sur les battants de la porte (26x6) et sur le chambranle (38x7) répartie en quatre parties (inscription n°3 sur plan, ill.2).[14]

« Fait

durant les jours de notre maître le sultan al-Malik al-Nâsir Abu’l-Fath

Muhammad, que sa victoire soit glorieuse ! œuvre de l’esclave avide de

Dieu Muhammad, fils de ‘Alî, al-Mawsilî, sous l’administration de l’esclave

avide de Dieu Muhammad, fils de ‘Uthmân, al-Haddâd »

ca.709/1310. Texte de construction sur le dos du minbar, peut-être en continuité du précédent (inscription n°4 sur plan, ill.2).[15]

« Ceci

a été fait par ordre de Sa Grandeur élevée, l’émir Shams al-Dîn

Qarâsunqûr, le jukandâr d’al-Malik al-Mansûr, que sa victoire soit

glorieuse ! »

ca.711/1311. Texte de restauration sur la maqsûra al-Qâdî (inscription n°5 sur plan, ill.2).[16]

« Cette

maqsûra bénie a été refaite durant les jours de Sa Grandeur élevée, notre

maître, appartenant au souverain, Shams al-Dîn Qarâsunqûr, serviteur

d’(al-Malik) al-Mansûr, gouverneur général de la province d’Alep »

737/1336. Décret incomplet 2 lignes (90x40) au-dessus de la porte (Bâb al-Sudda) de la 4e travée à l’est du minbar (inscription n°6 sur plan, ill.2).[17]

« Sur

le haut conseil de ‘Alâ al-Dîn Altinbugha, gouverneur des principautés

d’Alep – qu’Allâh glorifie ses victoires ! – sous l’inspection de Son

Altesse ‘Alâ al-Dîn, monseigneur ‘Abdalrazzâq – que sa victoire soit

glorifiée ! »

ca.741/1340. Texte de rénovation 2 lignes (110x30) de la maqsûra al-Walî+, anciennement dans la 5e travée à l’ouest du mihrâb, enlevée en 1908 (inscription n°7 sur plan, ill.2).[18]

« xxx

Cette maqsûra a été renouvelée durant les jours de notre maître le sultan

al-Malik al-Nâsir Nâsir al-dunya wa’l-dîn Muhammad, que Dieu éternise sa

royauté ! »

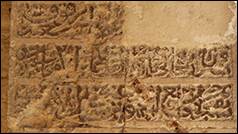

746/1345. Texte de restauration, 2 lignes (200x35) au-dessus et 1 ligne sur l’encadrement en haut, à gauche et à droite d’une porte à côté du minbar menant au hujrât al-Khatîb (inscription n°8 sur plan ill.2, 16-18 ).[19]

« Cette

maqsûra a été refaite durant les jours de notre maître le sultan al-Malik

al-Sâlih ‘Imâd al-dunya wa’l-dîn Abû’l-Fidâ’, Isma’îl, fils de Muhammad sur

l’injonction de Sa très noble Grandeur, élevée, notre maître Saif al-Dîn Yalbughâ,

gouverneur général des nobles provinces d’Alep, - que sa victoire soit

glorieuse ! – en l’année 746 (1345) »

« Coran,

II, 255-257 »

797/1394-1395. Texte de construction 3 lignes (90x60) sur le mur ouest de la nef nord (inscription n°9 sur plan, ill.19).[20]

« Sa

fondation a été ordonnée par notre maître, Sa majesté très grande, le sultan

al-Malik al-Zâhir Abu Sa’îd Barqûq – que sa victoire soit fortifiée ! – du

temps de Sa Grandeur Sayf al-Dîn Taghrîbirdî, gouverneur de la province

d’Alep – que sa victoire soit foritifée ! – sous le contrôle du serviteur

qui a besoin de Dieu le Très-Haut Hamza al-Ja’farî al-Hanafî, dans le courant

de l’année 797/1394-95 »

ca.801/1398. Texte funéraire 3 lignes (81x50) sur le pilier central du portique est de la cour, au-dessous de la suivante (inscription n°11 sur plan, ill.2, 20, 22).[21]

Texte

non disponible.

ca.801/1398. Décret 3 lignes (81x50) sur le pilier central du portique est de la cour, au-dessus de la précédente (inscription n°10 sur plan, ill.2, 20, 21).[22]

Texte non disponible.

811/1409. Décret sur un mur de la cour, disparu (inscription n°12 sur plan, ill.2).[23]

« A

la date du … de l’année 811 arriva l’arrêté gracieux du haut maître … Damirdash,

gouverneur de la principauté d’Alep, concernant l’abolition de la taxe sur les

œufs dans la principauté d’Alep ; maudit … qui la réintroduira ou la

renouvellera ! »

846/1442. Décret non localisé (inscription n°13 sur plan, ill.2).[24]

Texte non disponible.

846/1442. Décret non localisé (inscription n°14 sur plan, ill.2).[25]

Texte non disponible.

852/1448. Décret non localisé (inscription n°15 sur plan, ill.2).[26]

Texte non disponible.

857/1453. Décret non localisé (inscription n°16 sur plan, ill.2).[27]

Texte non disponible.

864/1459. Décret non localisé (inscription n°17 sur plan, ill.2).[28]

Texte

non disponible.

865/1460. Décret non localisé (inscription n°18 sur plan, ill.2).[29]

Texte

non disponible.

871/1467. Décret 2 lignes (120x25) dans l’entrée est, encastré sur le mur sud (inscription n°19 sur plan, ill.2).[30]

« A

la date du mois d’al-hijja, en l’année 867 (juillet 1467), Son Excellence Nâsir

al-Dîn Muhammad, émir majordome, a supprimé – sur l’initiative de son supérieur

hiérarchique Yashbak al-Bajâsî, le roi des émirs – le cadeau (khidma) exigé des courtiers en

étoffes égyptiennes par les majordomes, lors de leur prise de fonctions. Maudit

soit quiconque renouvellera cet abus »

878/1473. Décret non localisé (inscription n°20 sur plan, ill.2).[31]

Texte

non disponible.

882/1477. Décret non localisé (inscription n°21 sur plan, ill.2).[32]

Texte

non disponible.

882/1477. Décret non localisé (inscription n°22 sur plan, ill.2).[33]

Texte

non disponible.

891/1486. Décret non localisé (inscription n°23 sur plan, ill.2).[34]

Texte

non disponible.

893/1487. Décret non localisé (inscription n°24 sur plan, ill.2).[35]

Texte

non disponible.

902/1496. Décret non localisé (inscription n°25 sur plan, ill.2).[36]

Texte

non disponible.

902/1496. Décret non localisé (inscription n°26 sur plan, ill.2).[37]

Texte

non disponible.

902/1496. Décret non localisé (inscription n°27 sur plan, ill.2).[38]

Texte

non disponible.

902/1496. Décret non localisé (inscription n°28 sur plan, ill.2).[39]

Texte

non disponible.

902/1496. Décret non localisé (inscription n°29 sur plan, ill.2).[40]

Texte

non disponible.

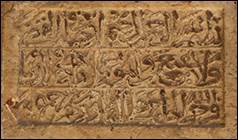

903/1498. Décret 4 lignes (130x45) au-dessus du linteau de la porte est (inscription n°30 sur plan, ill.2).[41]

« A

la date du 13 du mois dhu’l-qa’da le sacré de l’année 903/2.VIII.1498, a

ordonné notre maître le préfet général, Janbalât al-Nâsirî, gouverneur de la

principauté royale d’Alep …. »

Biblio complémentaire

Schath (2000), p.228-235

Allen (2003)

Kühn (2019), catalogue, p.881-916

|

|

|

|

|

|

|

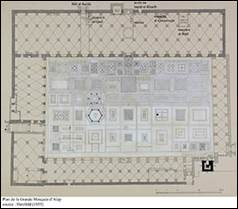

1/ plan de la Gramde Mosquée |

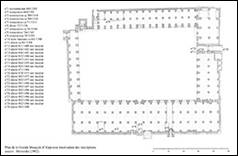

2/ plan de la Grande Mosquée avec localisation des

inscriptions |

3/ façade de la salle de prière |

4/ le portail d’accès principal de la salle de

prière |

5/ l’inscription sur le portail |

|

|

|

|

|

|

|

6/ élévation du minaret de la Grande Mosquée d’Alep

et de Ma’arrat al-Nu’man |

7/ vue du minaret depuis l’accès nord-ouest de la GM

(face à la madrasa Halawîya) |

8/ vue de la prtie haute du minaret |

9/ vue du minaret depuis le nord-est |

10/ vue du minaret depuis le nord |

|

|

|

|

|

|

|

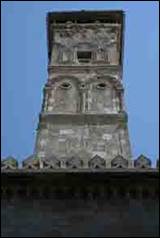

11/ la façade nord du minaret |

12/ vue de la partie haute du minaret |

13/ vue du 2e niveau du minaret avec le

bandeau coranique daté 483/1090 |

14/ vue du 1e niveau du minaret avec le

bandeau inscrit daté 483/1090 |

15/ le mihrâb avec l’inscription n°1 daté 684/1285 |

|

|

|

|

|

|

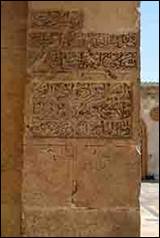

16/ vue de bâb al-Sudda et l’inscription n°8 datée

746/1345 |

17/ la partie haute de l’inscription datée 746/1345 |

18/ la 1e partie de l’inscription datée

746/1345 |

19/ l’inscription n°9 datée 797/1365 |

|

|

|

|

|

|

20/ les inscriptions n°10 et n°11 sur le pilier du

corridor d’accès est |

21/ le décret n°10 daté vers 801/1398 |

22/ l’inscription funéraire n°11 datée vers 801/1398

|

23/ l’inscription datée 996/1587 à l’ouest du mihrâb |

Documents anciens