Qal’at Salâh al-Dîn/Sahyûn/Château de Saône (n.d.)

Localisation : à 25km de Lattaquié sur la route qui mène à la vallée de l’Oronte, vers les villages d’al-Haffah et Slenfeh.

Visite en Octobre 2006.

Réf :

Berchem/Fatio (1913), p.267-283

Deschamps (1930), p.329-364

Deschamps (1935), p.73-88, 89-110

Ecochard (1937), p.98-112

Deschamps (1973), p.217-247

Korn (2004), p.260-262

Meinecke (1992), 7/46, 8/31, 9C/449

Saadé (1968), p.980-1016

Gaube (1978), n°245

RCEA 4932, 4967, 5609, 5930

TEI, n°3637, 3676, 6999, 7264, 30163

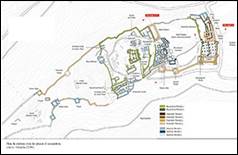

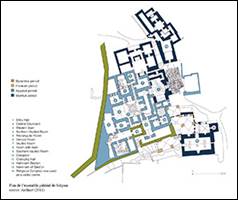

Historique

Le château de Sahyûn se trouve au sud d’un itinéraire reliant Lattaquié à la vallée de l’Orontes, à l’extrémité d’un étroit promontoire rocheux, orienté est-ouest, et limité au nord et au sud par le wadî Shaykh et le wadî Jadîda. Son altitude varie de 400 à 450m au dessus du niveau de la mer. Le site comprend une longue basse-cour à l’ouest et un plateau haut à l’est dominé par un mamelon et une basse-cour à l’est. Les multiples phases de constructions et leur développement rendent le site complexe (ill.2, 3).[1]

Période antérieure.

Le site est déjà mentionné, sous le nom de Sigon, dans l’Antiquité. Pour autant il n’est pas certain que ce nom désigne vraiment l’emplacement du château de Saladin.

On ne retrouve sa trace dans les sources qu’à partir du 10e siècle, suite à la conquête du site par l’émir Hamdanide d’Alep Sayf al-Dawla, vers 335-338/947-949. Le site reste en possession des Hamdanides jusqu’en 364/974 où il est repris par les Byzantins de Jean Tzimiscès qui le gardent jusqu’en 405/1014, puis c’est au tour des Seljukîdes de le prendre en mains en 482/1089.

Le site d’origine semble s’organiser autour d’un châtelet polygonal fortifié entouré de deux enceintes et de deux petites chapelles byzantines sur le mamelon du plateau haut (ill.36-41). Celui-ci dominait un chemin nord-sud traversant la partie basse du site entre les deux tours-portes (ill.2, T11 et T16 et ill.44).

Dans un deuxième temps, deux autres enceintes sont élevées plus à l’est. Au sud, on trouve un quartier à vocation cultuelle et un quartier civil au sud-ouest. Cette première agglomération était donc protégée par plusieurs enceintes successives en direction de l’est. La haute-cour est aussi pourvue de plusieurs enceintes et tours visant à protéger la ville haute d’éventuelles agressions en provenance de la partie est dite du plateau (le grand fossé n’existe pas encore à l’époque).

La période d’arrivée des Croisés est incertaine, elle se situerait vers 1107 ou 1108 avec vraisemblablement Robert ‘le Lépreux’ qui est le premier seigneur de Saône connu. Les seigneurs de Saône, dont Guillaume de 513/1119 à 526/1132, se succèdent et sont encore mentionnés comme seigneurs des lieux après le siège de Saladin en 1188.[2]

C’est donc pendant l’occupation des Francs que le site se transforme le plus. La totalité du promontoire est alors entièrement occupé et fortifié : une tour-porte nord (ill.2, T16, ill.47) est construite dans la basse-cour ouest. Une grande citerne (ill.2, n°9) est créée au nord de la ville haute contre l’enceinte byzantine (ill.2, E2). Le front oriental est équipé d’une porte flanquée des deux tours semi-circulaires (ill.2, T01 et T02, ill.10), un premier fossé est creusé (ill.5) et plusieurs tours semi-circulaires sont élevées (ill.8-11). Quatre tours, quadrangulaires cette fois, sont insérées dans le mur d’enceinte est (ill.2, E4) dont une tour maîtresse (ill.2, T03, ill.6-7), et sur le mur d’enceinte sud (ill.2, T07, T08, T09, ill.12-15). L’angle sud-est est équipé d’une nouvelle citerne (ill.2, n°12).

Après la bataille de Hattin en 583/1187, fatale pour les troupes croisées, Saladin entame en été 584/juillet-août 1188 une campagne de reconquête du littoral syro-libanais, visant le Comté de Tripoli et la Principauté d’Antioche, dont fait partie la seigneurerie de Saône. Cette campagne militaire est connue et abondamment décrite dans les sources arabes de l’époque.

Le siège du château de Saône commence, donc, le 26 juillet 1188, par la préparation du siège. Le 27, les troupes de Saladin se positionnent avec quatre mangonneaux sur le plateau à l’est et les troupes d’al-Zâhir Ghazî (futur sultan à Alep) se postent sur la colline au nord avec deux machines, le bombardement débute directement après et se poursuit le lendemain. Le 29, jour de l’assaut final, les troupes de Saladin pénètrent par la basse-cour ouest, pendant ce temps un deuxième front est ouvert à l’angle nord-est, le site est pris dans la journée, et l’amân (réddition) est accordée aux Francs.[3]

Période Ayyûbide.

Une fois le château en possession du sultan, celui-ci est immédiatemant remit en ‘iqta’ à l’émir Nâsir al-Dîn Menguvirish, qui entame une campagne de restauration des zones touchées par les bombardements. Les travaux concernent principalement l’amélioration des couronnements et le renforcement du front est et de l’angle nord-est (ill.19), qui s’est en partie effondré lors de l’assaut. Il semble que le grand fossé soit achevé à cette période (ill.5).

Le château de Sahyûn restera aux mains de cette famille pendant la domination ayyûbide et au-delà jusqu’en 671/1272.[4]

Le programme de construction ayyûbide se concentre sur la basse-cour ouest qui est équipée d’une tour-porte au sud (ill.2, T11, ill.45-46), de deux autres tours rectangulaires sur le front sud (ill.2, T10, T12, ill.45-46) et de tours semi-circulaires sur le reste du mur d’enceinte. La basse cour devient alors un site de résidence avec bâtiments, citernes…

Le plateau haut voit son enceinte ouest renforcée, avec peut-être la tour trapézoïdale dite Burj al-Banât (ill.2,T25, ill.43), on trouve aussi un secteur industriel au sud du plateau avec des fours et des salles de stockage (ill.2, n°7, ill.42) ainsi que des aménagements résidentiels à l’est (ill.2, n°13) et au nord.

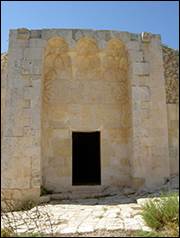

Un complexe, accessible par un portail à muqarnas (ill.2, n°15, ill.28-35) et un hammam (n°23) avec sa propre canalisation, sont construits dans la basse-cour orientale.[5] Les courtines du front est connaissent une importante intervention visant à épaissir et à surélever davantage les murs et à les équiper d’un nouveau système de défense sommitale.

Période Mamluk.

Le sultan al-Zâhir Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277) récupère pacifiquement le site après la mort de Sayf al-Dîn Muhammad en 671/1272, le dernier seigneur Menguvirish connu, à partir de cette date, on ne mentionne plus de seigneur mais un gouverneur comme représentant de l’autorité du sultan sur place. Il ne semble pas nécessaire de restaurer le site après la prise de Baybars.

En 678/1279 al-Mansûr Qalâ’ûn devient sultan au Caire (r.27 rajab 678/3.XII.1279 – 6 dhu’l-qa’da 689/10.XI.1290) ; peu de temps après en dhu’l-hijja 678/avril 1280 le gouverneur de Damas, Shams al-Dîn Sunqur al-Ashqâr, se proclame lui-même sultan et entraine avec lui d’autres gouverneurs, ils se réfugient alors tous à Sahyûn. La rebellion de Sunqur s’achève en 686/1287, après l’envoi par le sultan Qalâ’ûn, de l’émir Husam al-Dîn Turuntây qui assiège Sahyûn et déloge le sultan autoproclamé et ses comparses. A partir de cette date, le site est définitivement une possession mamluk et est intégré à la province de Tripoli nouvellement créée en 688/1289.

La contribution de l’émir Sunqur semble se limiter aux installations civiles et ne concernerait pas l’aspect militaire du site. On lui doit le hammam (ill.2, n°21) situé entre la citerne nord et le complexe ayyûbide.

Une fois le château repris, celui-ci reçoit d’autres équipements civils : le hammam de Sunqur est restauré par le sultan Qala’ûn, celui-ci porte deux inscriptions au nom de Sunqur et au nom du sultan al-Ashraf Khalîl, successeur de Qalâ’ûn. On retrouve aussi le nom du sultan Qalâ’ûn sur le minaret de la mosquée (ill.2, n°22, ill.21). Un autre hammam (ill.2, n°14) est construit au nord-est du châtelet byzantin, il serait daté du règne d’al-‘Adîl Kitbugha (11 muharram 694/1.XII.1294 – 27 muharram 696/25.XI.1296).[6]

Une inscription sur le parement extérieur de l’angle nord-est, point faible du site, prouve une nouvelle restauration de ce secteur par le sultan al-Nâsir Muhammad (3e règne du 30 ramadan 709/3.III.1310 au 21 dhu’l-hiija 741/7.VI.1341) qui fait surélever le mur.

Au cours de la période Mamluk, le site va perdre un peu de son rôle stratégique et sera de moins en moins mentionné dans les sources. D’autres travaux de restauration concerneront les tours, dont probablement la tour trapézoïdale dite Burj al-Banât à l’ouest du plateau haut, cette tour à caractère défensif sert aussi d’espace de réception avec ses fenêtres ouvertes sur la basse-cour ouest (ill.44).

On constate que le site prend, sous les Mamluk, un aspect plus résidentiel car il est devenu un lieu de pouvoir et de résidence d’un gouverneur.

Sous les Ottomans, le site est abandonné et ne refait parler de lui qu’en 1831 quand il est assiégé par les troupes d’Ibrahîm Pacha.

En 1957, le château prend son nom actuel de Qal’at Salâh al-Dîn. Depuis ces dernières années, le site a fait l’objet de nombreuses missions de relevés et de sondages, en vue d’établir une chronologie claire des différentes périodes d’occupations.[7]

Epigraphie

ca.689/1290. Inscription de construction 4 lignes (130x65) sur la porte du minaret.[8]

« al-Malik

al-Mansûr, le savant, le xxxx al-Mansûr Sayf al-du(nyâ) wa’l-(Dîn) xxxx. »

692/1292. Inscription de construction 2 lignes (120x30) non localisée.[9]

« xxxx

notre maître le sultan al-Malik al-Ashraf, le savant, le juste, Salâh al-dunyâ

wa’l-Dîn, xxxx l’émir très illustre, grand, respectable, Shams al-Dîn Sunqur

xxxx. »

696/1296. Texte de construction 6 lignes (43x43) sur un pilier du hammam.[10]

« Force

soit sur notre Seigneur, le sultan al-Malik al-‘Adîl xxx Zain al-dunya wa’l-dîn,

Sultan de l’Islam et des Musulmans, soumetteur des mécréants et des

polythéistes, restaurateur de la justice xxx Kitbugha al-Mansurî. Qu’Allah

rende puissantes ses victoires xxx ».

ca.696/1296. Inscription de

construction 1 ligne sur le parement nord-est à droite de T01.[11]

« xxxx

ceci a été fait par ordre de notre maître la sultan al-Malik al-Nâsir, le

savant, le juste, xxxx Abu’l-Ma’âlî Muhammad, fils d’al-Malik xxxx. »

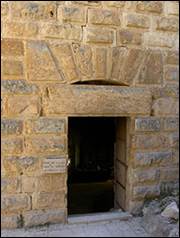

731/1331. Inscription de construction 3 lignes sur le linteau de la porte de la mosquée.[12]

« xxxx

la construction de cette mosquée bénie a été ordonnée par le sultan al-Malik

al-Nâsir Nâsir al-dunyâ wa’l-Dîn Muhammad, fils de Qalâ’ûn. Cela eut lieu sous

la lieutenance de sa haute Grandeur Saif al-Dîn (Ta)inâl, gouverneur général de

la province de Tripoli, (sous l’administration du) pauvre esclave ‘Uthmân, fils

d’Ibrahîm, en l’année 731 (1331). »

Biblio complémentaire :

Vachon (1994), n°53

Fourdrin (1997), p.51-67

Michaudel (1998)

Beddek (2001), p.75-90

Michaudel (2001), p.201-206

Pringle (2001a), p.105-113

Mesqui (2002)

Michaudel (2002)

AKTC (2003)

Mesqui (2003a)

Faucherre (2004a), p.27-44

Boutros (2005)

Jamous (2005)

Michaudel (2005)

Battle/Steel (2007), p.229-265

Dotti (2007), n°24

Grandin (2007), p.139-181

Michaudel/Haydar (2008), p.303-317

Grandin (2008)

Mesqui (2008), p.356-367

Michaudel/Haydar (2010), p.329-338

Michaudel (2009), p.245-273

Michaudel (2011), p.67-104

Michaudel/Haydar (2012), p.305-317

Yovitchitch (2014), p.711-726

|

|

|

|

|

|

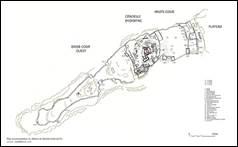

1/ vue aérienne du site |

2/ plan et nomenclature |

3/ plan des phases d’occupation |

4/ vue panoramique du site |

|

|

|

|

|

|

|

5/ vue du fossé depuis le sud avec

le pinacle |

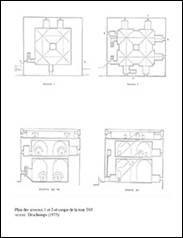

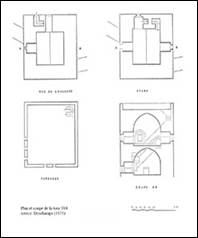

6/ plan de la tour T03 |

7/ tour T03 depuis le fossé |

8/ partie nord-est depuis le fossé

avec l’accès Franc entre T01 et T02 |

9/ partie sud-est depuis le fossé

avec T04 et T05 |

|

|

|

|

|

|

|

10/ vue des tours T05 et T04 depuis

le sud |

11/ tour d’angle sud-est T06 depuis

le sud |

12/ tour T07 depuis le sud |

13/ plan de la tour T07 |

14/ plan de la tour T08 |

|

|

|

|

|

|

|

15/ plan de la tour T09 |

16/ l’actuel accès au château par la

tour T09 |

17/ vue de la haute cour depuis l’est avec la

mosquée, le palais, le fort byzantin et les tours T08, T09 |

18/ l’angle sud-est de la 4e

enceinte et le toit de la citerne (n°12) depuis le nord |

19/ l’angle nord-est de la 4e

enceinte jusqu’à la tour T03 depuis l’ouest |

|

|

|

|

|

|

|

20/ vue de la 3e enceinte

depuis le nord avec T19, T20, T21 et au fond l'accès à l’arsenal |

21/ vue du minaret de la mosquée |

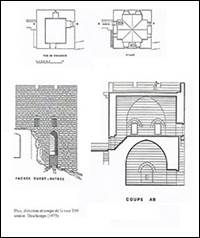

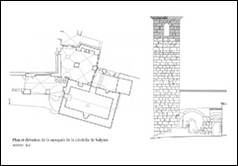

22/ plan et élévation de la mosquée |

23/ face est de la mosquée |

24/ face nord de la mosquée |

|

|

|

|

|

25/ édifice à l’ouest de la

mosquée |

26/ la tour T03 à gauche et T07 à

droite depuis la mosquée |

27/ vue de la salle de la tour T03 et son pilier

central |

|

|

|

|

|

|

28/ plan du complexe palatial, de la

mosquée et des hammams |

29/ accès au complexe palatial |

30/ portail d’accès du complexe

palatial |

31/ partie supérieure du portail |

|

|

|

|

|

|

32/ plan de la voûte du portail |

33/ vue de la cour centrale du

palais vers le nord-ouest |

34/ la cour centrale vers le nord |

35/ la cour centrale vers l’est |

|

|

|

|

|

|

|

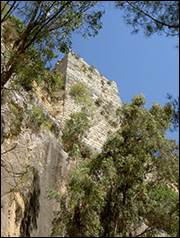

36/ vue de la citadelle byzantine

depuis le sud |

37/ vue de la citadelle byzantine et

du complexe religieux depuis le sud |

38/ vue des tours T09 et T08 depuis la citadelle

byzantine |

39/ vue de la citadelle byzantine et

du complexe religieux depuis le sud-ouest |

40/ vue de la citadelle byzantine depuis le

sud-ouest |

|

|

|

|

|

41/ vue du fort byzantin depuis le

nord-est |

42/ une partie du secteur industriel

sud |

43/ tour T25 (burj al-Banât) depuis le sud |

|

|

|

|

|

|

44/ vue de la basse-cour ouest

depuis la citadelle byzantine |

45/ vue du front sud de la

basse-cour ouest |

46/ le front sud avec T10, la tour-porte T11, T12 et

la chapelle au centre |

47/ le front nord de la basse-cour ouest avec la tour-porte T16 et la

chapelle au centre |

Documents anciens