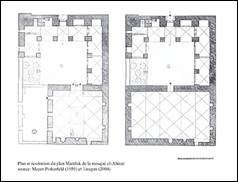

Mosquée al-Ahmar (674/1274)

Localisation : au sud de l’ancienne citadelle, actuelle rue Tel Zayin.

Réf :

Mayer/Pinkerfeld (1950), p.44-46

Meinecke (1992), 4/89, 9C/252

RCEA 5926

Taragan (2004a), p.5-6

Historique

Le 18 shawwal 664/23.VII.1266 le sultan Baybars fait la conquête de la citadelle de Safed et s’empare de la ville, il va en faire un centre administratif de la Galilée.[1]

Il équipe la ville d’une grande mosquée dans le faubourg sud, la mosquée al-Ahmar, l’édifice présente trois phases de construction.

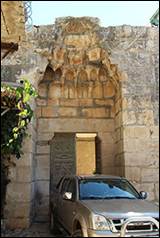

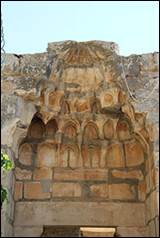

Baybars commence les travaux en 674/1274, la mosquée prend alors le plan général qu’elle présente aujourd’hui avec le portail à muqarnas et une salle de prière qui occupe toute la partie sud. Le mihrâb au centre est en opposition avec l’entrée. Le portail d’accès présente des similitudes avec le portail du maqâm Sidna ‘Alî à Herzlîya et celui du tombeau Abû Hurayra à Yavne tout deux restaurés par le sultan Baybars.

Une seconde phase datée des années 730/1330 est attribuée à l’émir Najm al-Dîn Fairûz al-Nâsirî qui entreprend des travaux dans la salle de prière, construit le mihrâb oriental et des baies voûtées.

Les Ottomans redécorent le minbar et rajoute une tughra.

Aujourd’hui la mosquée est utilisée comme centre culturel.

Epigraphie

674/1274. Texte de construction sur le portail (ill.9).[2]

« Basmallâh. La

construction de cette mosquée bénie a été ordonné par notre maître le sultan

al-Malik al-Zâhir (le vénéré, le grand seigneur, le savant, le juste, le meneur

du jihad contre les incroyants, celui qui combat aux frontières que Dieu supporte

et rend victorieux, le pilier du monde et de la foi (…), le sultan de l’Islam

et des Musulmans, le combattant contre les infidèles et les polythéistes,

l’oppresseur des transgresseurs et rebelles, Baybars al-Sâlihî (l’associé de

l’émir des Croyants, le calife Abbasside) dans l’année 674/1274 ».

ca.730/1330. Texte de construction et de fondation 5 lignes sur le mihrâb est.[3]

« xxx la fondation de

cette mosquée bénie et du mausolée qui se trouve à l’intérieur a été ordonnée

par l’esclave avide de Dieu Najm al-Dîn Firûz, fonctionnaire d’al-Malik

al-Nâsir. Il a constitué waqf en sa faveur, ainsi que pour dix personnes, un imam,

un muezzin, un desservant, des lecteurs du Coran, pour les nattes et

l’éclairage : - la totalité des deux étages et des écuries qui se trouvent

à leur proximité ; - la moitié du verger connu sous le nom

d’al-Rashidî ; - le bain qu’il a fondé à al-‘Attarîn. On dépensera des

revenus ce qui sera nécessaire comme cela est stipulé dans l’acte de waqf. Le

surplus reviendra à ses enfants, à sa descendance et à sa lignée ».

Biblio complémentaire

Petersen (2001), n°119

Taragan (2004a), p.3-20

Kenney (2009), p.172-173

Barbé (2022)

|

|

|

|

|

|

|

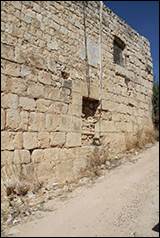

5/ partie nord-ouest de la mosquée |

6/ portail de la mosquée |

7/ partie haute du portail |

8/ plan de la voûte du portail |

9/ l’inscription de construction datée 674/1274 |

|

|

|

|

|

|

|

10/ vue de la cour intérieure depuis le portail |

11/ les battants de bois de la porte du portail |

12/ vue nord-ouest |

13/ vue depuis l’ouest |

14/ vue depuis l’ouest |

|

|

|

|

|

|

15/ vue de la partie sud-ouest avec la salle de

prière |

16/ vue sud-ouest |

17/ partie sud-est, depuis l’ouest |

18/ partie sud-est, depuis l’est |

Documents anciens