Mosquée al-Abyad (666/1268)

Localisation : à l’ouest du cimetière Musulman de la rue Dani Mass.

Réf :

Conder/Kitchener (1882),

p.269-275

Guérin (1868), I,

p.40-46

Meinecke (1992), 4/128,

9C/81, 26B/14

Porter (1887), p.XV-XVI

Guérin (1868), I, p.40-46

RCEA 4588, 5401

Petersen/Pringle (2021), n°1, 5, 7, 8, 9 ; p.18

Tütünçü (2008), n°230, 233

Historique

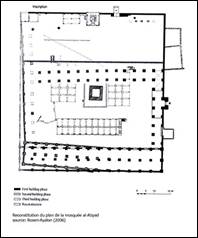

La Mosquée al-Abyad (mosquée Blanche) est érigée peu de temps après la fondation de la ville par le calife Omeyyade Sulayman (r.715-717). Elle a connu quatre phases de construction et plusieurs rénovations révélées par une série de fouilles.[1] La mosquée Blanche a la particularité d’avoir des citernes voûtées creusées dans son sous-sol accessibles par des escaliers (ill.1).

Une inscription datée 586/1190 sur le mur nord mentionne la construction d’une mosquée qui devrait faire plutôt référence à la Grande Mosquée aménagée dans l’ancienne Cathédrale des Croisés qu’à la Mosquée al-Abyad.

Les deux séismes de 597/1200 et 598/1201 ont probablement entraînés quelques dégâts sur la salle de prière.

Après la conquête de Jaffa le 20 jumada 666/6.II.1268, le sultan Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 - 27 muharram 676/30.VI.1277) s’attelle à la restauration de l’édifice qui débute le 10 rajab 666/26.III.1268. Le minaret est restauré et la rénovation de la coupole du mihrâb et du portail est aussi entamée. Une inscription datée 666/1268, à l’ouest du minaret, commémore et raconte le siège de la ville de Jaffa par le sultan et mentionne aussi ces travaux.[2]

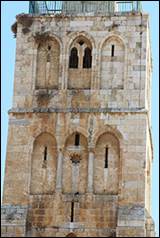

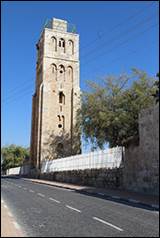

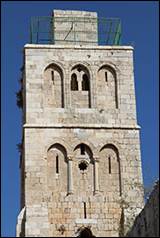

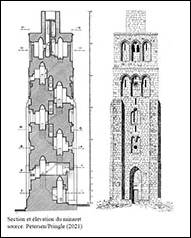

Au cour du séisme de safar 692/11.I-8.II.1293, le minaret de Baybars s’effondre ; plus tard au cours de son 3e règne, le sultan al-Nâsir Muhammad (30 ramadan 709/3.III.1310 - 21 dhu’l-hijja 741/7.VI.1341) fait élever un nouveau minaret avec de nombreux renforts de maçonnerie et des contreforts d’angle ; les travaux sont achevés au milieu de sha’ban 718/12.IX.1318 comme le mentionne l’inscription courant sur le portail du minaret (ill.10). Ce minaret carré d’une trentaine de mètres de hauteur s’élève sur cinq niveaux plus une plate forme (ill.30, 31) et présente un accès surmonté d’un assommoir (ill.9, 11), cette configuration a poussé de nombreux observateurs a en faire une tour de guet plutôt qu’une tour d’appel à la prière.[3]

Enfin, la citerne dans la cour de la mosquée est aussi restaurée en rabi’ I 810/6.VIII-4.IX.1407 par le gouverneur de la province de Damas Baighût al-Zâhirî (en poste du 1 rabi’ I 810/6.VIII.1407 jusqu’en 811/1408).

Aujourd’hui, il ne reste qu’une partie du portique est, le portique ouest est écroulé et le portique nord ne présente aucun vestiges apparents. La salle de prière (deux baies de profondeur et treize de large) est en grande partie effondrée et a perdu sa toiture (ill.17-28). Celle-ci présente des changements dans l’alignement du mur qibla (ill.1) suite aux travaux de rénovation de l’édifice. Le site a fait l’objet d’importantes fouilles.[4]

Epigraphie

586/1190. Texte de construction 5 lignes à l’angle nord-ouest (cette inscription concernerait la Grande Mosquée).[5]

In the name of God etc. This construction work

in this blessed mosque was ordered

by Iyās ibn ʿAbd Allāh, one of the company (ḥalqa) of the Emir ʿAlam

al-Dīn Qayṣar (may God have mercy

on him and on those who pray for his

soul), in the year 586 [1190].

666/1268. Texte de construction 4 lignes (400x30) sur l’accès droit du mur nord de la salle de prière de la Grande Mosquée.[6]

« In the name of God, the merciful, the compassionate. Only he shall inhabit

God’s places of worship who believes in God and the Last Day (Qurʾān

9.18). God, having decided to exercise His judgment, decided

in His foresight to permit His ready and trusted

servant, who relies on Him

to provide for him, who fights for Him, protector of the religion of

His prophet, and who loves Him and is His friend,

the illustrious great

sultan, the warrior, the defender of the borders, the

fighter at the frontier, the raider, pillar of the world and the faith

(Rukn al-Dunya waʾl-Dīn), sultan of Islam and the Muslims, Baybars son of ʿAbdallāh,

associate of the Commander of the Faithful

[i.e. the caliph], who came

from the land of Egypt with his victorious

army on the 10th of the month

of Rajab i, resolved to conduct holy war

and combat the infidels and resisters.

He descended on the port of Jaffa in the morning and conquered it by God’s will

in the third hour of that day. Then

he ordered the construction

of this dome over the blessed minaret and this doorway at this blessed mosque under the supervision of the one in need

of [lacuna where

the name of the supervisor

of the works has been effaced…

the year six and sixty] and

six hundred (ad 1268). May God

have mercy upon him and all Muslims. »

n.d. Décret 3 lignes sur la porte nord.[7]

« Decreed upon the order of our honoured suprême lord, Sultan

al-Malik al-Ẓāhir, may

God exalt him! / ... the honoured stables

as they were accustomed to do on their way to Damascus accompanied by ... / and so forth; and hindering whoever opposes them in Ramla including customs duty (maks), which they were not accustomed

to ... »

718/1318. Texte de construction 3 lignes sur le minaret (ill.10, 13, 14, 15).[8]

« …this blessed

minaret (miʾdhana) was

founded by our master, the victorious sultan (Sultan al-Nāṣir),

the wise, the just, the

warrior, the defender of the borders, the fighter at

the frontiers, sultan of Islam and the Muslims, the one who re-establishes justice in the worlds,

slayer of infidels and polytheists, king of the Arabs and the Persians [i.e. non-Arabs], master of the necks of nations (mālik

riqāb al-umam), guardian of God’s land, protector of the land and the faith,

father of conquest, (Nāṣir al-Dunya waʾl-Dīn Abū Fatḥ)

Muḥammad, son of our

lord, the martyred, the sultan, the victorious king, sword of the land and the faith (Sayf al-Dunya waʾl-Dīn)

Qalāwūn al-Ṣāliḥī,

associate of the Commander of the Faithful,

may God perpetuate

his days and hoist by victory his flags and banners. And the achievement of the building of it

was in the middle of the month

of Shaʿbān, the year

eighteen and seven hundred (October 1318) ».

n.d. Fragments d’inscription aux extrémités du bandeau sur le portail du minaret (ill.12, 16).[9]

« Shahada. Début Coran

IX :33 »

« The construction of

this place (makan) was … »

811/1408. Texte de restauration sur le mur de la citerne.[10]

Texte

non disponible.

Biblio complémentaire

Petersen (1995), p.75-101

Pringle (1998), p.185-187

Gibson/Vitto (1999)

Petersen (2001a), p.1-6

Petersen (2001b), p.345-359

Rosen-Ayalon (2002)

Aigle (2003), p.57-85

Rosen-Ayalon (2006), p.67-83

Cytryn-Silverman (2008), p.379-432

Cytryn-Silverman (2010a), p.1-7

Gutfeld (2010)

Herriott/Ilan (2017),

p.8-242

Petersen/Pringle (2021), p.117, n°16; p.185-201

|

|

|

|

|

|

|

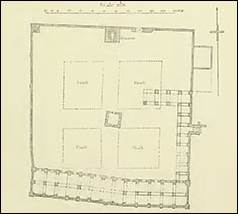

1/ plan de la mosquée avec les phases de

constructions |

2/ le minaret depuis l’est |

3/ le minaret depuis le nord-est |

4/ le minaret depuis le nord |

5/ la partie haute du minaret, côté nord |

|

|

|

|

|

|

|

6/ le minaret depuis l’ouest |

7/ la partie haute du minaret, côté ouest |

8/ le minaret depuis le sud-est |

9/ portail d’accès au minaret, côté sud |

10/ le portail d’accès avec son inscription de

construction datée 718/1318 |

|

|

|

|

|

|

|

11/ l’assommoir aménagé au dessus de l’entrée |

12/ une inscription non datée à droite du portail |

13/ partie droite de l’inscription dans la baie du

portail |

14/ partie centrale de l’inscription |

15/ partie gauche de l’inscription |

|

|

|

|

|

|

|

16/ une inscription non datée à gauche du portail |

17/ vue générale des ruines de la salle de prière

depuis le minaret |

18/ partie gauche de la salle de prière depuis le

minaret |

19/ partie centrale de la salle de prière depuis le

minaret |

20/ partie droite de la salle de prière depuis le

minaret |

|

|

|

|

|

|

|

21/ vue partielle de la salle de prière |

22/ mur de qibla |

23/ arcade devant le mur qibla |

24/ le mur de qibla avec le mirhâb |

25/ arcade de la salle de prière |

|

|

|

|

|

|

26/ arcade de la salle de prière |

27/ détail d’un arc |

28/ mur de qibla depuis l’extérieur |

29/ une partie des arcades latérales |

|

|

|

|

|

|

|

30/ plan des niveaux du minaret |

31/ section et élévation du minaret |

32/ le minaret depuis la salle de prière |

33/ partie haute du minaret depuis la salle de

prière |

34/ le minaret depuis l’est de la cour |

Documents anciens

Guérin (1868), I, p.40-46.

En dehors des limites de cette enceinte, je

signalerai comme particulièrement dignes d'attention : la mosquée que les

musulmans appellent vilguairement Djama' el-Abiyadh (la mosquée

Blanche), et que les Latins désignent sous le nom de ‘couvent des Templiers’ et

‘tour des Quarante Martyrs’ […]

Le Djama’ el-Abiyadh se trouve à huit

minutes à l'ouest delà ville. Devant cette mosquée s’étend un grand musulman,

ombragé cà et là par de vieux seder […]

L'enceinte de la mosquée Blanche mesure cent

six pas de long sur cent de large. Quelques voyageurs en ont singulièrement

exagéré l'étendue. Le long de la face sud de ce rectangle, deux rangées

d'arcades ogivales sont ou debout ou à moitié écroulées. Vers le milieu de

cette espèce de nef, une niche marque le milirab. Sur une belle pièce de marbre

gisante à terre et que l'on a essayé de scier vers le centre pour l'emporter,

on lit une inscription arabe, dont voici la traduction, que je dois également à

l'extrême obligeance de M. Sauvaire :

« Au nom de Dieu clément et

miséricordieux, ceux-là seuls entretiennent les temples de Dieu qui croient en

Dieu et au jour dernier. Lorsque Dieu (il est puissant et grand) désira

l'exécution de son jugement arrêté dans sa prescience,

il autorisa son humble serviteur, qui met sa

confiance en lui et s'en remet à lui pour ses affaires, le champion de sa

cause, le défenseur de la religion de son Prophète, de son bien-aimé et de son

ami, le Sultan illustre, grand, zélé

pour la guerre sacrée, guerrier, conquérant,

victorieux, la colonne du monde et de la religion, le sultan de l'Islamisme et

des Musulmans, Bibars, fils d'Abdallah, auxiliaire de l’Émir des croyants (que

Dieu lui accorde une longue

existence !), et celui-ci sortit d’Egypte, à la

tête de son armée victorieuse, le dixième jour du mois de redjeb l'unique, avec

l'intention d'entreprendre la guerre sainte, d'attaquer les polythéistes et les

opiniâtres, Il vint camper devant

la place frontière de Jalïa, le matin du jour,

et s'en rendit maître, par la permission de Dieu, à la troisième heure. Puis il

ordonna de construire cette coupole au-dessus de ce minaret béni, et cette

porte pour servir à ce djanié béni, par les soins de l'humble en l'année 666

(1268 de J. C) ».

Devant celte partie du haram ou de l'enceinte

sacrée, restaurée et embellie par Bibars, s'étend un souterrain parfaitement

conservé, dont les voûtes reposent sur deux rangées d'élégantes arcades

ogivales. Je suis tenté d'y voir d'anciennes citernes, comme semble le prouver

l'excellent ciment dont elles sont encore en partie revêtues ainsi que les

ouvertures supérieures qui les éclairent et par lesquelles on pouvait puiser de

l'eau. D'autres voyageurs pensent

que ce sont là des magasins. Les musulmans

prétendent que ce souterrain contient les restes sacrés de quarante compagnons

de Mahomet, morts martyrs en combattant pour la foi musulmane, et ils n'y

descendent qu'avec respect. D'un autre côté, une tradition latine le regarde

comme étant la crypte d'une église chrétienne élevée autrefois en l'honneur des

quarante martyre de Sébaste en Arménie, dont les reliques auraient été

transportées partie en Italie et partie en Palestine. […]

Mais poursuivons l'examen de l'enceinte sacrée

: une seule rangée d'arcades, à moitié démolies et de forme ogivale, longe la

face orientale, laquelle, à son centre, est percée d'une porte qui regarde la

ville. Devant ces arcades régnent de grandes citernes dont les voûtes sont

soutenues par deux rangs d'arcades superposées; une partie de ces citernes,

regardées pareillement par d'autres voyageurs connue d'anciens magasins, est

bien conservée ; le reste est écroulé.

Au milieu de la face occidentale s'élève une

tour justement renommée et appelée vulgairement tour des Quarante-Martyrs. Elle

est isolée et n'a jamais été attenante à une église. Tous les voyageurs

admirent l'élégante simplicité de sa construction. De forme quadrangulaire,

elle mesure approximativement neuf mètres sur chaque face. Les pierres qui la

composent sont de dimension moyenne, mais régulières et bien agencées. On y

monte par un escalier en spirale de cent vingt degrés. Les fenêtres qui

l'éclairent sont étroites et ogivales. Elle n'a jamais pu intérieurement

renfermer de cloches. Ce n'est donc pas un campanile d'église ni un beffroi,

mais plutôt un minaret musulman. Sa plate-forme supérieure est aujourd'hui très

endommagée par le temps. C'est de là qu'autrefois le muezzin annonçait l'heure

de la prière ; de là aussi, en temps de guerre, on découvrait au loin

l'approche de l'ennemi. De ce point, en effet, le regard embrasse un horizon

dont tous les voyageurs ont, à juste titre, vanté la beauté et l'étendue. A

l'ouest, Jaffa et la Méditerranée ; au nord et au sud, de vastes et fertiles

plaines ; à l'est, le rideau accidenté des montagnes de la Judée et de la

Samarie, sollicitent tour à tour l'attention. Lorsque je fis l'ascension de ce

minaret, j’assistai, en outre, de son sommet, à l'un des couchers de soleil les

plus splendides que j'aie jamais vus, ce qui ajoutait un charme particulier à

la grandeur du panorama que j'avais sous les yeux. En même temps qu'à

l'occident le disque empourpré de l'astre du jour descendait lentement dans les

flots de la mer, dont il teignait la surface de ses feux mourants, à l'orient

la lune se levait radieuse du sein des monts de Juda, et sa lumière argentée

répandait partout un éclat doux et mystérieux.

Quand et par qui cette tour a-t-elle été

construite ? D'après une tradition généralement accréditée parmi les chrétiens,

elle aurait été bâtie, à l'époque des croisades, par les Templiers, pour servir

de clocher à une église maintenant détruite et dont la crypte seule existerait

encore. Cette église, comme je l'ai déjà dit, aurait été dédiées aux Quarante

Martyrs de Sébaste, et l’enceinte entière du Djama' al-Abyadh serait

celle de leur couvent, transformé plus lard

en mosquée.

Mais cette tradition, notanunent en ce qui

concerne la tour, me parait contredite ; et par le monument lui-même et

par l'histoire. Le monument, en effet, par l'appareil, par les moulures qui

encadrent les fenêtres supérieures et par le galbe de la porte, semble accuser

un travail arabe. De plus, sur le linteau de cette porte on lit l'inscription

arabe suivante, dont voici la traduction, que je dois de même à M. Sauvaire :

« Au nom de Dieu clément et

miséricordieux, ceux-là seuls entretiennent les temples de Dieu qui croient en

Dieu et au jour dernier, observent la prière et font l’aumône, et qui ne

craignent que lui. L'édification de ce minaret béni a eu lieu par l'ordre de

notre maître le Sultan, roi défenseur, savant, juste, zélé pour la guerre

sacrée, guerrier, défenseur des frontières, sultan de l'Islamisme et des

Musulmans, vivificateur de la justice dans l'univers, exterminateur des

infidèles et des polythéistes, roi des Arabes et des Persans, maître des

nations, conservateur du pays de Dieu, défenseur du monde et de la religion,

Abou'l-Fetah (père de la victoire), Mohammed, fils de notre maître le Sultan

martyr, le roi victorieux, épée du monde et de la religion, Kelàoun Sàlehy,

auxiliaire de l'Émir des croyants (que Dieu fasse durer ses jours et favorise

de la victoire ses drapeaux et ses étendards !). La construction de ce minaret

a été achevée au milieu du mois de chàban de l'année 718 (1318 de J. C) ».

En second lieu, cette tour ne semble pas avoir

été bâtie pour renfermer des cloches, et, par conséquent, on ne peut y voir le

clocher d'une église aujourd'hui démolie. On pourra m'objecter que

l'inscription que je viens de rapporter

n'est peut-être pas plus véridique que celle

qui a été placée au-dessus de la porte septentrionale de l'ancienne église de

Saint-Jean, transformée ensuite en mosquée, et qu'elle a pu être gravée, de

même, après coup. Mais ici l'histoire est d'accord avec l'inscription. Nous

lisons effectivement dans L’Histoire de Jérusalem et d'Héhron, par Medjr Eddhi,

ouvrage terminé l'an 901 de l'hégire (1494 de J. C.), au folio 209 : Tous

les édifices de Ramleh sont en ruine. L'ancienne mosquée se trouve hors de la

ville, à l'ouest, et est attenante à un cimetière. Le sultan El-Malek en-Naser

Mohammed ebn-Kelâoun y a construit un minaret qui est une des merveilles du

monde pour la forme et l'élévation. Les voyageurs rapportent qu'il n’a pas son

pareil. Il fut achevé au milieu de chàban de l'an 718 de l’Hégire.

Ce djama' a été construit par un khalife

ommiade, Soliman ebn-Abd el-Malek, lorsqu'il monta sur le trône, en l’an 96 de

l’Hégire. C’est un djama' fréquenté et vaste. Il est en grande vénération; on

l’appelle Djama el-Ahiyâdh.

Ce dernier passage nous apprend que, bien avant

les croisades, les musulmans avaient érigé une mosquée en ce lieu. Pendant

l'occupation du pays par les Latins, ce sanctuaire put sans doute être converti

en église; mais ensuite, sous le règne de Saladin, il retomba au pouvoir des

musulmans, et fut réparé, en 1190, par l'un des personnages de sa cour.

Tout semble donc prouver qu'ici la tradition

musulmane est fondée et que les ruines du Djama' el-Abyadh sont

d'origine arabe. La tour, les citernes ou magasins, les rangées d'arcades que

j'ai mentionnées, deux koubbeh délabrées ou chapelles de santons, dont je n'ai

point encore parlé et qui occupent à peu près le milieu de l'enceinte sacrée,

plusieurs logements à moitié démolis, en un mot tout l'ensemble de ce haram,

qui semble avoir été à la fois une mosquée et un khan, dénote, à mon avis, des

constructions musulmanes et non point chrétiennes. Et, de même qu'à propos du Djama'

el-Kebir, malgré l'inscription gravée au-dessus de la porte, je

revendiquais pour cet édifice l'honneur d'avoir été primitivement une église

chrétienne, dont toutes les dispositions générales sont conservées et

reconnaissables, de même pour le Djama' el-Abyadh, je suis très-porté à

croire que la tradition chrétienne est erronée et que si les Templiers ont eu

là un de leurs couvents, à l'époque des croisades, si alors ils y ont dédié une

chapelle aux quarante martyrs de Sébaste, ce que je ne nie pas, ce n'est point

à eux néanmoins qu'il faut rapporter la tour que je viens de décrire, ni les

autres ruines qui remplissent cette enceinte.

Conder/Kitchener (1882), p.269-275. Visite le 17

janvier 1874.

The White Mosque. The enclosure measures about 300

feet north and south, by 280 feet east and west. The fine minaret, commonly called

' Tower of the Forty Martyrs ' by Christians, is in the centre of the north side

; along the south wall is a double colonnade with pointed arches. There is a mihrâb

in the south wall. Beneath the surface are three vaults, running cast and west,

with pointed arches. To one of these the title Arbain Meghazi, Forty Champions (companions

of the Prophet), applies. This vault is full of Meshahed, or cairns, erected by

pilgrims. A small ruined building or chapel stood in the centre of the court. The

minaret has a winding staircase and solid core of masonry.

Masons' marks were observed on the slabs used for

steps, which were probably taken from one of the tenth century churches, destroyed

before the building of the mosque. The tower has been severely shaken by earthquake.

The height is 120 feet, and the base is 26 feet square. The masonry is remarkably

fine throughout.

Near the southern arcade is a long block of grey

marble having an Arabic inscription, which was thus translated by Mr. Tyrwhitt Drake

:

« In the name of God, the merciful, the compassionate.

None restores the mosques of God but he who believes in God and in the last day.

And God, whose majesty be exalted, allowed the issuing of the mandate because of

the knowledge which he had before permitted His servant, the poor one who relies

on Him and turns to Him in all his deeds, who is zealous in His ways, Nasr ed Din,

Defender of the Faith and His Prophet, and the .... of his friend, the most majestic

Sultan, the Wise, the Crescentator, the Preserver, the Fortifier, the Defender of

the Faith, in this world and the next, the Sultan of Islam and of the Moslems, Bibars,

Ibn Abdallah Kasim, Commander of the Faithful, may God spare him to us. And he sallied

forth with his victorious army on the 10th of Rejeb el Ahed from Egypt, in order

to go on a holy war and a raid on the men of sin and obstinacy ; and he halted at

the fort of Yafa

in the beginning of the day, and he conquered it

by the permission of God at 3 o'clock (9. a.m.) of the same day. Then he

ordered that this dome should be begun over the lanthorn .... by the hand of Khûlil

Ibn Dhûr . . . . May God pardon his son and his parents .... in the year six and

sixty and six hundred and on the Moslems ».

Bibars took Jaffa and Ramleh in 1268 from the Christians,

according to William of Tyre.

Over the door of the mosque is another inscription,

with the date 718 A.H., the same given by Mejr ed Din for the completion of the

mosque. The inscription gives the name of the founder as Abu’1-Fath, son of our

Lord the Sultan, the martyr el Melek el Mansur. The latter is the title of the Sultan

Kala'un by whose son, Nasr Muhammed, the mosque was founded, according to Mejr ed

Din. His full title was Nasr Abu’1-Fath Muhammed Ibn Kala'ûn.

There are remains of chambers, probably

occupied by the ministers of the mosque, along the west wall.

All the arches are pointed, the roofs are groined,

the masonry is small.

In the centre of the area is a square building about

26 feet wide. In the north-west corner is the little kubbeh of Sheikh Saleh.

There is a gate on the north and another on the

east, also remains of a central colonnade running east and west.

Visited 17th January, 1874.

Porter (1887),

p.XV-XVI. Visite entre 1849 et 1859.

Ramleh is

now before us, a bustling little town of some three thousand people. Its houses

are substantial, and its streets wider and cleaner than in most Oriental towns.

There are

two buildings of considerable interest ;—a church of the Crusading age, now a mosque;

and a tall tower, visible over the whole Plain of Sharon. […] About a quarter of

a mile west of the town is the White Tower, surrounded by the ruins of a large mosque.

The tower, now isolated, is square, and beautifully built. The angles are supported

by slender buttresses, and the sides taper upwards in stories. A winding staircase

leads to the top, where it opens on an external stone gallery. The height is about

one hundred and twenty feet. An Arabic inscription over the door of the tower ascribes

its erection to Sultan Mansur, and gives a date equivalent to a.d. 1318.

The view

from the top is very fine, commanding the whole of Ramleh and the gardens out

to Lydda, as well as the great road westward to the orchards of Joppa, and eastward

be defile which leads to Jerusalem.

|

|

|

|

|

|

|

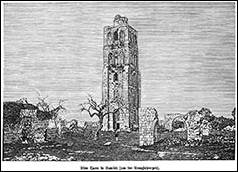

Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Garvey (1880) |

Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Wilson (1881), III |

Plan de la mosquée d’après le Survey of Western Palestine Source : Conder/Kitchener (1882) |

Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Ninck (1885) |

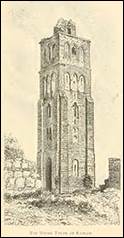

Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Porter (1887) |