Enceinte de Kerak (n.d.)

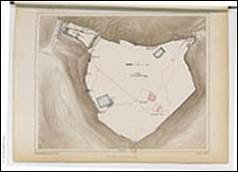

Localisation : mur d’enceinte entourant la ville avec plusieurs tours.

Réf :

Brown (1989), p.287-304

Burckhardt (1822), p.379-380

Luynes (1874), II, p.106-129, atlas

Mauss/Sauvaire (1867), p.470-473

Mauss/Sauvaire (1874), in Luynes (1874), II, p.108-124

Meinecke (1992), 4/42

Meistermann (1909), p.252-258

Musil (1907), p.45-57

Tristram (1873), p.85-112

Abdel-Jalil (1989), p.166-172

Luynes (1874), II, p.199, n°17 ; p.205, n°21

Omoush/Jbour (2015), p.38, n°4, 5, 6 ; p.41, n°26

RCEA 3965, 4733, 4734

TEI, n°2375, 2376, 34085

Historique

L’enceinte existait déjà sous les Francs, elle est probablement construite à partir de 1142 en même temps que la forteresse.

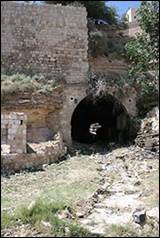

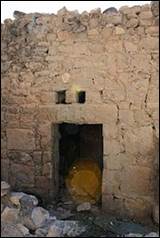

Une inscription sur un souterrain au nord-ouest de la ville mentionne les travaux du sultan Ayyûbide al-Mu’azzam Isa en 624/1227. Ce souterrain (ill.33, 34) et celui sur le front est (ill.16-18) étaient les deux seuls moyens d’accéder à la ville (illus. plus bas).

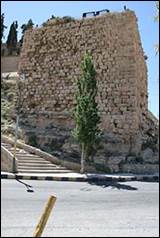

Après la prise de la ville en 661/1263, le sultan Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 – 27 muharram 676/30.VI.1277) fait renforcer le mur d’enceinte de la ville et fait construire les tours d’al-Banawî (ill.2-6) et d’al-Sa’ûb (ill.7-12). A l’angle nord-ouest de la ville il fait ériger un mur bouclier le burj Baybars. L’enceinte connaîtra par la suite d’autres réparations après les séismes de 692/1293, 702/1302 et 862/1458.

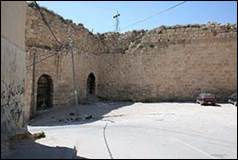

Aujourd’hui la ville conserve d’importantes sections de son enceinte notamment à l’est, à l’ouest (ill.35-39) et quatre tours : burj al-Banawî (ill.2-6), burj al-Sa’ûb (ill.7-12), burj al-Nasara (ill.19-24) et burj al-Tanas (ill.40-44) ainsi que le mur bouclier, dit burj Baybars (ill.25-32). Cette dernière a fait l’objet d’illustrations de C. Mauss et H. Sauvaire, envoyés par le duc de Luynes en avril 1866 dans la région de la Mer Morte (voir plus bas).[1]

Epigraphie

624/1227. Texte de construction 4 lignes sur la porte d’un souterrain.[2]

« xxx Cette porte bénie

a été fondée durant les [jours de notre maître le sultan al-Malîk] al-Mu’azzam,

assisté de Dieu, victorieux, vainqueur, Sharaf al-dunya wa’l-dîn, [‘Isa, fils

d’al-Malîk ] al-‘Adîl Saif al-Dîn, et sous la direction de l’émir Shams al-Dîn

Sunkur al-Mu’azzamî. L’achèvement en eut lieu en l’année 624 (1227) ».

651/1253. Inscription découverte à l’ouest des remparts, texte de construction 6 lignes.[3]

(1) In the name of God, Most

Gracious, Most Merciful. This (2) blessed place (building) was built in the day

of our Lord the Sultan, (3) the king [.] son of Abu Bakr (4) the son of

Muhammad, may God make his reign eternal, give him perpetuity and effect (5)

his decrees. This was erected upon the request of the Lofty Council (6) Gamal

ad-Dîn Natr, during several months of the year 651 (1253).

n.d. Burj Baybars, texte de contruction bandeau sur le parement, 1 ligne + 2 lions (ill.29, 31).[4]

n.d. Burj al-Banawî, texte de construction, 1 ligne (ill.3, 5).[5]

« xxx Le sultan al-Malîk

al-Zâhir, le seigneur très illustre, grand, savant, juste, champion de la foi,

combattant, assisté de Dieu victorieux, vainqueur, Rukn al-dunya wa’l-dîn, le

sultan de l’Islam et des Musulmans, le seigneur des rois et des sultans, le

défenseur de la vérité, secourable aux créatures, le roi des deux mers, le

seigneur de la qibla, le serviteur des deux nobles sanctuaires, le vivificateur

du califat magnifié, l’ombre de Dieu sur terre, l’associé de l’émir des

croyants, Baybars, fils de ‘Abd-Allâh al-Sâlihî, que Dieu glorifie ses

victoires ! »

Biblio complémentaire

Aigle (2003), p.57-85

Milwright (2008)

Blau (2015)

|

|

|

|

|

|

|

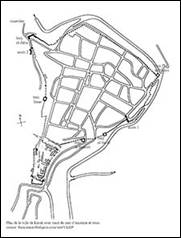

1/ tracé de l’enceinte avec les tours |

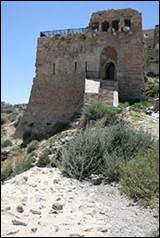

2/ burj

al-Banawî depuis le sud |

3/

l’extrémité du bandeau inscrit non daté |

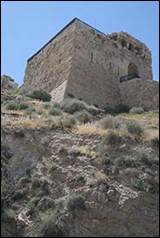

4/ burj

al-Banawî de face |

5/ partie

centrale du bandeau inscrit |

|

|

|

|

|

|

|

6/ burj

al-Banawî depuis le nord |

7/ burj

al-Sa’ub depuis le sud |

8/ burj

al-Sa’ub depuis la ville |

9/ burj

al-Sa’ub depuis l’ouest |

10/ burj al-Sa’ub depuis le nord |

|

|

|

|

|

|

|

11/ burj

al-Sa’ub depuis la route |

12/ le saillant au nord de burj al-Sa’ub |

13/ vue du

saillant côté intra-muros |

14/ section

de l’enceinte au nord du burj al-Sa’ub avec le saillant |

15/ section

au nord du burj al-Sa’ub et l’accès 1 à droite |

|

|

|

|

|

|

|

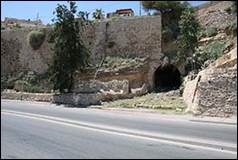

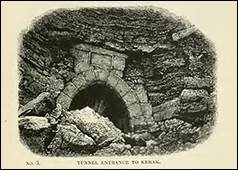

16/ le souterrain

d’accès à la ville sur le front est |

17/ le

souterrain d’accès |

18/ le

passage à travers la roche |

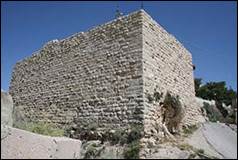

19/ burj

al-Nasara depuis le sud |

20/ burj al-Nasara depuis le sud-est |

|

|

|

|

|

|

21/ burj al-Nasara depuis le nord |

22/ burj

al-Nasara depuis le nord-ouest |

23/ burj

al-Nasara depuis l’ouest |

24/ burj

al-Nasara et l’enceinte nord |

|

|

|

|

|

|

25/ burj Baybars depuis nord-ouest |

26/ burj

Baybars depuis le cimetière au nord |

27/ burj

Baybars depuis l’ouest |

28/ vue du burj Baybars intra-muros |

|

|

|

|

|

|

29/ vue du

burj Baybars intra-muros |

30/ le mur

ouest intra-muros |

31/ le mur nord

avec le bandeau inscrit non daté |

32/ le mur est intra-muros |

|

|

|

|

|

|

|

33/ le

souterrain d’accès à la ville au sud du burj Baybars |

34/ le

passage sous la roche |

35/ une

partie du front ouest depuis le sud |

36/ vestiges de mur du front ouest |

37/ un

saillant du front ouest |

|

|

|

|

|

|

38/ façade

du saillant du front ouest |

39/ le

saillant depuis le nord |

40/ burj

al-Tanas depuis le sud |

41/ burj al-Tanas côté intra-muros |

|

|

|

|

|

42/ l’accès

à la plate-forme du burj al-Tanas |

43/ la

plate-forme du burj al-Tanas depuis l’est |

44/ une

archère de la plate-forme |

Documents anciens

Burckhardt (1822), p.379-380. Visite à partir du 15 juillet 1812.

The town is surrounded by a wall, which has fallen down in several places ; it is defended by six or seven large towers, of which the northern is almost perfect, and has a long Arabic inscription on its wall, but too high to be legible from the ground ; on each side of the inscription is a lion in bas-relief, similar to those seen on the walls of Aleppo and Damascus. The town had originally only two entrances, one to the south and the other to the north ; they are

dark passages, forty paces in length, cut through the rock. An inscription on the northern gate ascribes its formation to Sultan Seyfeddin ( الدين سيف). Besides these two gates, two other entrances have been formed, leading over the ruins of the town wall.

[…] nous nous remettons en marche et pénétront dans une galerie creusée dans le roc, et donc l’entrée, construite en pierres appareillées, est surmontée d’une inscription arabe. Ce tunnel sert d’entrée à la ville ; et, comme il est taillé en zigzag, on comprend combien il était aisé de la défendre en cas d’attaque.

Cette galerie débouche dans la ville, à quelques distance de la tour de Daher. Nous arrivons bientôt dans une vaste cour qui s’étend sur le flanc de la petite église grecque de Kerak. […] Nous avons pu, dans cette première visite, prendre une idée assez exacte de l’importance de cette place si admirablement située pour la défense. L’ensemble de la place comprend deux parties bien distinctes : la ville proprement dite, avec son enceinte fortifiée, dont le bec le plus saillant est défendu par un ouvrage important connu sous le nom de tour de Daher, puis la forteresse, qu’un fossé large et profond sépare de la ville. La tour de Daher est, comme on le verra sur le plan général, une espèce de donjon présentant ses trois faces à la défense extérieur, et se reliant par deux de ses côtés à l’enceinte fortifiée. L’intérieur de cette tour est muni d’escaliers et de galeries mettant en communication les différents étages de cet ouvrage de défense […].

Tristram (1873), p.86-90. Visite en 1858 ou 1863.

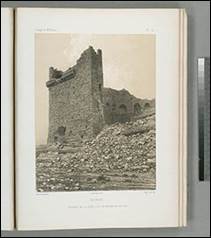

« The whole place has formerly been surrounded by a strong wall, of which a considerable portion remains everywhere. In no place did I observe it to be entirely demolished, while in some parts it is still perfect. The wall, with its smoothly-sloped facing, fills up any irregularities in the native rock, which is scarped a considerable way down, especially at the angles, with a very well-executed revetment, wherever requisite. This lower portion of the work appears to be older than the Crusading or Saracenic times; and the wide shallow bevel suggests the Herodian, or a yet earlier epoch. The upper part of the fortress is claimed by the Mohammedans in several inscriptions, which are palpably of later date than the structures themselves. There have been originally only two entrances to Kerak—one to the north-west, the other on the farther side, and both through tunnels in the side of the cliff, emerging on the platform of the town. Of late years paths have been made over the ruinous walls in two places ; but these can only be scrambled over by foot passengers. They are both on the north-east face. To an enemy Kerak is utterly inaccessible, except by the winding paths at the western and northeast sides. The road from the east, by which we traveled, suddenly turns as we are under the northwest castle, and is cut to a great depth immediately under the angle, while the great castle wall, with loopholes and parapets, towers straight up its whole width, leaving any one approaching by this great rock-hewn ditch at the mercy of the garrison. Having passed through this cutting, we turn sharply to the left, and creep along the rugged path, completely exposed to those above, and where horsemen or footmen can only mount slowly in single file, till we enter a tunnel, the gate-way of Kerak, apparently partly natural, but with a well-built pointed arch over its entrance, above which a stone, manifestly of a later date, with an Arabic inscription, has been let into the face of the rock. The inscription is only partially defaced, but has not, I believe, been yet translated. Mr. Buxton obtained an admirable photograph of this tunnel entrance. The arch is certainly older than the Saracenic occupation, and Mr. Fergusson has expressed his decided opinion that, though slightly pointed, it is yet Eoman. The tunnel continues winding, and steeply ascending, for eighty paces, when we suddenly emerge, and find ourselves on the open platform of the town, very near the north-west castle. This tower, which is called the Castle of Bybars, or of " El Melek," from an Arabic inscription of great size let into its wall, ascribing the erection to " El Melek " (the king) Bybars, is a massive wall forming three sides of a trapezium, the long wall stretching ninety yards, and each of the flanking or re-entering walls extending in an obtuse angle from it for fifteen yards. At the inner extremity of these walls are still more lofty towers, in which are staircases. The wall is twenty-seven feet thick in its lower stories. The upper stories are studded with long loop-holes, and an open ledge for the defenders to communicate along the whole. The arched loopholes and chambers are now, for the most part, converted into rude store-houses, built up with rough masonry ; and the ledges, some 100 feet high, are the favorite lounge of the boys and men of Kerak. Above this the wall contracts; there are loop-holes again; and a platform outside, without battlements, runs along near the top, about seven feet wide. The stones for this enormous construction have evidently been obtained from the great rock - hewn fosse below, up which we rode, and which has been a most convenient and inexhaustible quarry, thus doubly increasing the strength of the place. The inscription running along the inner face, attributing the building to Bybars, is flanked on either side by two lions rampant, which seem part of the original structure, which the inscription is not (for the stones do not fit well, and one has been inserted by the ignorant workmen upside down). These lions, apparently older than the Arabic letters, suggested to us the idea that they are possibly part of the Crusaders' work, not removed by Saladin or Bybars. The fort at the north-east is comparatively insignificant, as the natural fortress was there inaccessible. »

Baedeker (1898), p.179.

Although the surrounding mountains partly command the town, its situation is naturally very strong. It is still partially surrounded by a wall with five towers. The most northern tower is the best preserved, and bears an inscription and figures of lions of the kind common in Arabian monuments of the Crusaders' period. The lower parts of the wall, to judge from the stones composing it, are of earlier date than the upper. The town originally had two entrances only, both consisting of tunnels in the rock, but it is now accessible on the N.W. side also through breaches in the wall. The tunnel on the N.W. side has an entrance-arch dating from the Roman period (notwithstanding its Arabic inscription). This tunnel, about 80 paces long, leads to the tower of Beibars (N.W. ), whose name is recorded by an inscription adjoining two lions. The walls are very massive, and are provided with loopholes.

Meistermann (1909), p.252-258. Visite en 1907.

Kérak est dominée de tous côtés par une couronne de montagnes dont elle est complètement isolée par des ravins aux flancs escarpés de plus de 100 mètres de hauteur. Au midi seulement la colline se rattachait autrefois par un isthme étroit au haut plateau qui se relève d'une vingtaine de mètres ; mais cette nuque a été emportée et remplacée par une vaste tranchée de 30 mètres de profondeur. Au-dessus de ce ravin artificiel se dresse majestueusement la célèbre citadelle qui elle-même est séparée de la ville par un grand fossé. Ailleurs, divers travaux rendaient les pentes inaccessibles, et aux points les plus vulnérables du rempart, s’élevaient des tours demi-rondes et carrées. On n’avait d’accès dans la place que par trois tunnels creusés dans le roc au pied des remparts. De la pointe sud-est, la vallée d’es-Sitt contourne la ville à l’est jusqu’à l’angle nord-ouest, changeant plusieurs fois de nom (…).

En s'avançant de là vers

l'angle nord-ouest de la ville, on laisse à droite une piscine à demi comblée.

A quelques pas plus loin, à l'extrémité de l'enceinte, se dresse la tour de

Bibars, ez-Zaher, appelée bordj ez-Zaher, parce qu'une inscription arabe en

attribue la fondation à ce sultan. L'épigraphe, accostée de deux lions

rampants, court le long de

la façade intérieure. Des cinq

tours qui flanquent les remparts, c'est la plus importante. Elle est une

construction massive, très solide et affecte la forme d'un trapèze. Elle a 12 à

13 mètres de largeur et mesure environ 75 mètres dans sa plus grande longueur.

Les murs, d'une épaisseur énorme, sont percés de meurtrières. Les premières

assises furent construites avec d'anciens matériaux. Grâce à l'échancrure du

ouâdi el Kérak, la forteresse se découvre des hauteurs de Jérusalem.

Les tunnels. A cent pas au sud

du bordj ez-Zaher, un tunnel sinueux, d'environ 50 mètres de longueur, descend

rapidement de la plate-forme de la ville et débouche à l'extérieur, au pied du

rempart. Il est entièrement taillé dans le roc et n'est éclairé que par une

ouverture ronde pratiquée dans la voûte. Ce souterrain forme l'une des portes

de la ville. L'arcade d'entrée du tunnel remonte au temps des Romains.

Au-dessus, on a intercalé une pierre portant une inscription arabe. A 500 pas

plus loin, au-delà d'une vaste piscine encore utilisée, birket el-Hedjâb, se

trouve une entrée semblable; mais les deux sont en partie éboulées et le

passage ne se fraie que difficilement à travers les blocs qui jonchent le sol.

Un troisième tunnel, plus détérioré que les deux précédents, s'ouvre au

sud-est. Les pentes sur lesquelles débouchent les trois anciennes portes sont

si raides, que le mur d'enceinte atteint parfois 20 à 30 mètres de hauteur.

|

|

|

|

|

|

Vue du

souterrain d’accès du front est de la ville Source :

Tristram (1873) |

Plan de la

ville avec le mur d’enceinte Source :

de Luynes (1874) |

Plan de la

ville avec le mur d’enceinte Source :

Deschamps (1939) |

Plan de la

ville avec le mur d’enceinte Source : Pringle (1993) |

|

|

|

|

|

|

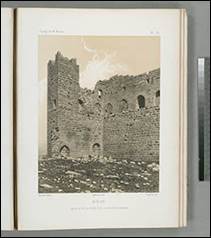

Vue de la

tour de Baybars depuis le sud Source :

Luynes (1874) |

Vue intérieure

de la tour de Baybars Source :

Luynes (1874) |

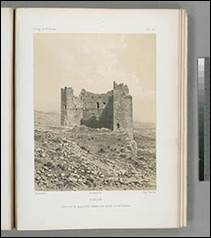

Vue de la tour de Baybars depuis l’est Source : Luynes (1874) |

Vue de la tour de Baybars depuis l’est Source : Tristram (1873) |