Citadelle/Qal’at+

(n.d.)

Localisation : anciennement mitoyen au mur ouest du Haram.

Réf :

Guérin (1868), III,

p.217-218

Pierotti (1869), p.91

Robinson/Smith (1856), p.79

Saulcy (1865), I, p.160-161

Vincent/Mackay/Abel (1923)

Historique

Il y a peu d’informations sur cet édifice, les principales sources sont les descriptions de pélerins au Moyen Age, de voyageurs puis à partir des années 1860 de photographies (voir plus bas).

En 1110, les Croisés prennent la ville de Hébron et entament, dans la foulée, des travaux de restaurations et de fortifications : la cour de l’ancienne basilique et les tombeaux d’Issac et Rebecca sont recouverts d’un toit en pente. C’est probablement à cette occasion que Godefroy de Bouillon (1058-1100) fait éléver une citadelle comme résidence princière et casernement pour ces troupes, sur le côté ouest du Haram. En 1102 ou 1103, le voyager anglais Saewulf mentionne : « on the eastern side of it monuments of the Holy patriarchs, of ancient workmanship are surrounded by a very strong castle ».[1]

Une campagne de travaux en 720/1320, date de la construction de la mosquée al-Jawlîya côté est, par l’émir Sanjar al-Jawlî concernerait aussi le côté ouest du Haram avec le tombeau de Joseph et la citadelle sans plus de détails.

D’après Mujîr al-Dîn[2]

le site de la citadelle est transformé en madrasa puis en habitations.[3]

La transformation en madrasa semble avérée sous le sultan al-Nâsir Hasan (r.14 ramadan 748/18.XII.1347 - 17

jumada II 752/11.VIII.1351 et shawwal

755/20.X.1354 - 8 jumada I 762/16.III.1361) qui lui

alloue une donation (waqf) au bénéfice du Haram.

Une autre phase de travaux datée du règne du sultan al-Zâhir Barqûq (r.19 ramadan 784/26.XI.1382-6 jumada II 791/2.VI.1389 et 14 muharram 792/2.I.1390-15 shawwal 801/20.VI.1399) est attribuée à l’intendant des deux Haram (nâzir al-haramayn al-sharifayn) Shihâb al-Dîn Ahmad al-Yaghmûrî, lors de cette activité, il fait ouvrir une porte au nord du Haram desservant le tombeau de Joseph. Certaines inscriptions du Haram, particulièrement les textes du Coran, font références à des lieux d’enseignements comme une madrasa.[4]

Les derniers travaux de restauration, avérés, ont lieu sous le règne du sultan Ottoman Soliman (r.926/1520-974/1566), et sont confirmé par deux inscriptions, déplacées de leur site d’origine (ill.2).[5]

Les sources offrent peu, voire pas d’informations sur cette forteresse, seuls les quelques voyageurs du 19e siècle décrivent l’état du site suite à l’invasion d’Ibrahim Pacha en 1834 ; une illustration de Léon de Laborde montre le site avant ces évènements (voir plus bas). Tous ces voyageurs faisant une halte à Hébron sont unanimes pour décrire l’extérieur de la citadelle en bon état mais déplorent l’état de ruines et de délabrement de son intérieur (voir plus bas, Tristram), pourtant à cette même période, elle abrite une garnison. Les photographies de Françis Bedford[6], de l’American Colony[7] et d’anonymes, confirment ces descriptions sur l’état du site durant la seconde moitié du 19e et le début du 20e siècle.

La citadelle est finalement démolie en 1965, seule une

section du mur nord avec deux inscriptions Ottomanes a été déplacée et

conservée (ill.1).

Epigraphie

Pas

d’inscription.

Biblio complémentaire

Pringle (1993), p.223-239

Sharon (2013), p.117-121, 202,

pl.28, 29

Documents anciens

Robinson/Smith (1856), p.79. Visite fin mai 1838.

A little north of the Haram, on the main street leading to

it, is a castle or citadel, not high, but with massive walls of great

strength ; a part of which had been thrown down and were now lying in

ruins. This was said to have been occasioned by an earthquake. It may perhaps

with more probability be referred to the troops of Ibrahim Pacha in 1834 :

since an earthquake powerful enough to overturn walls so massive, would hardly

have failed to leave behind other traces of its devastations.

Saulcy (1865), I, p.160-161. Visite début novembre 1863.

J’ai vu bien des constructions délabrées, mais je déclare que je n’ai jamais rien vu d’aussi ignoblement dévasté que ce que l’on appelle ici le Qâlaah. Il n’y a pas un escalier, pas un plancher, pas un plafond, pas une toiture qui ne soit dans la plus piteux état.

Guérin (1868), III, p.217-218. Visite le 22 juillet 1863

Le Haret al-Haram se compose lui-même de cinq autres subdivisions, aujourd’hui réunies, et qui forment qu’une seule et même agglomération de maisons. La principales de ces subdivisions porte le nom particulier de Haret el-Kala’h ; c’est celle où est situé l’ancien château de la ville ou el-kala’h. Il tombe aujourd’hui complétement en ruine, du moin à l’intérieur ; car extérieurement il a été réparé depuis une trentaine d’années, ayant subi de grandes dévastations à l’époque de la prise de la ville par Ibrahim-Pacha, en 1834. Construit en partie avec des pierres relevées de bossage, mais de dimensions peu considérables, il ne paraît pas remonter beaucoup au-delà de moyen âge ; mais il a pu succéder à une forteresse antérieure. Plusieurs colonnes antiques engagées transversalement dans la construction comme pièces de soutenement font ça et là légèrement saillie au dehors. Les murs sont extérieurement percés de meurtrières et de petites fenêtres carrées ; quelques-unes aussi affectent la forme ogivale.

Ce château, qui sert de caserne à la garnison d’Hébron, est, au-dedans, très délabré. Les chambres qu’il renfermait sont, pour la plupart, à moitié démolies. En les parcourant successivement, j’ai remarqué dans plusieurs d’entre elles d’anciennes cheminées, qui sont évidemment pas musulmanes et qui doivent dater de l’époque des croisades.

Pierotti (1869), p.91. Visite début novembre 1856.

Le château d’Hébron est fondé sur la roche calcaire identique à celle de Macpela ; ses soubassements sont romains et on peut dire avec certitude qu’ils en ont jeté les fondations. Les murs sont actuellement ruinés de tous côtés, cependant ils abritent une petite garnison ; dans peu de temps tout sera ruiné, et ceux qui voudront construire des maisons en prendront les pierres ; la fataliste Sublime Porte ne s’en emeut pas. L’intérieur du château offre un amalgame d’escaliers, d’entrées obscures, de chambres incommodes et mal disposées, voilà pourquoi j’ai trouvé inutile de la reproduire sur mon plan ; tout un est un ouvrage de chagements successifs arabes faits dans les sièvles passés. Bien des voyageurs croient que de la terrasse crevassée ils peuvent satisfaire leur ardente et juste curiosité d’examiner de près l’ancienne enceinte, et de pouvoir même voir quelque chose de l’intérieur ; mais c’est une erreur ; l’observateur est trompé, […].

Vincent/Mackay/Abel (1923).

Entre le grand mur occidental du Haram et les premières échoppes du basar voûté souq al-Hawwadjât, une aire presque aussi spacieuse que le Haram lui-même était occupée naguère par la forteresse d’Hébron, el-Qala’ah. Cette désignation qu’elle conserve prend désormais je ne sais quelle saveur ironique, appliquée à ce môle immense de décombres dont le sommet gazonne à chaque printemps, faisant de plus en plus oublier ce qui peut rester encore de parties sauves à la base du monument. Pour prévenir les accidents occasionnés par l’utilisateur ou simplement la visite imprudente de ces réduits branlants, on n’avait trouvé rien de mieux, aux derniers jours de la domination Ottomane que de sceller la grille d’entrée, près de l’angle sud-est du Haram, en attendant qu’une courte série d’hivers ait achevé l’œuvre d’effondrement. Elle est aujourd’hui bien près d’être radicale, seul le front septentrional (fig.30) dresse encore sur une certaine hauteur sa massive paroi percée de rares meurtrières très ébrasées intérieurement. Le front ouest (fig.31) n’a guère résisté que sur la hauteur où il était contrebuté par les habitations modernes adjacentes, et du front méridional il subsiste surtout les deux bouts, mieux défendus contre la ruine par la puissance et le chaînage soigné de blocs angulaires, à bossage frustre (fig.32). Le caractère de cette maçonnerie n’a du reste pu donner le change à aucun observateur le moins du monde informé ; et quoi que puissent révéler dan sl’avenir des fouilles explorant la base de ces murailles jusqu’au roc, rien de ce qui demeure apparent ne saurait être attribué à une date plus ancienne que l’époque médiévale.

Plusieurs remaniements s’y trahissent avec évidence, dont le dernier, vieux d’à peine trois quart de siècle, fut nécessité par le siège de la forteresse dans l’invasion d’Ibrahim Pacha en 1834.

|

|

|

|

|

|

|

Vue de la Citadelle d’après L. de Laborde début 1827 Source : Laborde (1837) |

Vue de la Citadelle depuis le nord-est vers 1847 Source : Stebbing (1847) |

Vue de Hébron vers 1860 d’après John Cramb Source : getty.edu/art/collection |

Détail de la Citadelle de Hébron d’après la vue

précédente Source : getty.edu/art/collection |

Vue de Hébron le 8 avril 1862 d’après Francis

Bedford Source : rct.uk/collection |

|

|

|

|

|

|

|

Détail de la Citadelle de Hébron d’après la vue

précédente Source : rct.uk/collection |

Vue de l’intérieur de la Citadelle d’après Tristram Source : Tristram (1865) |

Vue du mur sud de la Citadelle vers 1870-1880

d’après une photo anonyme collectée par Canon Wallace Source : collections.vam.ac.uk |

Vue du mur sud de la Citadelle vers 1874-1875

d’après le Survey of Western Palestine Source : Conder/Kitchener (1883) |

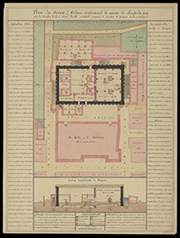

Plan du site d’après Pierotti Source : Pierotti (1881) |

|

|

|

|

|

|

Plan du site d’après Pierotti Source : Pierotti (1888) |

Vue de Hébron vers 1911 d’après G.E. Franklin Source : wikipedia.org |

Vue de Hébron à la fin du 19e ou début 20e

siècle d’après E.G. Matson Source : Library of Congress |

Détail de la Citadelle de Hébron d’après la vue

précédente Source : Library of Congress |