Mosquée Taghribirdî min Bashbughâ/Mawazinî

(799/1396)

Localisation : au sud de la vieille ville, actuel quartier al-Siffahîya (H10.390).

Visite en : 2010.

Réf :

Gaube (1984), n°390

Herzfeld (1955), p.355-359

Meinecke (1992), 25B/46, 33/83

Sauvaget (1931), n°90

Gaube (1978), n°72

Herzfeld (1955), n°207, 208, 209

RCEA 799011, 799012

Historique

La mosquée est construite avec une fontaine et une école (maktab) à l’emplacement d’un édifice antérieur. Les travaux de construction ont été réalisé sous la conduite du gouverneur Shihâb al-Dîn Ahmad ibn Zain al-Dîn (en fonction du 1er dhu’l-qa’da 796/28.VIII.1394 à muharram 800/24.IX-23.X.1397), ils sont achevés en 799/1396. A l’intérieur une inscription sur une planchette de bois à gauche du mihrâb mentionne la date de 799/1397 et le même nom comme directeur des travaux. Le minbar porte lui aussi une inscription non datée.[1]

Le portique ouest est restauré par ibn al-Jibrinî avant la fin du mandat de Qasraûh min Timrâz, comme gouverneur de la ville (en fonction de 830/1426 jusqu’au 12 rajab 837/22.II.1434 puis il est nommé vice-roi, na’îb al-Sultana, le 29 rajab 837/12.III.1434 jusqu’à sa mort le 3 rabi’II 839/26.X.1435).[2] Cette restauration fait partie d’un vaste programme de réactivation des lieux de cultes à Alep instauré par ce gouverneur. On lui doit une fontaine, le sabîl Bâk sur Bâb al-Maqâm, et le complexe du tombeau Qasrauh dans le cimetière d’al-‘Ansarî où il est inhumé.

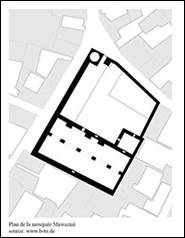

Le plan de l’édifice (ill.1), mal orienté, laisse penser qu’il pourrait s’agir de l’adaptation d’une construction plus ancienne. Une inscription à gauche du portail mentionne une restauration en 1895.[3]

La mosquée a été endommagé en 2019.[4]

Epigraphie

799/1396. Texte de construction non situé.[5]

« Cette

grande mosquée bénie a été fondée du temps de notre maître le sultan, le

souverain, al-Malik al-Zâhir Abû Sa’îd Barqûq – que Dieu éternise son

règne ! – par Sa très noble Grandeur, élevée, notre maître le gouverneur

appartenant à al-Malik al-Zâhir, gouverneur de la province royale d’Alep la

bien gardée – que Dieu fortifie ses victoires et le revête du manteau de (Son)

assistance ! et cela (eut lieu) en l’année 797/1394-95 »

799/1397. Texte de fondation 2 lignes sur une planchette de bois (63x95) encastrée sur le mur sud à gauche du mihrâb.[6]

« A

fondé Son Altesse illustre et haute, le maître, l’émir Sayf al-Dîn Taghrîbirdî,

(l’officier) d’al-Malik al-Zâhir – que sa victoire soit glorifiée ! –

durant l’administration de Son Altesse gracieuse et haute, l’émir Shihâb al-Dîn

Ahmad, fils de Zayn al-Dîn, et cela fut fait en l’année 799 (1397).

Shahada.

Ouvrage d’Ahmad al-Kutubî – qu’Allâh lui pardonne ainsi qu’à ses père et

mère »

(n.d). Texte de construction 3 lignes (80x40), sur un bloc de marbre de la porte du minbar.[7]

« Un

minbar qui contient des bienfaits éminents, cette collection n’a pas de pareil,

sa spécialité importante sont les réunions et les discours du Prophète – l’a

bâti pour Allâh, Taghrîbirdî, qu’il soit récompensé par le paradis et le

… »

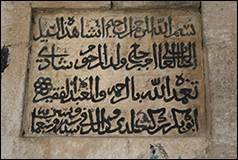

(n.d). Décret 3 lignes (70x70), sur le mur nord au pied du minaret (ill.7).[8]

« Maudit,

fils de maudit, celui qui prend en ce lieu, un tapis ou une natte ou un panier.

Il aura sur lui la malédiction d’Allâh jusqu’au jour du Jugement Dernier »

Biblio complémentaire

Haddad (2019a)

Kühn (2019), catalogue, p.976-989

|

|

|

|

|

|

1/ plan de la mosquée |

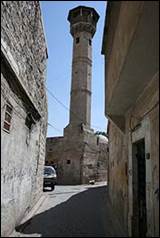

2/ vue de la mosquée depuis le nord |

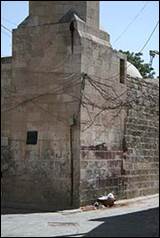

3/ vue depuis le nord avec le portail d’accès |

4/ l’angle nord-ouest avec la base du minaret |

|

|

|

|

|

5/ partie haute du minaret |

6/ l’inscription datée 1895 à gauche du portail |

7/ le décret non daté en façade nord, à la base du

minaret |

Documents anciens